泰寧縣旅游景點介紹

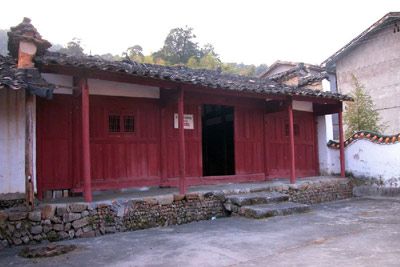

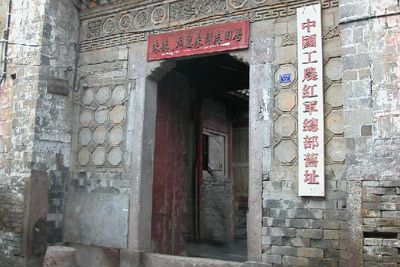

中共泰寧縣委、泰寧縣蘇維埃政府大布舊址李氏民宅位于泰寧縣大龍鄉(原大布鄉)雙坪村下坊自然村。中共泰寧縣委、泰寧縣蘇維埃政府大布舊址原為雙坪村下坊自然村李氏民宅,屬于硬山式木構架磚瓦建筑,面寬約12米,進深10米,為二進式廳堂。舊址已經無人居住。中共泰寧縣委、泰寧縣蘇維埃政府機關舊址同為李氏民宅,木制結構,面寬約15米,進深約12米。當年,中共泰寧縣委、泰寧縣蘇維埃機關工作人員遷移到雙坪村時,生活起居就在此屋內,現在仍有村民居住。2006年5月,雙坪中共泰寧縣委、泰寧縣蘇維埃政府機關舊址李氏民宅成為大龍鄉重要的愛國主義教育基地。……[詳細]

22、大田紅軍橋遺址

紅軍橋遺址位于泰寧縣大田鄉諳下行政村。在土地革命戰爭時期,大田鄉是泰寧縣轟轟烈烈開展土地革命紅色區域之一。1933年2月至7月間,中共泰寧縣委、泰寧縣革命委員會因紅一方面軍主力奉命西移強攻南豐,轉移到大田區堅持斗爭。泰寧再次解放后,各區鄉又開始了第二次分田運動,清算地主豪紳的罪行,把被地主豪紳--倒算回去的土地奪回來。大田鄉農民生產的積極性更為高漲,農業生產獲得好收成。面對大好的革命形勢,地方-勢力自然非常痛恨,他們伺機反撲。1933年11月29日,大田區石塘、赤坑等村的游擊隊員30多人配合紅軍到金龍山打土豪,經諳下村返回大田。在過橋時,遭到魚川保衛團的突然襲擊,10余名游擊隊員和3名紅軍戰士犧牲。為了紀念革命先烈,人民政府把諳下橋改稱為“紅軍橋”。紅軍橋原名諳下橋,始建于明代萬歷年間(15……[詳細]

中共泰寧縣委、泰寧縣革命委員會遺址位于泰寧縣大田鄉大田村耶穌教堂(鄉衛生院對面)。1933年2月,中央蘇區開展第四次反“圍剿”戰爭期間,集結在建黎泰地區的紅一方面軍主力奉命西移,強攻南豐,只留下部分地方武裝在泰寧堅持斗爭。2月23日,國民黨軍第56師田玉璠團卷土重來,再次搶占縣城,此時,泰寧完整的紅色區域只乘下大田區。中共泰寧縣委、泰寧縣革命委員會退守到大田堅持斗爭。當時退守大田的中共泰寧縣委、泰寧縣革命委員會只有少數的機關干部和紅軍工作團人員,武器配備很差,平均3人才有1支-。干部白天下村發動群眾,晚上就只能上山睡覺,有時一個晚上還得換好幾個地方,斗爭形勢十分嚴峻。為堅守最后這個紅色陣地,縣委、縣革委會首先采取措施大力加強機關的自衛能力,建立所在地的赤衛隊武裝,構筑防御設施,并從保衛機關的……[詳細]

24、建泰沿線阻擊戰遺址紀念碑

建泰沿線阻擊戰遺址紀念碑位于泰寧縣梅口鄉金湖懸索橋頭。1934年3月19日,泰寧縣城保衛戰失敗后,紅5軍團第34師從泰寧縣城撤出,按中革軍委命令繼續駐防建泰沿線,阻擊、遲滯向建寧壓迫前進的敵人,從4月22日到5月9日的20天里,先后進行了李家坊、油店、弋口、梅口、挽舟嶺、橫路下等6場艱難的阻擊戰,給予國民黨軍以沉重打擊。最為艱難的是梅口阻擊戰。梅口位于杉溪和濉溪的交匯口,是建寧、泰寧兩縣水陸交通的集散碼頭,地理位置十分重要。駐守梅口的紅34師在當地蘇維埃政府和群眾的支持下,早巳沿河構筑好陣地工事,嚴陣以待。4月26日,國民黨軍第88師264旅527團推進到梅口東岸的店上村,以-炮的強大火力開路,掩護工兵營架設浮橋。堅守河灘的紅34師100、102兩團則集中輕重機-火力--河面。雙方相持終日,……[詳細]

25、大源紅軍標語舊址

紅軍標語舊址位于泰寧縣新橋鄉大源村下大源自然村村民住宅內。1931年6月至1934年7月期間,紅軍頻繁往來于大源村,紅軍政治部在村中積極開展宣傳,揭露國民黨的丑惡嘴臉,號召村民們起來參加紅軍,與國民黨軍隊作戰。村中民房、大門口、圍墻上,現在還保留著十幾條紅軍標語及部分革命文物。標語的內容有“紅軍是工農的軍隊”、“打土豪,分田地”、“戰匪救民”、“打倒國民匪黨”、“消滅屠殺工農的國民匪黨”、“撤銷一切苛捐雜稅”、“武裝暴-動-起來,實行土地革命”等。因年代久遠,且受風雨侵蝕,紅軍標語大都模糊不清。……[詳細]

26、新橋反擊戰關隘及戰斗工事

新橋反擊戰關隘(巫寮隘)及戰斗工事位于距離泰寧縣大源村約8公里。1934年3月22日,新橋反擊戰的第一戰就在這里打響。作為先頭部隊的紅13師38團搶先占據了巫寮隘(又稱茶花隘)、鹽隘兩個關隘,并修筑工事迎擊敵人。戰斗異常激烈,紅38團沉著應戰,打退敵人多次進攻,終因敵我懸殊太大,紅軍放棄兩個隘口,退回大源村。這2處關隘至今仍有當年紅軍挖掘的戰壕、掩體,是新橋反擊戰的重要遺址。巫寮隘(又稱茶花隘)、鹽隘自古就是重要的軍事關口,一條連接閩贛兩省的古驛道從這里穿過。過了隘口,可直通江西黎川縣。古時,除驛道之外,這條古道便是泰寧縣境內最為重要的出境通衢。……[詳細]

27、紅軍重要通道舊址

紅軍重要通道舊址大源古驛道、古橋梁位于泰寧縣大源村上、下大源自然村,它是當年紅軍往來閩贛兩省重要通道。大源村地處閩贛兩省交界處,是出閩入贛的重要門戶和商旅通道。村中至今保留了通往江西德勝關的古驛道和古橋梁等,1931年6月至1934年7月間,大源村的古驛道和古橋梁成了紅軍頻繁來往閩贛兩省的重要通道,彭德懷、楊尚昆、林彪、聶榮臻、羅榮桓、董振堂、蕭勁光等紅軍高級將領率領紅1、紅3、紅5、紅7軍團從這一重要通道征戰于建(寧)黎(川)泰(寧)革命根據地,參加反“圍剿”斗爭。大源村古驛道從村中穿過,連接上、下大源,直達茶花隘、鹽隘,全長約11公里,除部分地段被洪水沖毀修復外,其余保存完好。大源村因環伴溪流,故該村架設橋梁多達6座。鎮安橋是大源村村口的一座石拱橋,始建于明代,由鄉賢戴仲明出資建造。清乾……[詳細]

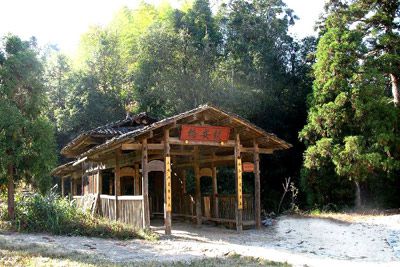

大源鄉革命委員會暨紅13師指揮部舊址戴氏官廳位于泰寧縣大源行政村下大源自然村。戴氏官廳是戴氏村民建造的在古驛道上專門接待過往賓客的一所民居。1931年6月紅軍第一次解放泰寧時,大源村就成立了紅色政權——鄉革命委員會,機構設在戴氏官廳,主席嚴廣茲,財政委員林維錄,糧食委員戴崇杰,同時還建立了農會、貧農團、赤衛隊、共青團、兒童團等群眾組織和地方武裝,游擊隊長嚴良壽。在紅軍工作團的幫助下,大源鄉革命委員會積極開展打土豪、分田地、廢契約、籌款籌糧等活動。1933年10月,大源成立鄉蘇維埃政府。當年大源這個只有幾百人的小山村就有數十位青年踴躍報名參加紅軍隊伍。1934年3月,紅5軍團在此成立了13師師部,師長陳伯鈞。紅13師38團駐扎在大源村,戰地指揮部設在戴氏官廳。紅13師38團是新橋反擊戰的先頭部……[詳細]

29、紅軍駐地遺址

紅軍駐地遺址峨嵋峰位于泰寧縣新橋鄉峨嵋峰上。1934年3月19日,國民黨軍攻擊泰寧縣城,縣城保衛戰正式打響。紅3軍團軍團長彭德懷與楊尚昆、林彪、聶榮臻、羅榮桓等奉中革軍委之命,率紅1軍團第1、第2兩師、紅3軍團第4、第5兩師及紅5軍團第13師由江西南豐洽村趕往泰寧增援,正在行軍途中,因敵眾我寡,守城部隊被迫撤離,縣城陷于敵手,紅軍部隊只得開赴泰寧新橋的峨嵋峰一帶警戒。3月22日,新橋反擊戰開始。紅軍集中了5個師又2個團的兵力。敵軍方面投入了3個師又1個團,從3月22日至27日共6天中,紅軍組織了大小8場戰斗,雖然未能達到阻止敵第3、第10兩路縱隊會師新橋的預期目標,但也遲滯了國民黨軍合圍建寧的行動,為紅軍打破國民黨軍第五次“圍剿”起到了一定的作用。新橋反擊戰結束后,敵軍開始分段構筑碉堡,并無……[詳細]

30、泰寧革命烈士紀念園

革命烈士紀念園位于泰寧縣城杉城鎮蘆峰山東南面半山坡。泰寧是中央蘇區縣之一。土地革命戰爭時期,紅一方面軍曾三進三出泰寧。朱德、周恩來、彭德懷、聶榮臻、羅榮桓、葉劍英、楊尚昆等老一輩無產階級革命家曾在此運籌帷幄,指揮紅軍作戰。紅1軍團、紅3軍團、紅5軍團、紅7軍團和紅軍東方軍等,在建(寧)、黎(川)、泰(寧)革命根據地縱橫馳騁,征戰殺敵。泰寧縣境內曾發生了著名的“縣城保衛戰”、“大洋嶂阻擊戰”、“新橋反擊戰”和“建泰沿線阻擊戰”等戰役,給予國民黨軍以沉重打擊。在土地革命戰爭期間,泰寧縣開展了一系列轟轟烈烈的土地革命,發展黨員,建立黨組織,成立了中共泰寧支部,建立縣、區蘇維埃政權,組建泰寧地方武裝、農民協會、工會、共青團、少先隊、赤衛隊等群眾團體組織。廣大勞苦大眾投入到轟轟烈烈的“打土豪、焚田契、……[詳細]

31、紅色廣場原址

紅色廣場原址位于泰寧縣杉城鎮北縣政府現址,面積約2萬平方米。中央蘇區第四次反“圍剿”取得勝利后,蘇區的革命形勢蓬勃發展。1933年5月,閩贛省蘇維埃政府和閩贛軍區正式成立。6月下旬,泰寧獨立營配合閩贛軍區紅軍向駐防縣城的國民黨軍第56師田玉璠團發起進攻,7月8日,閩贛軍區獨立第1師和閩北獨立師一部開進縣城。中共泰寧縣委、縣蘇維埃政府也從大田區遷回城區。紅軍第三次收復了泰寧縣城。7月9日,中共泰寧縣委、泰寧縣蘇維埃政府和工農群眾3000余人,以及紅軍部隊、泰寧縣獨立營約1000余名戰士共4000余人在城北廣場隆重召開祝捷大會。會上,紅軍--報告了中央蘇區第四次反“圍剿”戰斗勝利的情況。會場上人頭攢動,歡呼聲此起彼伏,響徹云霄。9月18日夜晚,全縣軍民數千人又在此隆重--,紀念九一八事變兩周年。……[詳細]

32、大洋嶂阻擊戰戰場遺址

大洋嶂阻擊戰戰場遺址位于泰寧縣城西北的杉城鎮邱洪行政村大洋坪自然村。大洋坪自然村處于大洋嶂南面山腳下,村前有一片開闊平坦的山坡地,站在大洋嶂頂峰居高臨下,可以俯瞰整個村莊,對于阻擊敵人十分有利。大洋嶂距離泰寧縣城約10公里,是一座雄踞于從縣城北上新橋和江西黎川交通要道的大山。主峰海拔1100米,東、西、北三面全是懸崖峭壁,只有南面的兩座小山峰之間有路通往山頂,地勢險要,易守難攻,總面積約2萬平方米。……[詳細]

33、帳干紅軍醫院舊址

紅軍醫院舊址位于泰寧縣杉城鎮帳干村村部南側30米。帳干村地處大洋嶂阻擊戰指揮部所在村楊梅坳的西面,海拔約1000米,相距約5華里,在此設立紅軍醫院便于作戰需要。在大洋嶂阻擊戰中,紅軍戰士沖鋒陷陣,有近百名戰士受傷,被送到帳干村紅軍醫院救治和療養,帳干村村民也積極主動地幫助搶救紅軍傷員。此后,紅軍醫院救治了許多在泰寧蘇區戰斗中負傷的紅軍指戰員。這座房屋被當地村民完好地保存下來,作為那場戰斗的紀念。紅軍醫院舊址為帳干村清末民居建筑,坐西向東,由前空坪、下廳、天井、上廳等組成,上下廳均面闊3間12.2米,進深5柱16.69米,建筑面積203平方米。為懸山頂穿斗式木結構。……[詳細]

34、大洋嶂阻擊戰指揮部遺址

大洋嶂阻擊戰指揮部遺址位于泰寧縣杉城鎮際頭村楊梅垇自然村。中央蘇區第五次反“圍剿”期間的1934年3月24日,盤踞在泰寧縣城的國民黨東路軍第10縱隊第4、第89師移師北上,與占據江西黎川的北路軍第3縱隊的兩個師會合后,向中央蘇區的戰略要地建寧發起進攻。為了阻止國民黨軍的會合,紅3軍團第4師12團2營和師部偵察隊約550余人,在大洋嶂與國民黨軍第89師265旅的3個團約4000余人展開一場激戰。紅軍在紅12團黨總支書記--和2營營長陳昌泰率領下,沿著陡峭的山坡,搶先占領大洋嶂主峰制高點和有利地形,痛擊迎面之敵。向紅軍陣地正面進攻的國民黨軍第89師265旅搶先占領山腰上兩個小山峰,架設輕重機-向主峰瘋狂掃射,掩護400多人向紅軍陣地猛沖。敵人第一次沖鋒被紅軍打退后,在飛機、大炮的掩護下,又組織1……[詳細]

35、迎接朱德總司令進城遺址

迎接朱德總司令進城遺址分別位于泰寧縣杉城鎮梅橋行政村大馬絮自然村村口小河邊(泰寧通往鄰縣江西省黎川縣的古縣道旁)的大馬絮三里亭及泰寧縣城古城墻的北大門——朝京門。1932年10月,為粉碎國民黨軍發動的第四次“圍剿”,紅一方面軍總司令朱德、總治政委員周恩來等簽發了“建黎泰戰役計劃”。10月16日,周恩來、朱德率紅一方面軍各軍團從廣昌分5路向建、黎、泰挺進。19日,紅22軍乘勝收復泰寧縣城。22日,紅22軍繼續向邵武推進,追殲國民黨軍周志群余部。紅5軍團政治部主任劉伯堅率部進駐縣城,接替紅22軍駐防。在紅軍三次解放泰寧的歷史上,這是紅軍第二次解放泰寧,泰寧蘇區進入恢復和發展階段。之后,泰寧縣革命委員會、中共泰寧臨時縣委、城市區委和區革命委員會,以及共青團、少先隊、總工會等群團組織得到迅速恢復和建……[詳細]

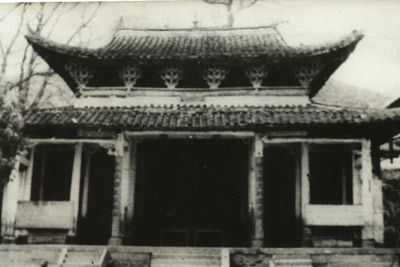

朱德召開紅軍重要軍事會議遺址文廟位于泰寧縣城杉城鎮現實驗小學內。1933年夏,蔣介石在對中央蘇區發動第四次軍事“圍剿”失敗后,不顧日本帝國主義對中國的侵略,繼續推行“攘外必先安內”的-政策,在美、英、德、意等國的支持下,對中央蘇區發動第五次“圍剿”。建(寧)、黎(川)、泰(寧)蘇區成為敵我雙方爭奪的一個戰略要地。1934年3月,國民黨東路軍第10縱隊湯恩伯部逼近泰寧。朱德總司令多次往返建寧和泰寧之間,在文廟召開重要軍事會議,部署泰寧縣城保衛戰和在將、泰、建交通線上阻擊國民黨軍的戰斗。3月19日,泰寧縣城保衛戰正式打響。守城紅軍僅5000余人,而國民黨軍則是第10縱隊第88、第89兩個整編師共2萬余人。面對強敵,紅軍戰士和泰寧民眾毫不畏懼,互相配合,構筑工事,浴血奮戰。由于中共臨時中央執行王明……[詳細]

泰寧縣第一次工農兵代表大會遺址位于泰寧縣杉城鎮環城路小東門。中央蘇區第四次反“圍剿”勝利以后,建黎泰三縣及鄰近地域的軍事壓力有所緩解,這一地區的土地革命也得到了蓬勃發展。1933年5月上旬,閩贛省第一次臨時工農兵代表大會在黎川縣湖坊召開,正式成立中央蘇區閩贛省。作為閩贛省所屬縣之一的泰寧縣,至9月底選舉產生了縣、區兩級工農兵代表,并召開了區代表會議。10月25日,泰寧縣第一次工農兵代表大會在城隍廟隆重開幕。會場布置莊嚴大方,主席臺正中掛著馬列畫像,兩側貼著“主義遵馬列,政權歸工農”的對聯,會場門口則貼了一幅“舊社會打他個落花流水;新社會創造得燦爛光明”的門聯。紅3軍團軍團長彭德懷到會講了話。會議通過無記名投票的方式,選舉楊志和為泰寧縣第一任蘇維埃政府主席。至此,泰寧縣、區、鄉各級蘇維埃政權已……[詳細]

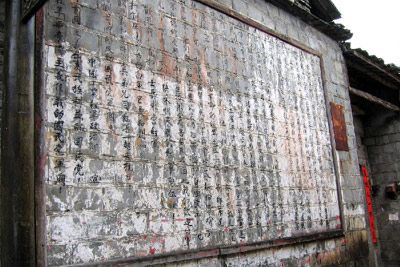

38、嶺上街紅軍標語墻

紅軍標語墻舊址位于泰寧縣杉城鎮紅衛行政村嶺上街兩側民居墻體。1933年8月至1934年2月,紅一方面軍司令部總部移至嶺上街陳家大院內期間,紅軍總政治部和紅軍積極開展宣傳活動,用黨和紅軍的政策動搖、瓦解敵軍,用墨汁在沿街墻壁上 書--寫布告、標語。紅軍在嶺上街兩側民居墻體上 書--寫“紅軍萬歲”、“打倒--的國民黨”、“打倒帝國主義”等大幅標語,以及“告劉和鼎部下士兵及下級官長書”巨幅文告。巨幅文告為《告劉和鼎部下士兵及下級官長書》,高2.6米,寬4.2米,面積約13平方米,計665個字,字體為楷書,是原中央蘇區現存的文字遺跡中單幅面積最大、保存最完好的。《告劉和鼎部下士兵及下級官長書》深刻揭露了國民黨-派的丑惡面目,號召劉和鼎部下官兵認清形勢,棄暗投明,走到紅軍隊伍中來,共同抗日。紅軍標語墻……[詳細]

39、杉城紅軍井

紅軍井位于泰寧縣杉城鎮紅衛行政村嶺上街東側11號。紅軍街兩旁的民居當年曾駐扎著大批紅軍官兵,他們的生活用水都是從嶺上街東側11號那口儒學井里汲取的。后人為了紀念那段歷史,將儒學井改名為紅軍井。儒學井是明代古井,由井臺、井溝、井體、井圈等組成,占地面積16平方米。井圈直徑0.80米,內徑0.55米,井體用打制好的半圓形青色砂巖環砌而上,井深5米。井臺原用卵石鋪砌,后改為赤色條石鋪砌,東西長4.24米,南北寬3.76米。紅軍井至今依然完好,水質清純甘甜。……[詳細]

紅一方面軍司令部、紅軍總部舊址暨朱德、周恩來舊居陳家大院位于泰寧縣杉城鎮紅衛行政村嶺上街12號。從1933年8月至1934年2月,朱德、周恩來等紅軍領導每次來到泰寧都居住在陳家大院紅軍總部,總部第一廳左側是紅軍總部機要科,當年紅軍就靠這里的一臺電臺指揮戰斗。第二廳左側是紅軍總部的政治部,政治部主任楊尚昆就曾在此工作;右側是紅軍總政委周恩來舊居。第三廳左側是總部參謀科,葉劍英參謀長在此制定作戰方案;右側則是朱德總司令舊居。駐扎在陳家大院期間,朱德、周恩來等--曾親自率領總部直屬部隊干部戰士上街清理陰溝,打掃衛生,刷寫標語,參加城區清潔運動周活動。紅一方面軍司令部、紅軍總部舊址暨朱德、周恩來舊居陳家大院為清代民居建筑,坐北向南,由門廳、前廳、中廳、后廳和廂房28間及后花園、花壇等組成,磚木結構合……[詳細]