榆林市旅游景點介紹

陜西省 榆陽區 靖邊縣 子洲縣 綏德縣 神木市 佳縣 府谷縣 橫山區 米脂縣 定邊縣 清澗縣 吳堡縣 榆林市文物古跡 榆林市紅色旅游 榆林市名人故居 榆林市博物館 4A景區 榆林市十大景點 全部 榆林市特產 榆林市美食 榆林市地名網 榆林市名人 [移動版]

| 摩崖石刻景觀稱為“秦時明月漢時關”。早有“旱碼頭”之稱的綏德,地理位置特殊,商貿業繁華,是歷代兵家必爭之地,也引得歷代騷人墨客在此留下墨寶。而綏德的石雕藝術更是源遠流長,代代相傳。歷經秦漢唐宋,于明清時期,綏德古城內遺留的人文景觀、摩崖石刻以及民間廣泛流傳的石雕藝術品不勝枚舉。諸如秦時扶蘇監軍駐綏時“太子府”遺址、“賞……[詳細] |

| 位于縣城二十五公里趙家砭鄉趙家砭村,據傳西漢惠帝丙午年龍鳳山初建紫云宮,唐中興時修真武祖師廟,明洪武年重新修葺。清代曾大興土木工程,不斷完善,擴大規模,才有如今的占地五十多廟,建筑面積一萬一千多平方米的陜北道觀圣地。龍鳳山海拔966米,山勢陡峭。沿公路而上由神路至山門,一對鎮山石獅威武立于兩旁,魁星樓建于門洞之上,院內……[詳細] |

| 1943年3月初,總校在副校長何長工率領下,從河北邢臺漿水鎮經過山西興縣到達綏德繼續辦學,校址設在綏德西山寺,各大隊分布于我縣落雁砭、延家岔等地。在抗戰期間,為黨和國家培養了大批軍事干部,為抗日戰爭勝利做出了巨大貢獻。1945年10月抗大全部撤離,與綏德軍民共同渡過了2年零10個月時間,與地方軍民結下了深厚的革命情誼。……[詳細] |

| 綏德師范的前身是省立第四師范學校,1924年在李子洲等0人的爭取下,由國民政府在原綏德雕山書院的基礎上創立。四師的創建,成為綏德乃至整個陜北地區革命的領導中心,同時也為陜北革命培養了大批后備力量。大革命失敗后,四師幾經反動派洗劫,但始終是綏德地方黨組織活動和領導人民群眾革命斗爭的主要陣地之一。1940年綏德解放,邊區人……[詳細] |

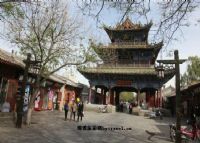

| 義合鎮位于綏德縣城東30公里,自古以來為秦、晉兩地之間的交通要地,昔日是綏德縣第一大鎮,素有“雕陰首鎮”之美稱。北宋時在義合設寨,金大正三年(1220)設義合縣,因為軍事地位的降低,元、明改設義合鎮,清降為驛。義合古鎮如今尚留存昔日古城殘跡,城墻為土石結構,鎮背后的山脊上還保留著城墻遺跡,而古鎮四門中的南北兩城門已廢,……[詳細] |

| 合龍山位于縣城西2.5公里處的五里灣村,據碑文記載,祖師廟建于明•萬歷年前后,清代曾維修擴建。合龍山古廟系本縣最大的古建筑群之一,有祖師廟、北極玄武廟、三圣母廟、釋迦牟尼佛廟、關帝廟、天王廟等18座廟宇,還有明•萬歷年間修建的磚塔1座。“0”期間,除保留磚塔之外,其余古建筑多遭破壞,廟內壁畫、雕……[詳細] |

| 龍鳳橋,原名永定橋,坐落在縣城東,為銀川—太原公路橫跨無定河通道,建于1936年,長636米,寬6米,為石拱橋,有19洞。1991年改建,寬度加至6.6米,并在墩柱及欄桿上雕有千姿百態精雕細刻的龍鳳圖案,晚霞輝映,猶如龍鳳飛戲彩虹,亦稱龍鳳矯。與千獅橋遙遙相望,交相輝映。在有“橋城”之稱的綏德縣城,此二橋最為壯觀。當時……[詳細] |

| 龍泉洞,位于綏德縣城東2里之辛店鄉龍灣村。相傳,漢景帝時,“飛將軍”李廣率兵駐守上郡,抗擊匈奴。在一個炎熱的盛夏之夜,依稀夢中率兵行軍,部下士卒口干舌燥,饑渴難忍,不時昏厥倒地。李廣心急如焚,一籌莫展。忽然,只見高祖帝冉冉凌空而至,口諭曰:“將軍速與士卒去那邊石巖下飲水!”李廣十分驚異,急忙叩頭拜謝而醒,原是南柯一夢。……[詳細] |

| 靈寶山位于縣城東滿堂川鄉高家洼村。此山高聳挺拔,巍然屹立。廟宇建于山巔,四周青松翠柏環繞,渾然一體,氣勢雄宏,為本縣著名道觀勝景之一。正殿塑真武祖師像,殿前兩邊有黑虎靈官閣,再前有山門,外有鐘樓;正殿后有玉皇閣、藥王、關帝、娘娘等廟。周圍群眾堅持義務自育松柏苗木,使靈寶山四季松柏吐翠,郁郁蔥蔥,與巍峨莊嚴的神廟兩相輝映……[詳細] |

| 民謠唱道“財東房上有獸頭,樓門石獅大張口,官家掛匾栽旗桿,百姓獅子擱炕頭”。據說,在春秋戰國時期,綏德的石獅就出現在農家的炕頭上,誰家生小孩了,就打造一個,作為孩子的保護神,拴住孩子不要從炕上掉下來。石獅是吉祥的象征。德縣城的無定河上有一座大橋,始建于1987年,長300米,寬14米,橋的兩頭各有兩個涼亭、兩對一人多高……[詳細] |

| 祥云山位于綏德趙家砭鄉崔家焉村,山高海拔1049米。傳說此山上空常有紅云、白雀縹緲盤旋,故名祥云山。據考證,西漢文帝辛酉年,山間始建廟宇,后逐年完善,呈階梯狀式古建群,建筑巍峨壯觀,氣墊宏偉,為陜北著名道觀勝地。祥云山高聳挺拔,巍然屹立。從山腰開闊地開始建樂樓,對面中間為祖師卷棚正殿,左右有窯洞式龍王、火神、關帝、三官……[詳細] |

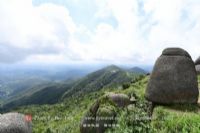

| (1)高西溝是陜北黃土高原丘陵溝壑區生態環境治理的一面旗幟早在上世紀五十年代,高西溝人就開始了征山治水運動,并在有限的土地上,搞起了土地利用“三三制”模式,經過四屆支部三代人的共同努力,把一個荒山窮溝治理成為一個陜北黃土高原丘陵溝壑區的生態建設典范,實現了人與自然和諧相處,經濟與社會協調發展的目標。二十世紀高西溝的發展……[詳細] |

| 白云觀位于佳縣城南5公里的白云山上,白云山因終年白云繚繞而得名,白云觀也因“山門無鎖白云封”而稱。白云觀幾百年來都是道教勝地,也是整個西北地區最大的明代古建筑群,大小廟宇殿堂鱗次櫛比,大處看雄偉壯觀,小處看精美絕倫。在白云觀上還可以望見不遠處的黃河大峽谷,蒼勁的陜北黃土風光一覽無遺。用時參考1小時交通在榆林坐班車前往佳……[詳細] |

| “西津寺”古稱“寶峰寺”,座落在神木縣馬鎮鎮南沿黃河之濱七里處的石山上、占地五畝,始建年代不詳,據府谷縣志和碑記載,曾于元代中統三年(公元1263年)、明正統八年(公元1443年)、弘治九年(公元1496年)、清同治三年(公元1864年)多次擴建維修。清末此寺廟達到鼎盛時期,有數位僧人主持佛事,鐘聲悠揚,香煙繚繞,與佳……[詳細] |

| 新明樓,位于榆林城內南大街。建于明嘉靖年間。也稱新鼓樓、南鼓樓。據《延綏鎮志》記載,“嘉靖中,南城初辟,一刀斗不及更漏稀聞,眾議創樓一座,以為傳警打更之所。”歷經清嘉慶、光緒年間及1957年、1983年多次修聾,1986年彩繪。 新明樓為方形木結構,樓閣占地216平方米,周長180米,總高20米,其中一層高6.27米……[詳細] |

| 凱歌樓,俗稱大樓、中樓,位于神木縣城舊街中心,是神木縣僅存的一座三層樓閣式古建筑。明隆慶元年(公元1567)年,駐守神木參將高天吉御敵凱旋,為紀念勝利并報答“神恩”而建,清同治七年(公元1868年)被焚于戰亂繼又在原臺基上重修。樓為磚木結構,通高18.375米,座北向南,一層為臺基,略呈方形,南北長20.65米,東西寬……[詳細] |

| 青云寺位于榆陽區東南6公里的青云鄉青云山上,是合道、佛教于一體的寺觀。寺依山傍水,綠樹環繞,樓臺殿閣,此起彼伏,朱柱彩棚,泥塑磚雕,堪稱“榆溪勝境”。寺始建于明代,三遷而至今址。民國17年(公元1919年)重修擴建,總占地面積40余畝,是陜北最大的仿古建筑群。寺內大小殿院十四處,牌樓二座,樓臺殿閣,此起彼伏布局謹嚴,鋪……[詳細] |

| 榆林建城歷史已有五百多載。為重現歷史文化名城榆林的風采,對古城墻的研究很有必要。現將榆林古城的由來、古城池的沿革與古城墻的建構分述如次:(一)榆林古城之由來榆林地處河套之南黃土高原與草原的接壤區,是農耕民族防御蒙古鞋粗游牧部族南侵而構筑工事的最佳選擇。榆林城建位置在長樂堡與保寧堡之中,左山右水,巍然雄鎮。其城東依駝峰山……[詳細] |

| 綏德漢畫像石展覽館,位于城內疏屬山扶蘇墓側。1998年建成對外開放,為仿漢懸山式四阿頂式建筑風格,由門屋、展廓、展廳三部分組成。總建筑面積289平方米,氣勢恢弘,古樸典雅。展館描述展館兩側為磚石圍墻,居中為鐵柵式大門,上為巨型橫額石雕“陜西綏德漢畫像石展覽館”,大門兩側則是石雕楹聯“貞石今留漢文化,精雕長憶古工師”。橫……[詳細] |

| 扶蘇墓位于綏德縣城疏屬山。扶蘇(?——公元前210年),秦始皇長子。賢良明達,頗得眾望,始皇三士五年,秦始皇“焚書坑儒”,在咸陽坑殺儒生460多人,引起扶蘇猶慮,及時進諫:“天下初定,遠方黔首未集,諸生皆誦法孔子,今以重法繩之,臣恐天下不安”始皇怒,貶謫扶蘇于上郡監蒙恬軍。公元前210年,秦始皇第5次出巡,因病重無治,……[詳細] |