濱州市旅游景點介紹

山東省 無棣縣 鄒平市 博興縣 濱城區 惠民縣 沾化區 陽信縣 濱州市文物古跡 濱州市名人故居 濱州市博物館 4A景區 濱州市十大景點 全部 濱州市特產 濱州市美食 濱州市地名網 濱州市名人 [移動版]

| 臥佛臺遺址位于濱城區,為龍山文化遺址。龍山文化為主兼有商周時期遺存。位于濱城區濱北街道辦事處北街。1947年解放戰爭時期,我軍民在臥佛臺附近構筑工事,曾發現部分珍貴文物。1954年出土部分黑陶片、石器、蚌、骨等器物和殘片,經有關單位鑒定為龍山文化遺址,被列為省級文物保護單位。1956年濱縣油棉廠在臥佛臺取土,地表80厘……[詳細] |

| 博興興國寺AAA  興國寺俗稱丈八佛寺,位于博興縣寨郝鄉寨高村西北角。始建于天平元年(公元534年),自隋唐至清代,屢屢重修。據考證,唐天寶,金天眷,元貞,明成化,萬歷,崇禎,清道光菌重修過。丈八佛石造像亦稱興國寺石造像,坐落在博興縣城東南10公里處的寨郝鄉寨高村西北角,因其身高丈八,俗名丈八佛。佛像坐北面南,全高6.75米,底座高1.5……[詳細] |

| 大河口位于無棣縣城北70公里處,漳衛新河在此處入海,北倚茫茫渤海,西傍在建的全國兩大跨世紀工程之一---黃驊港。此處有被譽為無棣八大勝景之一的---“北海牧歌”。這里有最原始的自然景觀---兩條儲量達3.6億噸的貝殼砂帶,蔚為壯觀。大口河一帶,空氣溫潤,氣候宜人,風光秀麗,泉水汩汩,四十多種中草藥遍布沙堤,藥香襲人,沁……[詳細] |

| 鳳陽橋為青石結構三孔拱形橋,位于濱州市博興縣湖溪鎮仗八佛村。明嘉靖四十二年(1563年)創建,清道光十八年(1838年)重修。原稱鳳陽橋,清稱青龍橋。南北橫跨于臥龍河上。三孔石拱橋,東西長6.5米,寬4.4米。橋基南北兩面各置分水石兩塊,橋欄南北兩面欄柱各6根,攔板各5塊。欄版上雕飾“丹鳳朝陽”、“八仙過海”和“四季花……[詳細] |

| 三河湖AAA  國家“AAA”級景區三河湖風景區位于山東省濱州市的陽信縣、惠民縣、沾化縣、濱城區三縣一區交界處,是濱城區委、區政府重點打造的一項生態文化旅游項目。三河湖區域地貌層次明顯,河流、淺灘、濕地皆具,淺灘外為綠地,植物主要為蘆葦、綠柳及各種野草,河灘地為果園和農田。灘外為基本農田,常年種植小麥、玉米、棉花等作物。三河湖風景區自……[詳細] |

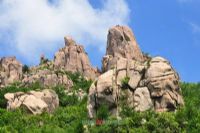

| 無棣碣石山AAA  碣石山,又名無棣山、鹽山、馬谷山、大山。海拔63.4米,方圓0.39平方公里,系73萬年前火山爆發噴出而形成的錐形復合火山堆,是我國最年輕的火山,也是華北平原地區唯一露頭的火山,被譽為京南第一山”。1999年3月列為省級地質遺跡自然保護區。 歷史文化:古時近河傍海,唐堯時稱碣石山,春秋時稱無棣山,魏晉時稱鹽山,唐……[詳細] |

| 唐棗樹位于無棣縣城北10余里處的信陽鄉李樓村南,樹高7.6米,直徑2米,樹冠6.35米,主干結九癭,穿七竅,亂枝交錯,枝繁葉茂,碩果累累。據載,該樹系公元621年所栽,距今已有一千三百多年的歷史,是迄今止發現最古老的棗樹。該村男女老幼將其尊為“壽樹”,從不折損一枝一葉,稱其果為“壽果”,傳說食用一顆可延壽三年,成熟后采……[詳細] |

| 中國孫子兵法城AAA  孫子兵法城是以具有千年歷史的宋代棣州古城墻、護城河遺址為依托而投資新建的省內大型人文旅游景觀,是山東省“一山一水兩圣人”旅游體系的有機組成部分,是全省13個重點旅游扶持項目之一,2005年獲國家AAA級旅游項目。孫子兵法城位于山東省歷史文化名城惠民縣城北側。控制面積達7200畝,形成一個環古城墻、護城河、省道慶淄路、樂……[詳細] |

| 濱州市頤園位于黃河四路中段,占地30余畝。頤園1991年5月開始動工興建,1992年10月建成開放。頤園南門為仿古建筑,迎面是鮮花簇擁的花壇,西側是草坪,西北角是兒童樂園,東北角是被紫藤長廊圍繞的老年活動區。頤園布局精巧,建筑風格古樸典雅,頗具江南園林之情調。……[詳細] |

| 馬谷山又名大山,位于無棣縣城北三十公里的大山鎮境內,呈圓錐形,海拔66.2米,占地面積20余萬平方米,為華北平原黃河北唯一的一座山丘。經專家考證,該山形成于第四紀更新世早期,為12萬年前火山噴發物堆積而成。古書《禹貢》稱其為“碣石”。據《后漢書》記載,在漢末年,曹操曾登臨此山,觀滄海并賦詩言志,頌為千古佳話。馬谷山煢煢……[詳細] |

| 八角十三層樓閣式海豐塔就坐落在河花灣南側,與清代學堂相臨;五子鬧佛塑像坐落在海豐塔舊址上,并有清康熙進士張映漢撰寫、江蘇巡撫吳壇書寫的《重修大覺寺記》保存于亭旁。公園北隔河花灣與鐘樓相望,西側緊臨清代著名金石考古家吳式芬故居。海豐塔建于639年(唐貞觀十三),為普照寺塔,分十三級,八角形,密檐式磚石結構。明初,縣名改稱……[詳細] |

| 玉皇廟位于勞店鄉玉皇廟村。始建于明朝,為硬山式建筑。據碑文記載,清乾隆四十一年、同治十一年整修兩次。1983年省撥款進行補修。為縣級文物保護單位。……[詳細] |

| 秦臺遺址(又稱秦家遺址),東西長約300米,南北寬約200米。曾出土銅器,文化層距地表不足1米,厚度1.5米左右。遺物有商周時期的陶鬲、灰陶罐、粗把豆、陶紡輪、石鐮等。經鑒定為商周遺址,1992年被批準為省級文物保護單位。秦臺是建筑在遺址上的一座古墓,夯土層明顯。次冢傳說紛紜,一曰:商丘冢,二曰:梁王冢。兩千多年過去,……[詳細] |

| 牛王堂古墓位于陽信縣陽信鎮牛王堂村西,臺丘橢圓形。此墓對研究古代墓葬形式,人民生活習俗,搜集古代醫學文獻,都具有重要意義。1970年被批準為省級文物保護單位。……[詳細] |

| 魏氏莊園是目前發現的中國最大、保存最完整的清代城堡式民居。莊園位于惠民縣城東南30公里220國道南側魏集鎮的魏集村。它是清代布政司理問、武定府同知魏肇慶的私人宅第,建于清光緒十六年至十九年(公元1890-1893年),歷經戰爭洗禮和政治運動沖擊,主體建筑保護完好,1996年被列為第四批全國重點文物保護單位。魏氏莊園位于……[詳細] |

| 丁公遺址位于鄒平縣苑城鄉丁公村,東西長約300米,南北寬約200米。在遺址中發現大量龍山文化及岳石文化遺物。所采集的文物標本除蚌器外,主要有石鏟、磨制石斧等石器,還有骨簇、骨針及具有龍山文化典型特征的蛋殼陶片。陶器中有小陶罐,為泥質灰陶,鼓腹,頸部有一弦紋,口徑5.2厘米,腹徑8厘米。還有陶甕殘片,為泥質灰陶。細繩紋并……[詳細] |

| 濱州范公祠AA  范公祠是北宋著名文學家、政治家范仲淹的享堂,地處長山城南、孝婦河畔的河南村,瀕臨河水,古木參天,建筑清新幽雅。據《長山縣志》記載,該祠始建于宋治平二年(1065),系邑人知縣韓澤倡議并主持修建,距今已有900多年的歷史。此間歷經朝代更替,時壞時修,最后一次重修是在清道光三十年(1851),距今也已140多年。范公祠坐北……[詳細] |

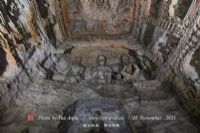

| 丈八佛為一青石圓雕石造像,位于博興縣湖濱鎮丈八佛村內。該造像雕造于東魏天平元年(534年)。造像由立佛及底座兩部分組成,通高7.1米、像高5.6米。佛像高肉髻,面長圓,著褒衣博帶式袈裟,內著僧祇支,胸前結帶。雙手作施無畏與愿印,赤足立于覆蓮座上。蓮座上刻力士、博山爐、迦婁羅、供養人等,還刻有文字,惜漫漶不清。附屬文物現……[詳細] |

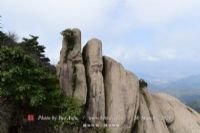

| 濱州雕窩峪AA 雕窩峪位于鄒平縣青陽鎮西阿陀村南5華里處,深邃寬闊的山谷長達3華里。青陽鎮自1993年起,對峪中王薄起義舊址進行綜合開發后,形成了自然、人文、廟文化三大景觀。自然景觀:雕窩峪系隋末(公元611年)第一次農民起義遺址,山谷深邃奇險,風景十分奇特。雕窩峪三面皆與高山相連,唯西北角有東西寬20余米的峪口―石門。傳說石門為王薄……[詳細] |

| 濱州醴泉寺AAA  醴泉寺位于鄒平縣境西南長白山中,始建于南北朝時期,后圮。唐中宗時,寺僧仁萬重建寺院,時東山有一泉涌出,中宗賜名“醴泉”,醴泉寺即由此得名。醴泉寺建于群山環抱之中,坐南面北。大門兩側蹲踞一對石獅,迎門為文昌閣,閣上有殿,塑有文昌帝君神像。殿西有一古鐘,徑口2米,高3米有余,撞擊之聲,響……[詳細] |