宣城市旅游景點(diǎn)介紹

安徽省 績溪縣 旌德縣 涇縣 宣州區(qū) 郎溪縣 廣德市 寧國市 宣城市文物古跡 宣城市紅色旅游 宣城市名人故居 宣城市博物館 宣城市十大祠堂 4A景區(qū) 宣城市十大景點(diǎn) 全部 宣城市特產(chǎn) 宣城市美食 宣城市地名網(wǎng) 宣城市名人 [移動版]

221、南湖章氏宗祠

南湖章氏宗祠位于安徽宣城市宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)南湖村大章自然村。章氏宗祠始建于明初,現(xiàn)存建筑為清代,分為主祠和副祠,磚木結(jié)構(gòu)。主祠建于康熙六年(1667年),副祠建于光緒三年(1877年)。主祠為三進(jìn)三開間,面闊約16米,進(jìn)深約32米。硬山式頂,馬頭墻。八字門樓,左右兩側(cè)各有一只抱鼓石。內(nèi)分門廳、敦睦堂和享堂,有前、后天井。副祠略向內(nèi)縮進(jìn),面闊約16.5米,進(jìn)深約31米。前進(jìn)為門廡,中進(jìn)分開,兩邊為廂房、回廊,后進(jìn)為享堂。整座建筑石雕、木雕、磚雕隨處可見,雕刻精細(xì),繪畫精美。章氏宗祠整個(gè)建筑既有徽派建筑的一些特點(diǎn),又帶有本土文化的元素,對研究皖南古民居的建筑風(fēng)格有著深遠(yuǎn)的意義。2010年被公布為區(qū)級文物保護(hù)單位。保護(hù)范圍:東至東墻外10米,南至南墻外10米,西至西墻外10米,北至黃泥塘。建設(shè)控制地帶……[詳細(xì)]

222、寧國周氏祠堂

周氏祠堂(又名敬愛堂)位于寧國市胡樂鎮(zhèn)胡樂村下中川。始建于清道光戊申年(1848年)七月戊子日。這是一座廊院式祠堂,也是一座最能體現(xiàn)徽州文化特色的大型建筑。祠堂長37.5米,寬17.2米,共有木柱76根,每根木柱上都刻有對聯(lián),建筑面積1145平方米,房屋坐北朝南,分為前、中、后三進(jìn)。該祠堂是在清朝“神童”周赟祖父輩們手中建造的。周赟7歲能詩,9歲作《六聲圖》,12歲考中秀才,時(shí)稱“神童”。他首創(chuàng)的《六聲韻學(xué)》得到清廷兵部尚書曾國藩賞識,奏請清廷授以二品教官。該建筑是目前寧國市境內(nèi)規(guī)模最大的清代古建筑,于2004年10月被列入安徽省重點(diǎn)文物保護(hù)單位。保護(hù)范圍:祠堂本體外,東南邊外擴(kuò)2米至水田交接處,西南邊外擴(kuò)35米至祠堂前小河處,東北、西北邊至屋檐滴水。建設(shè)控制地帶:保護(hù)范圍外,東南邊75米至……[詳細(xì)]

223、千秋關(guān)

千秋關(guān)位于安徽省宣城市寧國城東南60公里處。往南為浙江省臨安市橫路鄉(xiāng)境內(nèi),16省道即桐千線北端。千秋關(guān)現(xiàn)為安徽省級文物保護(hù)單位。千秋關(guān)崇山高聳,隧道幽深,地勢險(xiǎn)要,系皖浙通道,杭州門戶,歷來為兵家必爭之地。千秋關(guān)古名千秋嶺,高398米,是皖南寧國通往浙江余杭的咽喉要道。原有指揮洞、點(diǎn)將臺、炮臺等設(shè)置,關(guān)頂置炮九門。清同治二年(1863),太平軍駐守此關(guān),又安裝大炮數(shù)門,今已廢圮。關(guān)東邊山岡上通往豪圲關(guān)的跑馬槽依稀可辨。現(xiàn)存千秋關(guān)洞門為清咸豐三年(1853)重修,增設(shè)外關(guān)。內(nèi)關(guān)與外關(guān)間隔約30米,因修公路,外關(guān)已毀,內(nèi)關(guān)仍存。關(guān)基用大塊方石迭砌,關(guān)殘高3.82米,長25.25米,厚7.17米,拱門高2.24米,寬2.05米,關(guān)門上嵌石匾,橫鐫“千秋関”三個(gè)大字。《浙江通志.關(guān)梁》:“千秋關(guān),即……[詳細(xì)]

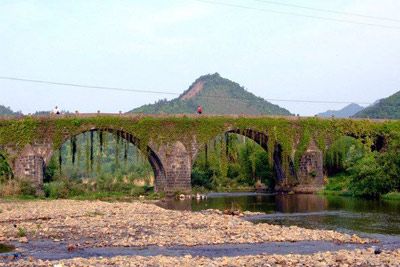

224、上坦橋

上坦橋位于安徽宣城市寧國市方塘鄉(xiāng)上坦村上坦橋呈南北走向,為五孔滿肩青石石拱橋。建于明萬歷二十八年(1600年),橋長68.9米,引橋長44米,橋面寬5.6米,五孔從北向南跨徑依次為12.4米、13.8米、13.8米、12.7米和12.7米。橋基用條石砌成,每層較上層稍-,橋墩為船型。上坦橋從北向南第四孔的北面距河面約3.3米處拱券上崁有建橋“同仁因果”碑記一通,記載了建橋的捐資者、修建者和年代。護(hù)欄用石柱和條石砌筑而成。橋面和引橋原用青石鋪砌,引橋?yàn)殡A梯狀,上世紀(jì)80年代末修建鄉(xiāng)村公路時(shí),改為水泥路面。保護(hù)范圍:橋整體結(jié)構(gòu)及引橋。建設(shè)控制地帶:保護(hù)范圍外,橋南北兩端50米,東西兩側(cè)150米。……[詳細(xì)]

225、山門洞摩崖石刻

山門洞摩崖石刻位于安徽寧國市港口鎮(zhèn)山門村文脊山下。匯集山、石、泉、潭、瀑、洞,寺等景觀于一體。保護(hù)區(qū)域面積23.06公頃。山門洞古名石門,別稱靈巖。在山門鎮(zhèn)山門村境內(nèi)。石灰?guī)r形成的奇峰、怪石、巖洞,千姿百態(tài),獨(dú)具一格。著名巖洞有朝陽、紫云、漣漪、枇杷、龍?zhí)丁㈧`巖六洞。其中靈巖洞(今名山門洞)最深,民國(寧國縣志)稱其:“石翌峭立,劃然中開,儼若城。”寬約17米,高10米,游人過此,頓覺豁然開朗,別有天地。第一個(gè)開發(fā)山門的是東晉時(shí)期的瞿硎。瞿硎隱居紫云洞,死后葬此,后人更此洞名為“瞿硎石室”,并立“晉隱者瞿硎先生之位”石碑。唐貞元間,于靈巖洞旁建寺(已圮),此后四方僧人云集,香火盛興,文人雅士接踵而至。北宋科學(xué)家沈括知宣州時(shí)常游此,并寫詩“溪水激激山攢攢,蒼巖腹封壁四環(huán)。一門中辟伏驚瀾,造物為……[詳細(xì)]

226、郎溪磨盤山遺址

磨盤山遺址位于安徽省郎溪縣幸福鄉(xiāng)新法村。磨盤山遺址于1981年發(fā)現(xiàn)采集石器和陶片,初步確認(rèn)為古人類-遺址,面積約5萬平方米。采集有長方形和半月形單孔石刀、鏟、錛、鑿等,石器的大小形狀不一,陶片既有魚尾形、鴨嘴形、柱形鼎足,以及鬶足、豆把、紡輪等,有夾砂紅陶,泥質(zhì)紅陶、黑皮陶,多為素面。該遺址還出土有商周時(shí)期的印紋硬陶片以及戰(zhàn)國秦、漢時(shí)期的原始瓷。根據(jù)出土遺物的器形、紋飾推斷該遺址年代上至新石器晚期下迄商周時(shí)期為延綿數(shù)千年的聚落遺址,文化類型主要為良渚文化。磨盤山遺址內(nèi)涵豐富,對探究水陽江流域古文化面貌提供了重要線索,對研究環(huán)郎川河流域乃至皖南地區(qū)上古歷史有珍貴的價(jià)值。保護(hù)范圍:以磨盤山頂部古櫸樹為中心,四周延伸100米。建設(shè)控制地帶:保護(hù)范圍外,四周10米。……[詳細(xì)]

227、鴉山嶺古道

鴉山嶺古道是徽州歷史上相互貿(mào)易的必經(jīng)之道,也是戰(zhàn)事通道。東向長15公里,西向長13公里,兩道均用塊石、石板砌筑,路面寬1-1.5米不等,基本上沿山溪溝壑行進(jìn)。絲綢之路、茶馬古道……這些線路均是歷史上商業(yè)繁榮的最好見證。鴉山嶺古道開鑿于清代順治年間,嘉慶、光緒及民國年間均有維修。劉家沖村位居西向古道,建于明代嘉靖年間,距今有500年歷史。水榨村位居?xùn)|向古道,建于明代萬歷年間。古道沿途多古村落、古建筑,記錄了歷史文明的進(jìn)程。鴉山嶺古道,2008年12月,第三次全國文物普查隊(duì)進(jìn)行了全面考查,2009年8月被郎溪縣政府正式列為“第三批縣級文物保護(hù)單位”。其中保存最好的是鴉山嶺山腳至山頂鴉山廟的一段“九曲十八彎”。2012年被評為省級文物保護(hù)單位。……[詳細(xì)]

228、有斐堂

有斐堂位于宣城市郎溪縣梅渚鎮(zhèn)老街2-505號。該堂坐北朝南,三進(jìn)三開間,二層跑馬樓前后通轉(zhuǎn),磚木結(jié)構(gòu),穿斗式梁架,硬山屋頂,占地367.35平方米,由徽州歙縣籍商人吳基永于1884年建造,是郎溪縣內(nèi)極少數(shù)保存完好的清代徽派古建筑。該堂正門臨街,設(shè)疊澀門樓,門楣上方嵌水磨青磚,入門為一狹長庭院,以條石縱向鋪路,形成甬道至前進(jìn)堂屋,前堂南檐墻正中用水磨青砌凈縫砌筑大門,門楣上嵌四塊精美的戲曲磚雕裝飾,前堂明間兩側(cè)為廂房,一用作書房,一用作廚房。明堂后為“四水投塘”的天井,天井東西兩旁是廂房,廂房及后堂是房主主要活動場所,隔扇、窗欄、撐拱、雀替處浮雕精美的如意、四季花卉等圖案。“有斐堂”不僅是彌足珍貴的清代建筑實(shí)物,為研究清代建筑法式、衍變及晚清社會狀況提供了實(shí)物資料;而且記錄了地方乃至蘇皖交界地……[詳細(xì)]

云氏宗祠及《長生殿》戲文磚雕貞節(jié)坊位于廣德縣邱村鎮(zhèn)后崗村祠堂邊。云氏家庭,元末兵亂自陜西喬寓廣德,在無量溪河畔三溪口建莊興業(yè),詩書傳家,人才輩出。自明弘治以來,以科考出官入仕者甚眾,很快成為桐川顯姓大族。為擴(kuò)充、鞏固家庭勢力,建立了該詞。前后二進(jìn)。清咸同兵亂,后進(jìn)被焚。現(xiàn)存前廳面闊5間,架構(gòu)壯碩,廣宇軒昂,不乏雕鏤,黑漆髹飾,氣象威嚴(yán)。明堂前檐兩側(cè)立清廷中央機(jī)構(gòu)要員和地方各級官員于嘉慶二十二年為旌表云姓妻陳氏、呂氏所立《長生殿》戲文及神話故事磚雕貞節(jié)坊2座,不僅作為封建禮教、宗法制度的象征,而且保存了《長生殿》當(dāng)年演出的舞臺藝術(shù)風(fēng)貌。保護(hù)范圍:建筑本體外,東至村前道路(2—3號界址),南至祠堂邊組空地(4—10號界址),西至祠堂邊組空地(10—12號界址),北至周倫華住宅及人行道(12—16……[詳細(xì)]

230、耿村明代耿姓民居

耿村明代耿姓民居位于廣德縣四合鄉(xiāng)耿村。耿村以姓氏而名,位于境內(nèi)馬鞍山西北,是個(gè)已有七、八百年歷史的古老村莊。耿村明代耿姓民居位于廣德縣四合鄉(xiāng)耿村。耿村以姓氏而名,位于境內(nèi)馬鞍山西北,是個(gè)已有七、八百年歷史的古老村莊。一世祖耿南保原為北宋陜西某地節(jié)度使,靖康之難后,舉家護(hù)駕高宗南遷,擇地居于此。也因其忠君護(hù)駕有功,宋明兩朝,后世多人受朝廷封贈,入仕做官,頗具勢力,子孫繁衍,成為當(dāng)?shù)睾篱T巨族。明清時(shí)號為“萬丁之村”,而無一雜姓。在綠樹掩映,竹影搖曵之中,一座座古樸典雅的樓房縱橫交錯(cuò),鱗次櫛比;深巷高院紅杏出頭,蘭桂飄香,一切都顯得和諧自然。歷經(jīng)歲月滄桑,世事變遷,戈劉宅是村中保存較為集中且完整的2座。保護(hù)范圍:建筑本體外,東2米至人行道外沿,南8米至居民小區(qū)及小竹林內(nèi),西5米至竹林內(nèi),北從劉宅向……[詳細(xì)]

231、萬孺人墓

萬孺人墓位于安徽省廣德縣誓節(jié)鎮(zhèn)。建于明萬歷九年(1581),坐北朝南,占地61.6平方米,分為拜臺、祭壇、墓冢三層臺階式的典型墓葬。萬孺人墓建于明萬歷九年(1581)。萬孺人墓,坐北朝南,占地61.6平方米,分為拜臺、祭壇、墓冢三層臺階式的典型墓葬。拜臺前立一石坊,上 書--“萬孺人佳成”,墓冢前有碑。保護(hù)范圍:墓葬本體外,東、西各50米,南56米,北30米。建設(shè)控制地帶:保護(hù)范圍外,東、西、北20米,南延伸到鄉(xiāng)村公路內(nèi)沿。……[詳細(xì)]

232、下陽祠山廟

為奉西漢末年治水英雄張渤的廟宇。張渤,故鄣人,志在開鑿從吳興之西苕溪貫通廣德無量溪、桐汭河,連接南漪湖、太湖的內(nèi)河水系,以利灌溉和舟楫。因王莽亂世工程未遂,在廣德橫山憂憤而死。為紀(jì)念他的功德,遂廣德橫山建廟以祀。此廟明初始建,清順治、嘉慶多次重修,青磚灰瓦,單檐硬山,廟內(nèi)16根方體抹角花崗巖石柱,組成四組抬梁架,木構(gòu)橫梁,氣勢雄渾。面闊三間13.3米,進(jìn)深11米。祠山廟充分利用當(dāng)?shù)氐氖馁Y源,采取木、石組合結(jié)構(gòu),克服了江南雨水多,空氣潮濕,木材易于朽爛的弊端,也減少了火災(zāi)危害,是建筑材料使用的一大突破。保護(hù)范圍:廟墻體外,東9.4米至楊世清宅,南9.5米至水田,北11米至山坎。建設(shè)控制地帶:保護(hù)范圍外向東西延伸,東38米,西36米。……[詳細(xì)]

233、張光藻墓

張光藻墓位于廣德縣桃州鎮(zhèn)南塘社區(qū)姚家灣村附近此墓規(guī)模較大,墓外正面系花崗石造三門六柱門廳式建筑,內(nèi)為磚砌五室合墓,五墓室共寬7.2米,連同封土外沿總寬12.8米,冢高約2.5至3米。下部為雕有幾何紋樣的石臺基,中部三門嵌立墓碑和兩塊墓志銘,六根石柱鐫刻三幅墓聯(lián),頂部置瓦楞形的石檐和中部雕刻火焰、兩側(cè)雕刻犬牙狀的石脊。在上世紀(jì)五十年代遭盜掘,其后在農(nóng)業(yè)合作化初期的農(nóng)田水利建設(shè)中,墓葬建筑石構(gòu)件全部被搬運(yùn)至打鼓凼,做了砌筑水庫壩底下水涵道的材料。在2009年“第三次全國文物普查”中,新發(fā)現(xiàn)了張光藻墓,已掘開壩涵,全力搶救被埋在塘壚中的所有墓葬構(gòu)件。殘存墓葬為一高約3米的土冢,隱蔽在高深密集的竹棵、荊棘林中,是一墩三室,系與前后兩位夫人吳氏、唐氏的合葬墓,灰磚并列砌筑,寬4米左右。在離墓冢不遠(yuǎn)處還……[詳細(xì)]

廣德603探空火箭發(fā)射場舊址位于安徽省廣德縣誓節(jié)鎮(zhèn)。1960年建成,是我國首個(gè)生物試驗(yàn)探空火箭發(fā)射場,又稱“六O三”基地。包括發(fā)射控制室、發(fā)動機(jī)測試室、發(fā)射場坪發(fā)射架等十余個(gè)配套設(shè)施建筑。自1960年到1966年在603基地用T-7火箭發(fā)射共11次,T-7M發(fā)射4次。文革-爆發(fā)后火箭發(fā)射基地陸續(xù)轉(zhuǎn)移到酒泉、西昌。僅剩一個(gè)發(fā)射架和部分房屋,原1200多畝用地被改造成項(xiàng)目林。高52米的籠式鋼骨發(fā)射架依舊巍然聳立在1256平米的發(fā)射坪中央。該遺址是中國航天事業(yè)發(fā)展和以錢學(xué)森為代表的愛國科技工作者勇于攀登的攀登的革命精神的見證。是全國人民巨大的精神財(cái)富。是激勵(lì)中華兒女建設(shè)強(qiáng)大社會主義國家、實(shí)現(xiàn)中華民族的偉大復(fù)興取之不竭、用之不盡的動力。保護(hù)范圍:以發(fā)射架為圓心,以卷揚(yáng)機(jī)最大距離75米為半徑圓面積。建……[詳細(xì)]

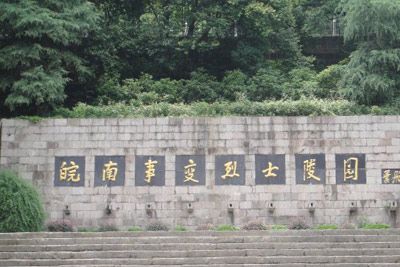

235、新四軍抗日殉國烈士墓

新四軍抗日殉國烈士墓位于涇縣城西北25公里、云嶺鄉(xiāng)南堡村后黃龍崗。該墓葬有新四軍蔡啟等131位指戰(zhàn)員的遺骨。該地是一條高10余米、長約1公里的黃土崗,南北綿亙,遠(yuǎn)看像一條臥龍,故名黃龍崗。崗上有一條人行小道,是舊時(shí)云嶺至涇縣的必經(jīng)之路。小道右側(cè)約7米處的土崗上,有一座土墩,墓高2米、長3米,墓前有碑,碑高1米、寬0.78米,于1952年閏五月二十日,楷書,落款為柳松林、章志明等51人。皖南事變后,烈士墳瑩散布在云嶺的山山嶺嶺,不能公開祭掃。當(dāng)?shù)剞r(nóng)抗會的會員自發(fā)組織起了“孤墳會”,將烈士遺骨集中在一起,筑起一座墳?zāi)梗磕昵迕饕蕴艄聣灋槊瑢α沂康膲灛撨M(jìn)行培土和祭掃。這種自發(fā)勝的掃祭活動,直至1964年抗日殉國烈士墓由云嶺紀(jì)念館接管才告結(jié)束。抗日殉國烈士墓已被安徽省人民政府于1956年11月公布……[詳細(xì)]

236、涇縣吳氏大宗祠

吳氏是皖南名門望族自北宋遷居以來,人文蔚起,堪稱涇縣第一家,茂林吳氏大宗祠始建于明代的家族祠堂建筑,屬于家族祭祀祖先和先賢的場所。現(xiàn)為省級文物保護(hù)單位。宗祠代表著家族祖先信仰的優(yōu)秀文化形式,具有較大的影響力和歷史價(jià)值。宗祠主體五楹三進(jìn),建筑面積1131平方米,吳氏宗譜記載,明崇楨已卯年(1639)湖廣布政使吳尚默倡建。1941年新四軍撤離皖南時(shí),在此祠召開告別大會,又為革命遺址。是現(xiàn)存宗祠當(dāng)中,唯一稱“大宗祠”的,是茂林吳姓的祠堂。祠堂大門上的橫額“吳氏大宗祠”五字,為明邑庠生吳國掄所書,書法蒼古奇逸,如老樹枯藤,互為撐柱;天梯石棧,自相鉤連。大門兩邊還有一副鎦金字的楹聯(lián),是明萬歷進(jìn)士、涇縣知縣李邦華所撰,其聯(lián)文為“延陵世澤傳江左,涇里名家著水西”。吳氏大宗祠的整體布局,依中軸線建門廳、享堂……[詳細(xì)]

237、琴溪古窯址

琴溪古窯址位于涇縣城東北14公里處的陶窯村。村西有鳳凰山,北為虎容山,南有龍山,東有白云山,東北有青龍山,西南有窯筆山,均為不太高的丘陵。村西3公里處,琴溪河由南向北流入青戈江。陶窯村及村南的徑縣陶瓷廠,至今還在用龍窯燒造缸瓦陶器。村內(nèi)及四周到處散落著陶片,村西南200米處的龍山腳下,一大片陶器堆積尤為矚目,面積達(dá)數(shù)百平方米,厚度達(dá)6米以上,村北的虎容山南坡山腳,也有面積很大、堆積很厚的陶窯址堆積,較村西的時(shí)代要早。從這些窯堆積往上到虎容山坡腰部,遍地分布著古代青瓷片。從虎容山向東,也有一片范圍很大的青瓷窯址堆積,主要分布在青龍山的西南坡及山腳下,當(dāng)?shù)胤Q之為碗沖。虎容山與青龍山之間的山嘴下,有一方名為長塘的古水塘,可能是當(dāng)時(shí)窯工為燒窯和制瓷用水開挖的。青龍山東側(cè)與窯筆山東南側(cè),有瓷土礦,至今……[詳細(xì)]

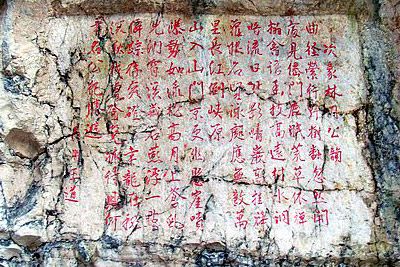

238、琴高山摩崖石刻

琴高山摩崖石刻位于涇縣琴溪鎮(zhèn)。琴高山又名獅子山,位于琴溪鎮(zhèn)琴溪村境內(nèi),北東走向,琴溪河自東向西環(huán)繞山體流淌。相傳漢處士琴高曾在此山煉丹,后得道成仙,“控鯉升天”,山因此而得名。唐宋以來名流學(xué)者游蹤不絕,并留下眾多詩篇或題刻。摩崖石刻位于琴高山西北部的懸崖峭壁上,共有自唐至清的歷代石刻25方,其中字跡清晰可辨者尚有13方。琴高山巍然屹立在琴溪之濱,又名琴高峰,舊時(shí)亦稱琴高臺。相傳漢處士琴高公煉丹于此山,得遵成仙,而后在此“控鯉升天”.此山此水也就因是而得名。清代趙青藜作《琴高曲》云:“涇川城北琴溪峰,下有一洞開玲瓏,道是琴高--處,丹成御鯉培天風(fēng)”。其山獨(dú)峰突兀,高壁嶙峋,姿如雄獅,故本地人亦稱獅子山。山上有隱雨巖、煉丹洞等古跡。煉丹洞中還有丹灶、石桌、石凳等奇石,都說成是神仙琴高煉丹的遺物,……[詳細(xì)]

239、太平軍攻城圖壁畫

太平軍攻城圖壁畫位于安徽省績溪縣旺川。位于安徽省績溪縣旺川太平天國壁畫的一個(gè)支祠內(nèi),這座名“九思堂”的曹氏支祠內(nèi)曹立恒立建于清代咸豐年間,據(jù)有關(guān)資料分析,“九思堂”竣工不久,就成為太平天國將士的宿營地。“九思堂”內(nèi)的壁畫就是當(dāng)時(shí)太平天國將士在這塊土地上留下的寫照。這組壁畫,其中主要的是“攻城圖”據(jù)有關(guān)專家的考證和有關(guān)資料表明,“攻城圖”是太平天國將士攻克旌德的真實(shí)記錄。是太平軍戰(zhàn)士宿營九思堂時(shí)的真實(shí)筆跡。除攻城圖外,其他幾壁繪畫,也從不同側(cè)面謳歌了太平天國這場偉大的農(nóng)民戰(zhàn)爭,高高擎起、迎風(fēng)飄揚(yáng)的旗幟,聲勢浩大,威震天下的炮隊(duì)等,無不強(qiáng)烈地再現(xiàn)出革命戰(zhàn)爭的正義和戰(zhàn)斗力。旺川太平天國壁畫,發(fā)現(xiàn)于1951年2月。1961年9月省人民政府公布為全省重點(diǎn)文物保護(hù)單位,并撥款修繕保護(hù)。現(xiàn)館內(nèi)存有太平天國……[詳細(xì)]

240、郎溪明代城墻

早在明王朝建立前,當(dāng)朱元璋攻克徽州后,一個(gè)名叫朱升的隱士便告訴他應(yīng)該“高筑墻,廣積糧,緩稱王”。朱元璋采納了這些建議。當(dāng)全國統(tǒng)一后,他便命令各府縣普遍筑城。明代城墻位于郎溪縣建平鎮(zhèn),始建于明嘉靖四十五年(1566年),原城周長780丈(近6華里),城基寬2丈2尺,上廣1丈,筑東、西、南、北四門和城樓。歷經(jīng)多年滄桑,古城墻曾有過不同程度的損壞。明朝雖歷有修葺,然史載多語焉不詳。有清一代,于康熙四年(1665年),康熙十二年(1673年),康熙卅七年(1689年),雍正六年(1728年)進(jìn)行過幾次較大規(guī)模的維修。現(xiàn)僅保持建平鎮(zhèn)原東門至南門渡口約800米一段。1982年,明代城墻由縣政府撥款進(jìn)行局部修復(fù)。作為宣城市境內(nèi)絕無僅有的明代城墻,其原始建墻碑記至今清晰可辨,碑刻長2.6尺,寬1.6尺,記載……[詳細(xì)]