¢|│Ūģ^(q©▒)┬├ė╬Š░³c(di©Żn)ĮķĮB

▒▒Š®╩ą ¢|│Ūģ^(q©▒)╬─╬’╣┼█E ¢|│Ūģ^(q©▒)╝t╔½┬├ė╬ ¢|│Ūģ^(q©▒)├¹╚╦╣╩Šė ¢|│Ūģ^(q©▒)▓®╬’^ 4AŠ░ģ^(q©▒) ¢|│Ūģ^(q©▒)╩«┤¾Š░³c(di©Żn) ¢|│Ūģ^(q©▒)╩«┤¾├Ō┘M(f©©i)Š░³c(di©Żn) ╚½▓┐ ¢|│Ūģ^(q©▒)╠ž«a(ch©Żn) ¢|│Ūģ^(q©▒)├└╩│ ¢|│Ūģ^(q©▒)Ąž├¹ŠW(w©Żng) ¢|│Ūģ^(q©▒)├¹╚╦ [ęŲäė(d©░ng)░µ]

ĪĪĪĪ│ńČYūĪš¼╬╗ė┌▒▒Š®╩ą¢|│Ūģ^(q©▒)¢|╦─╩«Śl63Ī½65╠¢(h©żo)ĪŻ│ńČY╩ŪŪÕ┤·╣ŌŠw─ĻķgĄ─┤¾īW(xu©”)╩┐Ż¼ŲõūĪš¼╩Ū▒Ż┤µ═Ļ║├Ą─ŪÕ┤·Ąõą═╦─║Žį║Į©ų■ĪŻ▒▒Š®Ą─╦─║Žį║Ż¼Į©ų■▓╝Šų╩Ūį┌ĘŌĮ©ū┌Ę©ČYĮ╠Ą─ų¦┼õŽ┬Ż¼░┤šš─Ž▒▒ųą▌SŠĆī”(du©¼)ĘQ▓╝ų├Ę┐╬▌║═į║┬õŻ¼ūĪš¼┤¾ķTę╗░Ń╬╗ė┌š¹éĆ(g©©)į║┬õĄ─¢|─ŽĮŪ╔ŽŻ¼ķTā╚(n©©i)ėŁ├µĮ©ė░▒┌Ż¼ęį╩╣═Ō╚╦┐┤▓╗ĄĮš¼ā╚(n©©i)Ą─╗Ņäė(d©░ng)Ż¼ūį┤╦▐D(zhu©Żn)Ž“╬„ų┴Ū░į║ĪŻ─ŽĘ┐ČÓ×ķ┐═Ę┐ĪóĢ°█ėĪóļsė├ķgŻ¼║¾į║Ą─š²Ę┐╣®ķL▌ģŠėūĪŻ¼¢|╬„ĹĘ┐×ķ═Ē▌ģūĪ╦∙Ż¼š²Ę┐ĪóĹĘ┐ęįŁh(hu©ón)ą╬ū▀└╚ŽÓ▀B═©ĪŻĖ³┤¾ą═Ą─ūĪš¼▀Ćį┌ū¾ėęĮ©äeį║Ż¼į┌║¾▓┐ĀIĮ©╗©ł@ĪŻ│ńČYūĪš¼Ęųų„į║Īó┐ńį║║═╗©ł@╚²▓┐ĘųŻ¼▓╝ŠųīÆ│©Ż¼╬▌ėŅ╚A┘FŻ¼ų„į║š²Ę┐ā╚(n©©i)▓┐Ą─čbą▐╔ą▒Ż┴¶═Ļš¹Ą──ŠĖ¶╔╚╝░│ńČYėHŅ}┐╠ūųŻ¼╩ŪĄõą═Ą─┘FūÕĖ«█ĪĪŻŻ©ć°╝ę╬─╬’ŠųŻ®ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

162Īó²Sīm

ĪĪĪĪ╬╗ė┌ūŽĮ¹│Ū¢|┴∙īmų«─ŽŻ¼ž╣æcīm╬„Ż¼×ķ╗╩Ą█ąą╝└╠ņņļĄžĄõČYŪ░Ą─²SĮõų«╦∙ĪŻ├„┤·║═ŪÕŪ░Ų┌Ż¼╝└╠ņņļĄžŪ░Ą─²SĮõŠ∙į┌īm═Ō▀M(j©¼n)ąąĪŻ┐Ą╬§║¾Ų┌Ż¼ųT═§ūėā”(ch©│)╬╗ų«ĀÄ╝ż┴ęŻ¼ūŅĮK╗╩╦─ūėžĘČG╚ĪĄ├┴╦╗╩╬╗Ż¼═¼Ģr(sh©¬)ę▓×ķūį╝║śõ┴ó┴╦š■ö│ĪŻžĘČG╝┤╬╗║¾Ż¼īm═óā╚(n©©i)▓┐Ą─ČĘĀÄ╚į╩«Ęų╝ż┴ęŻ¼ė║š²Ą█×ķ┤_▒ŻŲĮ░▓Ż¼ė┌ŪÕė║š²Š┼─Ļ(1731─Ļ)į┌ūŽĮ¹│Ūā╚(n©©i)┼dĮ©²SīmŻ¼īó╝└ņļ╠ņĄžŪ░Ą─²SĮõāx╩ĮĖ─į┌īmųą▀M(j©¼n)ąąĪŻ²SīmŽĄŪ░│»║¾īŗā╔▀M(j©¼n)Ą─ķLĘĮą╬į║┬õĪŻŪ░ĄŅ²SīmŻ¼├µķ¤5ķgŻ¼³S┴┴¦═▀ą¬╔ĮĒöŻ¼Ū░│÷▒¦ÅB3ķgŻ¼├„ķgĪóā╔┤╬ķgķ_Ė¶╔╚ķTŻ¼ā╔╔ęķg×ķÖæ┤░ĪŻĄŅā╚(n©©i)š²ųą╔ŽæęŪ¼┬Īė∙╣PĪ░Š┤╠ņĪ▒žęĪŻ╩ęā╚(n©©i)£åĮ²ł╝y╠ņ╗©Ż¼š²ųą×ķ░╦ĮŪą╬£åĮ¾┤²ł?ji©Īn)ÕŠ«ĪŻ¢|┼»ķw×ķĢ°╬▌Ż¼╬„┼»ķw×ķĘ╠├ĪŻ¢|╬„Ė„ėą┼õĄŅ3ķgĪŻš²ĄŅū¾ėę▐D(zhu©Żn)ĮŪ└╚┼c┼õĄŅŪ░└╚ŽÓ▀BŻ¼ą╬│╔╚²║Žį║Ħ▐D(zhu©Żn)ĮŪĄ─Ė±ŠųĪŻ║¾īŗīm│§├¹µ┌’JĄŅŻ¼║¾Ė─×ķš\├CĄŅŻ¼├µķ¤7ķgŻ¼³S┴┴¦═▀ą¬╔ĮĒöĪŻĄŅ¢|╬„Č·Ę┐Ė„2ķgĪŻ¢|ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

163Īó╠ņē»╗žę¶▒┌

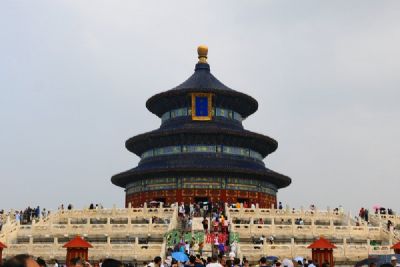

ĪĪĪĪ╗žę¶▒┌╩Ū▒▒Š®╠ņē»╗╩±ĘėŅĄ─ć·ē”Ż¼Ė▀3.72├ūŻ¼║±0.9├ūŻ¼ų▒ÅĮ61.5├ūŻ¼ų▄ķL193.2├ūĪŻć·ē”ā╚(n©©i)ėą╚²ū∙Į©ų■╬’Ż¼Ųõųąę╗ū∙Įą╗╩±ĘėŅŻ¼š¹éĆ(g©©)ć·ē”š¹²R╣Ō╗¼ĪŻ╗žę¶▒┌ėą╗žę¶Ą─ą¦╣¹Ż¼ų╗ę¬ā╔éĆ(g©©)╚╦ĘųäešŠį┌¢|Īó╬„┼õĄŅ║¾Ż¼┘Nē”Č°┴óŻ¼ę╗éĆ(g©©)╚╦┐┐ē”Ž“▒▒šfįÆŻ¼┬Ģ▓©Š═Ģ■(hu©¼)čžų°ē”▒┌▀B└m(x©┤)š█╔õŪ░▀M(j©¼n)Ż¼é„ĄĮę╗ĪóČ■░┘├ūĄ─┴Ēę╗Č╦Ż¼¤ošōšfįÆ┬Ģę¶ČÓąĪŻ¼ę▓┐╔ęį╩╣ī”(du©¼)ĘĮ┬ĀĄ├ŪÕŪÕ│■│■Ż¼Č°Ūę┬Ģę¶ėŲķLŻ¼┐░ĘQŲµ╚żŻ¼Įo╚╦įņ│╔ę╗ĘNĪ░╠ņ╚╦Ėąæ¬(y©®ng)Ī▒Ą─╔±├žÜŌĘšĪŻ╗╩±ĘėŅ╬╗ė┌Ó„Ūē»ęį▒▒Ż¼╩Ū╣®ĘŅÓ„Ūē»╝└ņļ╔±╬╗Ą─ł÷(ch©Żng)╦∙Ż¼┤µĘ┼╝└ņļ╔±┼ŲĄ─╠Ä╦∙ĪŻ╩╝Į©ė┌├„╝╬ŠĖŠ┼─ĻŻ©1530─ĻŻ®Ż¼│§├¹╠®╔±ĄŅŻ¼╝╬ŠĖ╩«Ų▀─ĻŻ©1538─ĻŻ®Ė─ĘQ╗╩±ĘėŅŻ¼×ķųžķ▄łAöĆ╝ŌĒöĮ©ų■ĪŻŪÕŪ¼┬Ī╩«Ų▀─ĻŻ©1752─ĻŻ®ųžĮ©Ż¼Ė─×ķ÷╠ĮīÜĒöå╬ķ▄╦{(l©ón)═▀łAöĆ╝ŌĒöĪŻĖ▀19.5├ūŻ¼ų▒ÅĮ15.6├ūŻ¼─Š╣░ĮY(ji©”)śŗ(g©░u)Ż¼─ŽŽ“ķ_æ¶ĪŻĄŅā╚(n©©i)ø]ėąÖM┴║Ż¼╚½┐┐8Ė∙ķ▄ų∙Īó8Ė∙ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

164Īó╔±śĘ╩

ĪĪĪĪ╔±śĘ╩ū°┬õ▒▒Š®╠ņē»╬„ķTā╚(n©©i)╔į─Žé╚(c©©)Ż¼ū°╬„Ž“¢|Ż¼╩Ū╠ņē»╬ÕĮM┤¾ą═Į©ų■ų«ę╗Ż¼╩ŪīŻ╦Š├„ŪÕā╔┤·╗╩╝ę╝└╠ņ┤¾ĄõśĘ╬ĶĄ─ÖC(j©®)śŗ(g©░u)ĪŻĮ©ė┌├„ė└śĘ╩«░╦─ĻĪŻėų├¹╔±śĘė^Ż¼ŪÕŪ¼┬Ī░╦─ĻĘQ╔±śĘ╦∙Ż¼Ū¼┬Ī╩«Š┼─ĻĖ─Į±├¹ĪŻ╔±śĘ╩╩Ū╣▄└Ē╝└╠ņĢr(sh©¬)č▌ūÓ╣┼śĘĄ─ÖC(j©®)ĻP(gu©Īn)Ż¼╩ŪīŻķTė├üĒ┼Óė¢(x©┤n)╝└ņļśĘ╬Ķ╚╦åTĄ─ÖC(j©®)śŗ(g©░u)ĪŻ╔±śĘ╩į┌Ó„Ūē»╬„╠ņķT═Ō╬„▒▒Ż¼╩╝Į©ė┌├„│»ė└śĘ╩«░╦─ĻĪŻ╔±śĘ╩╩Ū╣▄└Ē╝└╠ņĢr(sh©¬)č▌ūÓ╣┼śĘĄ─ÖC(j©®)ĻP(gu©Īn)ĪŻ├„┤·Įą╔±śĘė^Ż¼«ö(d©Īng)Ģr(sh©¬)╔±śĘė^Ą─śĘ╬Ķ╣┘Īó╬Ķ╔·Č╝ė╔Ą└╩┐ō·(d©Īn)╚╬ĪŻ├„│»ė└śĘ╩«░╦─Ļ▀wČ╝▒▒Š®Ģr(sh©¬)Ż¼ėą300├¹śĘ╬Ķ╔·ļS±{▀M(j©¼n)▒▒Š®Ż¼ęį║¾├„┤·╔±śĘė^│Ż▒Ż│ųėąśĘ╬Ķ╔·600├¹ū¾ėęĪŻĄĮ╝╬ŠĖĢr(sh©¬)śĘ╬Ķ╔·┐é?c©©)╦ö?sh©┤)▀_(d©ó)2200├¹ĪŻŪÕ│»Ū¼┬Ī░╦─Ļ╔±śĘė^Ė─ĘQ╔±śĘ╦∙Ż¼Ū¼┬ĪČ■╩«─ĻėųĖ─ĘQ×ķ╔±śĘ╩ĪŻįO(sh©©)ų├╣┘Šėš²┴∙ŲĘĄ─╩š²ę╗╚╦Ż¼Å─░╦ŲĘĄ─ū¾ėę╩ž®Ė„ę╗╚╦Ż¼▀Ćėąš²░╦ŲĘĄ─ģf(xi©”)┬╔└╔╬Õ╚╦Ż¼Ž┬├µėąśĘ╔·╬Ķ╔·Į³500╚╦Ż¼▀@ą®śĘłF(tu©ón)īŻķTžō(f©┤)ž¤(z©”)╝└ņļĄ─č▌ūÓĪŻŲĮĢr(sh©¬)ę▓蹊┐ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

165Īó╗╩Ū¼ĄŅ

ĪĪĪĪ╗╩Ū¼ĄŅęÓĘQŲĒ╣╚ē»īŗīmŻ¼╬╗ė┌ŲĒ─ĻĄŅ▒▒├µŻ¼×ķ┤µĘ┼╗╩╠ņ╔ŽĄ█╔±┼Ųų«╠ÄĪŻĮ©ė┌├„ė└śĘ╩«░╦─ĻŻ©1420Ż®Ż¼│§├¹╠ņÄņŻ¼įŁ×ķ6ķg³S┴┴¦═▀ĒöŻ╗╝╬ŠĖČ■╩«╦──ĻŻ©1545Ż®ųžĮ©Ż¼Ė─×ķ5ķgŻ¼├³├¹╗╩Ū¼ĄŅŻ¼ŪÕŪ¼┬ĪĢr(sh©¬)ėųĖ─Ė▓╦{(l©ón)═▀ĪŻ¼F(xi©żn)×ķ5ķgŻ¼ū∙ė┌Øh░ūė±╩»Ö┌ć·ūo(h©┤)Ą─┼_(t©ói)╗∙╔ŽĪŻŲĒ╣╚ē»Ą─┴Ēę╗ū∙ųžę¬Į©ų■╩Ū╗╩Ū¼ĄŅŻ¼╦³ū°┬õį┌ŲĒ─Ļē”Łh(hu©ón)└@Ą─Šžą╬į║┬õ└’Ż¼Ųõķgėą┴┴¦ķTŽÓ═©ĪŻ▀@╩Ūę╗ū∙ÅTĄŅ╩Į┤¾ĄŅ,Ė▓╔w╦{(l©ón)╔½Ą─┴┴¦═▀,Ž┬├µėąØh░ūė±╩»Ö┌ŚUĄ─┼_(t©ói)╗∙ū∙ĪŻ╦³╩ŪīŻ×ķŲĮĢr(sh©¬)╣®ĘŅĪ░╗╩╠ņ╔ŽĄ█Ī▒║═╗╩Ą█┴ąūµ┴ąū┌╔±░µĄ─ĄŅėŅĪŻ╔±░µŠ∙╣®ĘŅį┌ą╬ĀŅŽ¾╬▌ėŅĄ─╔±²É└’Ż¼├┐ĘĻ▐r(n©«ng)Üv│§ę╗Īó╩«╬ÕŻ¼╣▄└Ēņļ╝└Ą─č├╩Č©Ģr(sh©¬)┼╔-Æ▀ēmĪó╔ŽŽŃĪŻ╝└ņļŪ░ę╗╠ņŻ¼╗╩Ą█ĄĮ┤╦╔ŽŽŃąąČY║¾Ż¼ė╔ČY▓┐╔ąĢ°╔ŽŽŃŻ¼ąą╚²╣“Š┼▀ĄČYį┘ė╔╠½│Ż╦┬Ūõ┬╩-īó╔±┼Ų╣¦šł(q©½ng)ų┴²ł═żā╚(n©©i)░▓Ę┼,ė╔ĶÄāxąl(w©©i)Ą─śėŃs╠¦ų┴ŲĒ─ĻĄŅā╚(n©©i)Ė„ŽÓæ¬(y©®ng)╔±╬╗░▓Ę┼,╩▄╝└.ŲĒ─ĻĄŅ¢|▀ģį┌ā╚(n©©i)ē”¢|ķT═Ō,ėą72ķgĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

166Īó╗╩±ĘėŅ

ĪĪĪĪ╬╗ė┌╠ņē»ĪŻ╩ŪĘ┼ų├╗╩╠ņ╔ŽĄ█║═╗╩Ą█╔Ž░╦┤·0Ą─┼Ų╬╗Ą─ĄžĘĮĪŻ╗╩±ĘėŅĮ©ė┌├„╝╬ŠĖŠ┼─Ļ(1530─Ļ)ĪŻ│§×ķųžķ▄łAą╬Į©ų■Ż¼├¹Ī░╠®╔±ĄŅĪ▒ĪŻ╩ŪÓ„Ūē»Ą─š²ĄŅĪŻė├ė┌ŲĮ╚š╣®ĘŅņļ╠ņ┤¾Ąõ╦∙╣®╔±░µĄ─ĄŅėŅĪŻ╝╬ŠĖ╩«Ų▀─Ļ(1538─Ļ)Ė─├¹×ķĪ░╗╩±ĘėŅĪ▒ĪŻŪÕŪ¼┬Ī╩«Ų▀─Ļ(1752─Ļ)Ė─Į©×ķĮ±╩ĮĪŻ╗╩±ĘėŅĄŅĖ▀19.5├ūŻ¼ų▒ÅĮ15.6├ūŻ¼─Š╣░ĮY(ji©”)śŗ(g©░u)Ż¼ķ▄ų∙ĪóĮų∙ŠŃ8Ė∙Ż¼─ŽŽ“ķ_æ¶Ż¼┴Ō╗©Ė±Ė¶╔╚ķT┤░Ż¼╦{(l©ón)┴┴¦Öæē”Ż¼¢|╬„▒▒╚²├µĘŌęį┤uŠŃĖ╔ö[ĄĮĒöĪŻĄŅā╚(n©©i)±Ę┴■łAĒöŻ¼š²ųą┘NĮ▒P²ł?ji©Īn)ÕŠ«Ż¼┘NĮļp²ł?zh©¬)ņ╗©Ż¼Įų∙┘NĮ└pų”╔ÅŻ¼ā╚(n©©i)═Ō╩®Į²ł║═Łt▓╩«ŗĪŻĄŅā╚(n©©i)š²ųąėąŪ░łA║¾┬NĮŪ╩»ĒÜÅøū∙Ż¼ū∙Ė▀1.51├ūŻ¼ÅĮ2.53├ūĪŻć└(y©ón)ųö(j©½n)ĪóŠ½ų┬Ż¼╔ŽĖ▓╦{(l©ón)═▀ĮĒöŻ¼Š½Ū╔Č°ŪfųžĪŻĄŅā╚(n©©i)ķ_╗©įÕŠ«×ķŪÓŠG╗∙š{(di©żo)Ą─Į²ł?ji©Īn)ÕŠ«Ż¼ųąą─×ķ┤¾ĮłF(tu©ón)²łłD░ĖŻ¼╩Ū╣┼┤·Į©ų■Į▄ū„ĪŻų▄ć·Ą─ć·ē”│╩łAą╬Ż¼ŲĄĮé„궥─ū„ė├Ż¼ę“┤╦ę▓Įą╗žę¶▒┌ĪŻ╗╩±ĘėŅ╬╗ė┌Ó„Ūē»ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

167ĪóĄż▒▌ś“

ĪĪĪĪ╩╝Į©ė┌├„ė└śĘ╩«░╦─Ļ(1420─Ļ)Ż¼ķL360├ūĪóīÆ30├ūŻ¼╩Ūę╗ū∙Š▐┤¾┬■ķLĄ─┤u╩»ŲĮ┼_(t©ói)Ż¼ę“ŲõŽ┬├µėąā╔┐ū║ŁČ┤Č°ĘQś“ĪŻĄż▒▌ś“│╩─Ž▒▒ū▀Ž“Ż¼Ųõ─ŽČ╦╔įĖ▀│÷Ąž▒ĒŻ¼▒▒Č╦Ė▀│÷Ąž▒ĒėŌ4.5├ūĪŻ╦³─ŽĮėÓ„Ū│╔žæķTŻ¼▒▒Įė╝░ŲĒ╣╚ē»─Ž┤uķTŻ¼īóÓ„Ū┼cŲĒ─ĻĄŅĮY(ji©”)×ķę╗¾wŻ¼śŗ(g©░u)│╔╠ņē»Į©ų■Ą─ų„▌SŠĆĪŻĄż▒▌ś“ŲĮ╠╣īÆķ¤Ż¼ųąą─▄¼░ū╩»Ż¼╩»├µ╔įŽ“╔Ž═╣Ų│╩╗ĪĀŅŻ¼╬¶╚š╝└ĄõĢr(sh©¬)┤╦┬Ę×ķ╔±▌øąąĮø(j©®ng)ų«┬ĘŻ¼ĘQ×ķ╔±Ą└Ż¼╔±Ą└ū¾ėę×ķ│Ū┤u║Ż▄¼Ż¼╣®Ą█═§┤¾│╝ąąū▀ĪŻĄż▒▌ś“ś“¢|ėąę╗ĘĮą╬┤u┼_(t©ói)Ż¼ĘQŠ▀Ę■┼_(t©ói)Ż¼╚²├µėąĄ±╩»Ö┌ŚUŻ¼╩Ū╗╩Ą█╝└ņļĢr(sh©¬)╩■Ž┤Ė³ę┬Ą─ĄžĘĮĪŻ├┐─Ļį┌ŲĒ─ĻĄŅ┼eąąŲĒ╣╚ČYĢr(sh©¬)Ż¼Ž╚į┌┤╦┼_(t©ói)╔Žų¦┤ŅłAą╬ßóÄżŻ¼ĘQ×ķĪ░ßó┤╬Ī▒Ż¼═©ĘQĪ░ąĪĮĄŅĪ▒Ż¼╩ŪéĆ(g©©)╗Ņäė(d©░ng)Ą─Ę┐╬▌ĪŻ╗╩Ą█ė╔²SīmĄĮŲĒ─ĻĄŅąąČYŻ¼Ž╚ĄĮ▀@Ī░ąĪĮĄŅĪ▒ųąĖ³ōQČYĘ■ĪŻ├„│»╗╩Ą█ĄĮ▀@└’Ģr(sh©¬)Ż¼▀Ćę¬├ōĄ¶ą¼į┘ĄĮŲĒ─ĻĄŅ╔ŽąąČYĪŻ▀@▒Ē╩ŠØŹā¶Ż¼▓╗īó╬óēmĦĄĮ╔±ē»╔ŽĪŻ├ōą¼ęį║¾Ż¼╦∙Įø(j©®ng)▀^Ą─ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

168ĪóŲĒ─ĻĄŅ

ĪĪĪĪ│§├¹Ī░┤¾ŲĒĄŅĪ▒Ż¼įŁ×ķŠžą╬┤¾ĄŅŻ¼ė├ė┌║Žņļ╠ņĪ󥞯¼╝╬ŠĖČ■╩«╦──Ļ(1545─Ļ)Ė─×ķ╚²ųžĒöłAĄŅŻ¼ĄŅĒöĖ▓╔w╔ŽŪÓĪóųą³SĪóŽ┬ŠG╚²╔½┴┴¦Ż¼įóęŌ╠ņĪóĄžĪó╚f╬’ĪŻŲĒ─ĻĄŅį┌╠ņē»Ą─▒▒▓┐Ż¼ę▓ĘQ×ķŲĒ╣╚ē»Ż¼╩╝Į©ė┌├„ė└śĘ╩«░╦─Ļ(1420─Ļ),╩Ū╠ņē»ūŅįńĄ─Į©ų■╬’ĪŻŪ¼┬Ī╩«┴∙─Ļ(1751─Ļ)ą▐┐ś║¾Ż¼Ė─├¹×ķŲĒ─ĻĄŅĪŻ╣ŌŠw╩«╬Õ─Ļ(1889─Ļ)ܦė┌└ū╗Ż¼öĄ(sh©┤)─Ļ║¾░┤įŁśėųžĮ©ĪŻ─┐Ū░Ą─ŲĒ─ĻĄŅ╩Ūę╗ū∙ų▒ÅĮ32.72├ūĄ─łAą╬Į©ų■Ż¼÷╠ĮīÜĒö╦{(l©ón)═▀╚²ųžķ▄öĆ╝ŌĒöŻ¼īėīė╩š▀M(j©¼n)Ż¼┐éĖ▀38├ūĪŻŲĒ─ĻĄŅ╩Ū╠ņē»Ą─ų„¾wĮ©ų■Ż¼ėųĘQŲĒ╣╚ĄŅŻ¼╩Ū├„ŪÕā╔┤·╗╩Ą█├Ž┤║ŲĒ╣╚ų«╦∙ĪŻ╦³╩Ūę╗ū∙µyĮīÜĒöĪó╦{(l©ón)═▀╝tų∙Īó▓╩└LĮ▒╠▌x╗═Ą─╚²īėųžķ▄łAą╬┤¾ĄŅĪŻŲĒ─ĻĄŅ▓╔ė├Ą─╩Ū╔ŽĄŅŽ┬╬▌Ą─śŗ(g©░u)įņą╬╩ĮĪŻ┤¾ĄŅĮ©ė┌Ė▀6├ūĄ─░ū╩»Ą±Ö┌Łh(hu©ón)└@Ą─╚²īėØh░ūė±łA┼_(t©ói)╔ŽŻ¼ŅHėą░╬ĄžŪµ╠ņų«ä▌(sh©¼)Ż¼ēčė^╗ų║ļĪŻŲĒ─ĻĄŅ×ķ┤u─ŠĮY(ji©”)śŗ(g©░u)Ż¼╚²īėųžķ▄Ž“╔Žųīė╩š┐sū„éŃĀŅĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

169Īó╣╩īmė∙╗©ł@

ĪĪĪĪ╩╝Į©ė┌├„ė└śĘ╩«░╦─Ļ(1420─Ļ)Ż¼ęį║¾į°ėąį÷ą▐Ż¼¼F(xi©żn)╚į▒Ż┴¶│§Į©Ģr(sh©¬)Ą─╗∙▒ŠĖ±ŠųĪŻ╚½ł@─Ž▒▒┐v80├ūŻ¼¢|╬„īÆ140├ūŻ¼š╝Ąž├µĘe12000ŲĮĘĮ├ūĪŻł@ā╚(n©©i)ų„¾wĮ©ų■ÜJ░▓ĄŅ×ķųžķ▄▒JĒö╩ĮŻ¼ū∙┬õė┌ūŽĮ¹│ŪĄ──Ž▒▒ųą▌SŠĆ╔ŽŻ¼ęįŲõ×ķųąą─Ż¼Ž“Ū░ĘĮ╝░ā╔é╚(c©©)õüš╣═ż┼_(t©ói)śŪķwĪŻł@ā╚(n©©i)ŪÓ┤õĄ─╦╔Īó░žĪóų±ķg³c(di©Żn)ŠYų°╔Į╩»Ż¼ą╬│╔╦─╝ŠķLŪÓĄ─ł@┴ųŠ░ė^ĪŻŪÕė║š²│»ŲŻ¼ĘQū„ė∙╗©ł@ĪŻ╬╗ė┌ūŽĮ¹│Ūųą▌SŠĆĄ─▒▒Č╦Ż¼š²─Žėą└żīÄķT═¼║¾╚²īmŽÓ▀BŻ¼ū¾ĘųįO(sh©©)ŁéįĘ¢|ķTĪó┐╔═©¢|╬„┴∙īmŻ╗▒▒├µ╩Ū╝»ĖŻķTĪóčė║═ķTĪó│ą╣ŌķTć·║ŽĄ─┼ŲśŪĘ╗ķT║═ĒśžæķTŻ¼š²ī”(du©¼)ų°ūŽĮ¹│ŪūŅ▒▒ĮńĄ─╔±╬õķTĪŻ¢|┬ĘĮ©ų■ėąČčąŃ╔Įė∙Š░═żĪó┴¦įÕ╠├ĪóĖĪ▒╠═żĪó╚f┤║═żĪóĮ{č®▄ÄŻ╗╬„┬ĘĮ©ų■ėąčė▌xķwĪó╬╗ė²²SĪó│╬╚═żĪóŪ¦Ū’═żĪóB(y©Żng)ąį²SŻ¼▀Ćėą╦─╔±ņ¶ĪóŠ«═żĪó┬╣┼_(t©ói)Ą╚ĪŻ▀@ą®Į©ų■Į^┤¾ČÓöĄ(sh©┤)×ķė╬Ē¼ė^┘p╗“Š┤╔±░▌Ęų«ė├Ż¼╬©ėą┴¦įÕ╠├Å─Ū¼┬ĪĢr(sh©¬)ŲŻ¼┼┼┘AĪČ╦─Äņ╚½Ģ°╦Cę¬ĪĘŻ¼╣®╗╩Ą█▓ķĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

170Īóė└ē█īm

ĪĪĪĪė└ē█īm×ķā╚(n©©i)═ó╬„┴∙īmų«ę╗Ż¼Į©ė┌├„ė└śĘ╩«░╦─ĻŻ©1420─ĻŻ®Ż¼│§├¹ķLśĘīmĪŻ╝╬ŠĖ╩«╦──ĻŻ©1535─ĻŻ®Ė─├¹ž╣Ą┬īmŻ¼╚fÜv╦─╩«╦──ĻŻ©1616─ĻŻ®ėųĖ³├¹×ķė└ē█īmĪŻŪÕ│»Ēśų╬╩«Č■─ĻŻ©1655─ĻŻ®Īó┐Ą╬§╚²╩«┴∙─ĻŻ©1697─ĻŻ®Īó╣ŌŠwČ■╩«╚²─ĻŻ©1897─ĻŻ®Č╝į°ųžą▐╗“┤¾ą▐Ż¼Ą½╚į╗∙▒Š▒Ż│ų├„│§╩╝Į©Ģr(sh©¬)Ą─Ė±ŠųĪŻė└ē█īm×ķā╔▀M(j©¼n)į║Ż¼Ū░į║š²ĄŅ├µķ¤5ķgŻ¼³S┴┴¦═▀ą¬╔ĮĒöĪŻ═Ōķ▄čbą▐Ż╗├„ķgŻ¼Ū░║¾ķ▄░▓ļpĮ╗╦─ŚĄ┴Ō╗©śå╔╚ķTŻ¼┤╬ķgĪó╔ęķg×ķÖæē”Ż¼╔Ž░▓ļpĮ╗╦─ŚĄ┴Ō╗©śå╔╚┤░ĪŻĄŅā╚(n©©i)Ė▀æęŪ¼┬Ī╗╩Ą█ė∙╣PžęŅ~Ī░┴ŅĄ┬╩ńāxĪ▒Ż¼¢|▒┌æęŪ¼┬ĪĪČ╩źųŲ░Ó╝¦▐o▌é┘ØĪĘŻ¼╬„▒┌æęĪČ░Ó╝¦▐o▌éłDĪĘĪŻŪ¼┬Ī┴∙─ĻŻ©1741─ĻŻ®Ż¼Ū¼┬Ī╗╩Ą█Ž┬┴ŅŻ¼ā╚(n©©i)═ó¢|╬„╩«ę╗īmĄ─žęŅ~Ī░ŠŃššė└ē█īm╩ĮśėųŲįņĪ▒Ż¼ūįÆņŲų«║¾Ż¼▓╗įS╔├äė(d©░ng)╗“Ė³ōQĪŻš²ĄŅėą¢|Īó╬„┼õĖ„3ķgĪŻ║¾į║š²ĄŅ5ķgŻ¼¢|╬„ėąČ·Ę┐Ż¼ĄŅŪ░¢|╬„ęÓėą┼õĄŅĖ„3ķgŻ¼į║┬õ¢|─ŽėąŠ«═ż1ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

171ĪóŠ░╚╩īm

ĪĪĪĪŠ░╚╩īmŻ¼ā╚(n©©i)═ó¢|┴∙īmų«ę╗Ż¼├„ė└śĘ╩«░╦─ĻŻ©1420─ĻŻ®Į©│╔Ż¼│§į╗ķL░▓īmŻ¼╝╬ŠĖ╩«╦──ĻŻ©1535─ĻŻ®Ė³├¹×ķŠ░╚╩īmĪŻŪÕ┤·čžė├├„│»┼fĘQŻ¼ė┌Ēśų╬╩«Č■─ĻŻ©1655─ĻŻ®ųžą▐Ż¼Ą└╣Ō╩«╬Õ─ĻŻ©1835─ĻŻ®Īó╣ŌŠw╩«┴∙─ĻŻ©1890─ĻŻ®Ž╚║¾ą▐┐śĪŻŠ░╚╩ķT×ķŠ░╚╩īmĄ─š²ķTŻ¼ū°▒▒│»─ŽŻ¼ķTā╚(n©©i)ėą╩»ė░▒┌ę╗ū∙Ż¼é„×ķį¬│»Ą─▀z╬’ĪŻŠ░╚╩īm×ķŪ░į║š²ĄŅŻ¼├µķ¤╬ÕķgŻ¼³S┴┴¦═▀ą¬╔ĮĒöŻ¼ķ▄ĮŪ░▓Ę┼5éĆ(g©©)ū▀½FŻ¼ķ▄Ž┬╩®å╬┬Nå╬░║╬Õ▓╚ČĘ¢ĒŻ¼²ł°P║═Łt▓╩«ŗĪŻ├„ķgĄ─Ū░║¾ķ▄ķ_ķTŻ¼┤╬ķgĪó╔ęķgČ╝╩ŪÖæē”ĪóÖæ┤░Ż¼ķT┤░▓╔ė├ļpĮ╗╦─ŚĄ┴Ō╗©śå╔╚╩ĮĪŻ├„ķg╩ęā╚(n©©i)æęÆņų°Ū¼┬ĪĄ█ė∙Ņ}Ī░┘ØĄ┬īmķØĪ▒žęŻ¼╠ņ╗©×ķČ■²łæ“ųķłD░ĖŻ¼ā╚(n©©i)ķ▄╩Ū²ł°P║═Łt▓╩«ŗĪŻ╩ęā╚(n©©i)▓╔ė├ĘĮ┤u▄¼ĄžĪŻĄŅŪ░ėąę╗ū∙īÆÅVĄ─į┬┼_(t©ói)ĪŻŠ░╚╩īmš²ĄŅŪ░¢|╬„ā╔é╚(c©©)ėą┼õĄŅĖ„╚²ķgŻ¼├„ķgķ_ķTŻ¼³S┴┴¦═▀ė▓╔ĮĒöŻ¼ķ▄Ž┬└Lėąą²ūė▓╩«ŗŻ¼┼õĄŅĄ──ŽĪó▒▒Ė„ėąČ·Ę┐ĪŻ║¾į║š²ĄŅ╬ÕķgŻ¼├„ķgķ_ķTŻ¼³SĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

172Īó│ąŪ¼īm

ĪĪĪĪ│ąŪ¼īmŻ¼ā╚(n©©i)═ó¢|┴∙īmų«ę╗Ż¼├„ė└śĘ╩«░╦─ĻŻ©1420─ĻŻ®Į©│╔Ż¼│§į╗ė└īÄīmŻ¼│ńĄØ╬Õ─ĻŻ©1632─ĻŻ®░╦į┬Ė³├¹│ąŪ¼īmĪŻĒśų╬╩«Č■─ĻŻ©1655─ĻŻ®ųžą▐Ż¼Ą└╣Ō╩«Č■─ĻŻ©1832─ĻŻ®┬įėąą▐▌▌ĪŻīm×ķā╔▀M(j©¼n)į║Ż¼š²ķT─ŽŽ“Ż¼├¹│ąŪ¼ķTĪŻŪ░į║š²ĄŅ╝┤│ąŪ¼īmŻ¼├µķ¤5ķgŻ¼³S┴┴¦═▀ą¬╔Į╩ĮĒöŻ¼ķ▄ĮŪ░▓Ę┼ū▀½F5éĆ(g©©)Ż¼ķ▄Ž┬╩®ęįå╬┬Nå╬░║╬Õ▓╚ČĘ¢ĒŻ¼ā╚(n©©i)═Ōķ▄’Ś²ł°P║═Łt▓╩«ŗĪŻ├„ķgķ_ķTŻ¼┤╬Īó╔ęķgÖæē”ĪóÖæ┤░Ż¼ļpĮ╗╦─ŚĄ┴Ō╗©śå╔╚ķTĪó┤░ĪŻ╩ęā╚(n©©i)ĘĮ┤u▄¼ĄžŻ¼╠ņ╗©▓╩└Lļp°PŻ¼š²ķgā╚(n©©i)æęŪ¼┬Ī╗╩Ą█ė∙Ņ}Ī░Ą┬│╔╚ßĒśĪ▒žęĪŻĄŅŪ░×ķīÆ│©Ą─į┬┼_(t©ói)ĪŻ¢|╬„ėą┼õĄŅĖ„3ķgŻ¼├„ķgķ_ķTŻ¼³S┴┴¦═▀ė▓╔Į╩ĮĒöŻ¼ķ▄Ž┬’Śą²ūė▓╩«ŗŻ¼│ńĄØŲ▀─ĻŻ©1634─ĻŻ®░▓žęė┌¢|╬„┼õĄŅį╗žæĒś²SĪó├„Ą┬╠├ĪŻ║¾į║š²ĄŅ5ķgŻ¼├„ķgķ_ķTŻ¼³S┴┴¦═▀ė▓╔Į╩ĮĒöŻ¼ķ▄Ž┬╩®ęįČĘ¢ĒŻ¼’Ś²ł°P║═Łt▓╩«ŗĪŻā╔é╚(c©©)Į©ėąČ·Ę┐ĪŻ¢|╬„ėą┼õĄŅĖ„3ķgŻ¼Š∙×ķ├„ķgķ_ķTŻ¼³S┴┴¦═▀ė▓╔Į╩ĮĒöĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

173ĪóŠ░Ļ¢īm

ĪĪĪĪŠ░Ļ¢īmŻ¼×ķā╚(n©©i)═ó¢|┴∙īmų«ę╗Ż¼╬╗ė┌ńŖ┤Ōīmų«¢|Īóė└║═īmų«▒▒ĪŻ├„ė└śĘ╩«░╦─ĻŻ©1420─ĻŻ®Į©│╔Ż¼│§├¹ķLĻ¢īmŻ¼╝╬ŠĖ╩«╦──ĻŻ©1535─ĻŻ®Ė³├¹Š░Ļ¢īmĪŻŪÕčž├„┼fŻ¼ė┌┐Ą╬§Č■╩«╬Õ─ĻŻ©1686─ĻŻ®ųžą▐ĪŻ├„┤·×ķŗÕÕ·╦∙ŠėŻ¼├„╔±ū┌╗╩Ą█Ą─╠½ūėųņ│Ż┬ÕĄ──ĖėHąóŠĖ╗╩║¾ŠėūĪĮ³30─ĻĄ─└õīmĪŻŪÕ│»┐Ą╬§Č■╩«╬Õ─ĻŻ©1686─ĻŻ®ųžą▐║¾Ė─ū„╩š┘AłDĢ°ų«╦∙ĪŻ¼F(xi©żn)į┌Ż¼│Ż─Ļį┌┤╦▀M(j©¼n)ąą╣╩īm▓ž¼m¼śŲ„╬─╬’Ą─š╣╩ŠĪŻīm×ķČ■▀M(j©¼n)į║Ż¼š²ķT─ŽŽ“Ż¼├¹Š░Ļ¢ķTŻ¼Ū░į║š²ĄŅ╝┤Š░Ļ¢īmŻ¼├µķ¤3ķgŻ¼³S┴┴¦═▀ÅTĄŅĒöŻ¼┼c¢|┴∙īmųąŲõ╦³╬ÕīmĄ─╬▌Ēöą╬╩Į▓╗═¼ĪŻķ▄ĮŪ░▓Ę┼ū▀½F5éĆ(g©©)Ż¼ķ▄Ž┬╩®ęįČĘ¢ĒŻ¼└L²ł║═Łt▓╩«ŗĪŻ├„ķgķ_ķTŻ¼┤╬ķg×ķ▓Ż┴¦┤░ĪŻ├„ķg╩ęā╚(n©©i)æęŪ¼┬Īė∙Ņ}Ī░╚ß╝╬├CŠ┤Ī▒žęĪŻ╠ņ╗©×ķļp·QłD░ĖŻ¼ā╚(n©©i)ķ▄’Śęįą²ūė▓╩«ŗŻ¼╩ęā╚(n©©i)ĘĮ┤u▄¼ĄžŻ¼ĄŅŪ░×ķį┬┼_(t©ói)ĪŻ¢|╬„ėą┼õĄŅĖ„3ķgŻ¼├„ķgķ_ķTŻ¼³S┴┴¦═▀ė▓╔Į╩ĮĒöŻ¼ķ▄Ž┬’Śą²ūė▓╩«ŗĪŻ║¾į║š²ĄŅ×ķė∙Ģ°Ę┐Ż¼ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

174Īóčėņ¹īm

ĪĪĪĪčėņ¹īm×ķā╚(n©©i)═ó¢|┴∙īmų«ę╗Ż¼╬╗ė┌¢|Č■ķLĮų¢|é╚(c©©)Ż¼Į©ė┌├„ė└śĘ╩«░╦─ĻŻ©1420─ĻŻ®Ż¼│§├¹ķLē█īmŻ¼╝╬ŠĖ╩«╦──ĻŻ©1535─ĻŻ®Ė─ĘQčėņ„īmĪŻŪÕ┤·Ė─├¹×ķčėņ¹īmŻ¼┐Ą╬§Č■╩«╬Õ─ĻŻ©1686─ĻŻ®ųžą▐ĪŻ├„ŪÕā╔│»Š∙×ķÕ·ŗÕ╦∙ŠėŻ¼ŪÕĄ└╣ŌĄ█ų«╠±ŗÕĪó│╔┘F╚╦į°į┌┤╦ŠėūĪĪŻčėņ¹īmŻ©įŁŻ®┼cŲõ╦³╬ÕīmĖ±ŠųŽÓ═¼Ż¼×ķŪ░║¾ā╔▀M(j©¼n)į║Ż¼Ū░į║š²ĄŅ5ķgŻ¼³S┴┴¦═▀ą¬╔ĮĒöŻ¼╩ęā╚(n©©i)æęŪ¼┬Ī╗╩Ą█ė∙╣Pžęį╗Ī░╔„┘Ø╗šę¶Ī▒Ż¼¢|▒┌æęŪ¼┬ĪĪČ╩źųŲ▓▄║¾ųž▐r(n©«ng)┘ØĪĘŻ¼╬„▒┌æęĪČ▓▄║¾ųž▐r(n©«ng)łDĪĘĪŻĄŅŪ░ėą¢|╬„┼õĄŅĖ„3ķgŻ¼║¾į║š²ĄŅ5ķgŻ¼ęÓėą¢|╬„┼õĄŅĖ„3ķgŻ¼Š∙×ķ³S┴┴¦═▀ė▓╔ĮĒöĪŻĄ└╣ŌČ■╩«╬Õ─ĻŻ©1845─ĻŻ®čėņ¹īmŲ╗Ż¼¤²Ü¦š²ĄŅĪó║¾ĄŅ╝░¢|╬„┼õĄŅĄ╚Į©ų■╣▓25ķgŻ¼āHėÓīmķTĪŻ═¼ų╬╩«ę╗─ĻŻ©1872─ĻŻ®į°╠ßūhÅ═(f©┤)Į©Ż¼Ą½╬┤─▄īŹ(sh©¬)¼F(xi©żn)ĪŻą¹Įy(t©»ng)į¬─ĻŻ©1909─ĻŻ®į┌čėņ¹īmįŁųĘ┼d╣żą▐Į©ę╗ū∙3īė╬„č¾╩ĮĮ©ų■--╦«ĄŅĪŻ╦«ĄŅ╦─ų▄┐Ż│žŻ¼ę²ė±╚¬╔Į╦«Łh(hu©ón)ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

175ĪóĘŅŽ╚ĄŅ

ĪĪĪĪĘŅŽ╚ĄŅŻ¼╬╗ė┌ūŽĮ¹│Ūā╚(n©©i)═ó¢|é╚(c©©)Ż¼×ķ├„ŪÕ╗╩╩ę╝└ņļūµŽ╚Ą─╝ęÅRŻ¼╩╝Į©ė┌├„│§ĪŻŪÕčž├„ųŲŻ¼ė┌ŪÕĒśų╬╩«╦──ĻŻ©1657─ĻŻ®ųžĮ©Ż¼║¾ėųČÓ┤╬ą▐┐śĪŻĘŅŽ╚ĄŅ×ķĮ©┴óį┌░ū╔½ĒÜÅøū∙╔ŽĄ─╣żūųą╬Į©ų■Ż¼╦─ų▄×ķĖ▀į½ĪŻŪ░×ķš²ĄŅŻ¼║¾×ķīŗĄŅĪŻŪ░ĄŅ├µķ¤9ķgŻ¼▀M(j©¼n)╔Ņ4ķgŻ¼Į©ų■├µĘe1225ŲĮĘĮ├ūŻ¼³S╔½┴┴¦═▀ųžķ▄ÅTĄŅĒöŻ¼ķ▄Ž┬▓╩└LĮŠĆ┤¾³c(di©Żn)Įą²ūė▓╩«ŗĪŻŪ░ķ▄ųą5ķgķ_ķTŻ¼×ķ╚²Į╗┴∙ŚĄ┴Ō╗©Ė¶╔╚ķTŻ¼║¾ķ▄ųą5ķgĮė┤®╠├Ż¼ėÓĮį×ķÖæ┤░ĪŻĄŅā╚(n©©i)įO(sh©©)ėą┴ą╩ź┴ą║¾²ł°P╔±īÜū∙Īó╗eČ╣░ĖĪóŽŃ▓»░ĖĪóūŻ░ĖĪóū░ĖĄ╚ĪŻ║¾ĄŅ├µķ¤9ķgŻ¼▀M(j©¼n)╔Ņ2ķgŻ¼Į©ų■├µĘe755ŲĮĘĮ├ūĪŻ³S╔½┴┴¦═▀å╬ķ▄ÅTĄŅĒöŻ¼═Ōķ▄▓╩«ŗęÓ×ķĮŠĆ┤¾³c(di©Żn)Įą²ūė▓╩«ŗĪŻŪ░ķ▄ųą5ķgĮė┤®╠├Ż¼ėÓ×ķÖæ┤░ĪŻĄŅā╚(n©©i)├┐ķgę└║¾ķ▄Ęų×ķŠ┼╩ęŻ¼╣®┴ą╩ź┴ą║¾╔±┼ŲŻ¼×ķĪ░═¼ĄŅ«É╩ęĪ▒ęÄ(gu©®)ųŲŻ¼Ė„įO(sh©©)╔±²ÉĪóīÜ┤▓ĪóīÜę╬ĪóŚ“ŚÓŻ¼Ū░įO(sh©©)╣®░ĖĪó¤¶ķčĪŻŪ░║¾ĄŅų«ķgęį┤®╠├ŽÓ┬ō(li©ón)Ż¼ą╬│╔ā╚(n©©i)▓┐═©Ą└ĪŻ╩ęā╚(n©©i)ĮįęįĮ┤uĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

176ĪóįĪĄ┬╠├

ĪĪĪĪį┌═Ō│»╬„┬Ę╬õėóĄŅĮ©ų■╚║Ą─╬„▒▒ŲĮ┼_(t©ói)╔ŽŻ¼ėąę╗ū∙äeŠ▀’L(f©źng)Ė±Ą─═┴Č·Ųõ╩ĮĪ░įĶ╠├ūėĪ▒▀z█EŻ¼ĘQįĪĄ┬╠├ĪŻŲõ├¹į┤ūįĪČČYėøĪĘųąĪ░įĪĄ┬įĶ╔ĒĪ▒ų«šZŻ¼╩ŪŪÕ┤·į~│╝ąŻĢ°Ą─ųĄĘ┐Ż¼īŻ╦Š┐»┐╠ĪóčbõĻĢ°╝«Ą╚╩┬ę╦ĪŻįĪĄ┬╠├ū°▒▒├µ─ŽŻ¼├µķ¤3ķgŻ¼³S┴┴¦═▀ŠĒ┼’ą¬╔ĮĒöĪŻ╠├║¾Ų½╬„ėą▒▒Ę┐Ż¼├µķ¤2ķgŻ¼³S┴┴¦═▀ŠĒ┼’ė▓╔ĮĒöĪŻ¢|┤╬ķg║¾ķ▄▒┘ķTŻ¼ėą═©Ą└ęį═©║¾╩ęŻ¼Ū·š█╚ńŪ·│▀ĪŻ║¾╩ęŲĮ├µ│╩ĘĮą╬Ż¼╔ŽĖ▓±ĘĒöĪŻ╩ęā╚(n©©i)╦─▒┌ų┴ĒöĮį┘N╦ž░ū┴┴¦├µ┤uŻ¼Ēö▓┐ķ_┤░Ż¼║¾ē”ų■ėąĶFųŲ▒┌Āt╣®¤²╦«ų«ė├Ż¼╩ę═ŌėąÕü┼_(t©ói)Ż¼╬╗ė┌įĪĄ┬╠├╬„▒▒ĪŻ╬õėóĄŅĮ©ų■╚║╬„ē”═ŌĄ─ūŅ▒▒Č╦Ż¼ėąŠ«═ż1ū∙Īó╦─ĮŪöĆ╝ŌŻ¼ĒöĖ▓³S┴┴¦═▀Ż¼Š«┐┌ų■į┌╩»Ų÷Ą─╦─ĘĮŲĮ┼_(t©ói)╔ŽĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

177Īó╬─£Yķw

ĪĪĪĪ╬─£YķwŻ¼ŪÕīm▓žĢ°śŪŻ¼Ū¼┬Ī╦─╩«ę╗─ĻŻ©1776─ĻŻ®Į©│╔ĪŻŪ¼┬Ī╚²╩«░╦─ĻŻ©1773─ĻŻ®╗╩Ą█Ž┬įtķ_įO(sh©©)Ī░╦─Äņ╚½Ģ°^Ī▒Ż¼ŠÄūļĪČ╦─Äņ╚½Ģ°ĪĘĪŻ╚²╩«Š┼─ĻŽ┬įt┼dĮ©▓žĢ°śŪŻ¼├³ė┌╬─╚AĄŅ║¾ęÄ(gu©®)Č╚▀mę╦ĘĮ╬╗Ż¼äō(chu©żng)Į©╬─£YķwŻ¼ė├ė┌īŻ┘AĪČ╦─Äņ╚½Ģ°ĪĘĪŻ╬─£Yķwū∙▒▒├µ─ŽŻ¼ķwųŲĘ┬šŃĮŁīÄ▓©ĘČ╩Ž╠ņę╗ķwśŗ(g©░u)ų├ĪŻ╔Įē”ŪÓ┤uŲ÷ų■ų▒ų┴╬▌ĒöŻ¼║åØŹ╦žč┼Ż¼║┌╔½┴┴¦═▀ĒöŻ¼ŠG╔½┴┴¦═▀╝¶▀ģŻ¼ė„ęŌ║┌╔½ų„╦«Ż¼ęį╦«ē║╗Ż¼ęį▒Ż▓žĢ°śŪĄ─░▓╚½ĪŻķwĄ─Ū░└╚įO(sh©©)╗ž╝yÖ┌ŚUŻ¼ķ▄Ž┬Ą╣Æņķ╣ūėŻ¼╝ėų«ŠG╔½ķ▄ų∙Ż¼ŪÕą┬Éé─┐Ą─╠K╩Į▓╩«ŗŻ¼Ė³Š▀ł@┴ųĮ©ų■’L(f©źng)Ė±ĪŻķwŪ░ĶÅę╗ĘĮ│žŻ¼ę²╦«┴„╚ļŻ¼│ž╔Ž╝▄ę╗╩»ś“Ż¼╩»ś“║═│žūė╦─ų▄Ö┌░ÕČ╝Ą±ėą╦«╔·äė(d©░ng)╬’łD░ĖŻ¼ņ`ąŃŠ½├└ĪŻķw║¾║■╩»ČčŲ÷│╔╔ĮŻ¼ä▌(sh©¼)╚ńŲ┴šŽŻ¼Ųõķgų▓ęį╦╔░žŻ¼ÜvĢr(sh©¬)Č■░┘ėÓ─ĻŻ¼╔nä┼═”░╬Ż¼ė¶ė¶╩[╩[ĪŻķwĄ─¢|é╚(c©©)Į©ėąę╗ū∙▒«═żŻ¼┐°Ēö³S┴┴¦═▀Ż¼įņą═¬Ü(d©▓)╠žĪŻ═żā╚(n©©i)┴ó╩»▒«ę╗═©Ż¼š²├µńØ┐╠ėąŪ¼┬Ī╗╩Ą█ū½īæĄ─ĪČ╬─£YķwĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

178Īó║ļ┴xķw

ĪĪĪĪ║ļ┴xķwŻ¼╬╗ė┌╠½║═ĄŅŪ░ÅVł÷(ch©Żng)╬„é╚(c©©)Ż¼┼c¾w╚╩ķwŽÓī”(du©¼)Č°┴óĪŻ╩╝Į©ė┌├„ė└śĘ╩«░╦─ĻŻ©1420─ĻŻ®Ż¼├„│§ĘQ╬õśŪŻ¼ŪÕ│§Ė─ĘQ║ļ┴xķwĪŻŪÕ┤·×ķā╚(n©©i)äš(w©┤)Ė«ŃyÄņŻ¼╩š┤µĮĪóŃyĪóųŲÕXĪóųķīÜĪóė±Ų„ĪóĮŃyŲ„├¾Ą╚Ż╗╗╩Ą█╗╩║¾¾█čń╦∙ė├ĮŃyŲ„├¾ė╔ŃyÄņŅA(y©┤)éõŻ¼ė├«ģ╚įĮ╗įōÄņ╩š┤µĪŻ║ļ┴xķw┼c¾w╚╩ķwū„×ķ╠½║═ĄŅĄ─┼ŃęrĮ©ų■ū¾ėęī”(du©¼)ĘQŻ¼Į©ų■ą╬╩Į═Ļ╚½ŽÓ═¼Ż¼Ū¼┬ĪĢr(sh©¬)¾w╚╩ķw▒╗╗¤²Ü¦Ż¼╩ŪĘ┬šš║ļ┴xķwųžĮ©Ą─ĪŻė╔ė┌Č■ķw╩Ū╠½║═ĄŅĄ─ā╔ĹŻ¼į┌ą╬ųŲ╔Ž╝╚ę¬ėąų„ėąÅ─Ż¼ėų▓╗─▄ŽÓ▓Ņ╠½┤¾Ż¼ė░Ēæ║═ųCŻ¼ę“┤╦Į©│╔śŪķwą╬╩ĮŻ¼ā╔īėų«ķgįO(sh©©)č³ķ▄Ż¼│÷ŲĮū∙Ż¼╬▌Ēö×ķå╬ķ▄ÅTĄŅĒöŻ¼┤╦ĘNū÷Ę©╩╣ŲõĖ▀Č╚▀_(d©ó)ĄĮ23.8├ūŻ¼ŽÓ«ö(d©Īng)ė┌╠½║═ĄŅĖ▀Č╚Ą─10Ęųų«7Ż¼ėųĖ▀ė┌┼cŲõŽÓÓÅĄ─ÅTĘ┐Ż¼╝╚▓╗ėŌįĮĮ©ų■Ą╚╝ē(j©¬)ų«ųŲŻ¼ę▓¤oā╔Ĺ├ņąĪų«ĖąŻ¼═¼Ģr(sh©¬)ėųĖ─ūā┴╦Į©ų■┐šķgĄ─┤¶░ÕĪŻČ■ķw┼cų„¾wĮ©ų■┼õ║Žģf(xi©”)š{(di©żo)Ż¼╩╣š¹ĮMĮ©ų■ė·’@ÜŌä▌(sh©¼)╗ų║ĻĪŻŪÕ│»Įy(t©»ng)ų╬š▀Ż¼╩Ūšž╩╝ė┌¢|▒▒Ąžģ^(q©▒)Ą─╔┘öĄ(sh©┤)├±ūÕĪ¬ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

179Īó¾w╚╩ķw

ĪĪĪĪ¾w╚╩ķwŻ¼╬╗ė┌╠½║═ĄŅŪ░ÅVł÷(ch©Żng)ā╚(n©©i)¢|é╚(c©©)Ż¼╩╝Į©ė┌├„ė└śĘ╩«░╦─ĻŻ©1420─ĻŻ®Ż¼├„│§ĘQ╬─śŪŻ¼ŪÕ│§Ė─ĘQ¾w╚╩ķwŻ¼Ū¼┬Ī╦─╩«░╦─ĻŻ©1783─ĻŻ®┴∙į┬ܦė┌╗Ż¼«ö(d©Īng)─ĻųžĮ©ĪŻ┐Ą╬§╗╩Ą█į°Įø(j©®ng)į┌¾w╚╩ķw┼eąą▓®īW(xu©”)°Öį~┐Ų┐╝įćŻ¼šąöł├¹╩┐┘t▓┼ĪŻŪ¼┬Ī│»ęį║¾Ż¼▀@└’Š═ū÷┴╦ā╚(n©©i)äš(w©┤)Ė«Ą─ŠäÄņĪŻ¾w╚╩ķwĖ▀25├ūŻ¼ū∙┬õė┌│ń╗∙ų«╔ŽŻ¼╔ŽŽ┬ā╔īėŻ¼³S╔½┴┴¦═▀ÅTĄŅĒöĪŻŽ┬īė├µķ¤9ķgŻ¼▀M(j©¼n)╔Ņ3ķgŻ¼├„ķg×ķļp╔╚░ÕķTŻ¼ū¾ėęĖ„3ķg░▓čbę╗┤a╚²╝²╩Įų▒Ö¶┤░Ż¼ā╔╔ęķgĪó╔Įē”╝░║¾ķ▄ė├┤uē”ĘŌūo(h©┤)ĪŻķ▄Ž┬╩®ęįå╬░║╚²▓╚ČĘ¢ĒĪŻę╗īė╬▌ķ▄╔Ž╦─ų▄╩ŪŲĮū∙Ż¼ŲĮū∙ų▄ć·└╚čbėą24Ė∙ĘĮą╬Ūµķ▄ų∙Ż¼ė├ęįų¦│ąĒöīė╬▌ķ▄Ż¼ų∙ķgįO(sh©©)īżš╚Ö┌ŚU▀BĮėŻ¼šŠį┌ŲĮū∙╔Ž┐╔æ{Ö┌▀h(yu©Żn)╠„ĪŻ╔ŽīėśŪ7ķgŻ¼╦─├µ│÷└╚Ż¼Ū░ķ▄čbą▐ą▒Ė±Ö¶╗©śå╔╚28╔╚Ż¼╔ęķg┼c╔Įē”╝░║¾ķ▄ē”ė├─Š░Õū÷ĘŌūo(h©┤)ē”Ż¼£p╔┘┴╦Ž┬īėĄ─│ąųž┴”ĪŻķ▄Ž┬×ķųž░║╬Õ▓╚ČĘ¢ĒŻ¼░▓Ę┼╝╣½F7éĆ(g©©)ĪŻ╝ęė„æ¶ĢįĄ─įūŽÓĪ░äó┴_Õüā║Ī▒äó▄ŁŻ¼ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

180Īóē█░▓īm

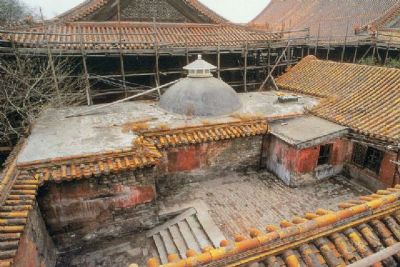

ĪĪĪĪē█░▓īm╬╗ė┌ā╚(n©©i)═ó═Ō╬„┬Ęē█┐Ąīmęį▒▒Ż¼ėó╚AĄŅęį─ŽĪŻ╩╝Į©ė┌├„┤·Ż¼│§├¹Ž╠╬§īmŻ¼╝╬ŠĖ╦──ĻŻ©1525─ĻŻ®Ė─ĘQŽ╠░▓īmĪŻŪÕ│§čž├„ųŲŻ¼ė║š²─Ļķgį┌┤╦┼d▐kŽ╠░▓īm╣┘īW(xu©”)Ż¼Ū¼┬Ī╩«┴∙─ĻŻ©1751─ĻŻ®Ž╠░▓īm╣┘īW(xu©”)ęŲ│÷ĪŻ═¼─ĻŻ¼Ū¼┬Ī╗╩Ą█×ķæc┘R╗╩╠½║¾┴∙╩«ē█šQŻ¼īó┤╦īmą▐▌▌ę╗ą┬║¾Ė─ĘQē█░▓īmĪŻŪ¼┬ĪČ■╩«╬Õ─ĻŻ©1760─ĻŻ®Ż¼×ķ╗╩╠½║¾Ų▀╩«╩źē█æcĄõŻ¼į┌į║ųą╠ĒĮ©ę╗ū∙3īė┤¾æ“┼_(t©ói)ĪŻ╝╬æc╦──ĻŻ©1799─ĻŻ®īóæ“┼_(t©ói)▓│²Ż¼░ńæ“śŪĖ─Į©×ķ┤║ņ¹ĄŅ║¾ŠĒĄŅĪŻē█░▓īm─Ž▒▒ķL107mŻ¼¢|╬„īÆ78mŻ¼┐éš╝Ąž├µĘe8400®OŻ¼Ū░║¾Ęų×ķ╚²▀M(j©¼n)į║┬õŻ¼¢|╬„Ė„ėą┐ńį║ĪŻš²ķTē█░▓ķT×ķļSē”┴┴¦ķT3ū∙Ż¼«ö(d©Īng)ųąķTā╚(n©©i)įO(sh©©)╦─╔╚─ŠŲ┴ķTšš▒┌1ū∙Ż¼╔ŽĖ▓³S┴┴¦═▀ĒöĪŻĄ┌ę╗▀M(j©¼n)į║š²ĄŅ×ķ┤║ņ¹ĄŅŻ¼┼fĮ©ų■║╬Ģr(sh©¬)▒╗ܦ▓╗įöŻ¼¼F(xi©żn)ėąĮ©ų■×ķ1989─ĻųžĮ©ĪŻ┤╦ĄŅ─ŽŽ“Ż¼├µķ¤5ķgŻ¼³S┴┴¦═▀å╬ķ▄ą¬╔ĮĒöŻ¼├„ķgķ_ķTŻ¼ŲõėÓ×ķÖæ┤░ĪŻĄŅū¾ėę▒┘┤®╠├ķTŻ¼┼cĄ┌Č■▀M(j©¼n)ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]