忻州市旅游景點介紹

山西省 五臺縣 代縣 原平市 忻府區 繁峙縣 寧武縣 定襄縣 神池縣 五寨縣 河曲縣 岢嵐縣 偏關縣 靜樂縣 保德縣 忻州市文物古跡 忻州市紅色旅游 忻州市名人故居 4A景區 忻州市十大景點 全部 忻州市特產 忻州市美食 忻州市地名網 忻州市名人 [移動版]

341、元明樓

元明樓,位于代縣棗林鎮鹿蹄澗村東。創建年代不詳,現存為清代風格。坐北向南,占地面積199平方米。三層重檐樓閣式建筑,高約14米。轉砌臺基,基寬21.5米、深9.9米、高0.55米。底層磚砌,中設券洞,南北貫通。面寬三間,進深四椽,重檐懸山頂,五檁前后廊式構架。底層前檐明間施四扇六抹格扇門,二、三層前后檐明、次間施有四扇六抹格扇門。二層東西兩側建有鐘樓、鼓樓。樓前設有旗桿1對。1984年,代縣人民政府公布為縣級文物保護單位。。(內容摘自(《忻州文物薈萃》)鹿蹄澗村位于忻州市代縣縣城城東18公里,08公路路北屬棗林鎮,原名聯莊。地處平川,耕地3271畝,人口978人,多為楊家后裔。楊業開始,至今已延綿51代。現在仍保持武術傳統,喜練武藝,此地盛產水果。元朝初年,楊業的十三世孫楊友和他的弟弟楊山,……[詳細]

342、張家堡觀音寺

張家堡觀音寺,又稱龍王廟,位于代縣新高鄉張家堡村北。創建年代不詳。據寺內碑載,清光緒三十年(1904)重修。坐北向南,占地面積1022平方米。一進院落布局,中軸線上建有戲臺和龍王殿,兩側為財神殿和老爺殿,為清代遺構,余皆為新建。龍王殿石砌臺基,基寬8.7米、深7.3米、高0.25米。面寬三間,進深五椽,單檐懸山頂,六檁前廊式構架,前檐明、次間施四扇六抹格扇門,殿內兩山及后墻施有彩繪壁畫34.2平方米。寺內現存清重修碑2通。2002年,代縣人民政府公布為縣級文物保護單位。(內容摘自(《忻州文物薈萃》)……[詳細]

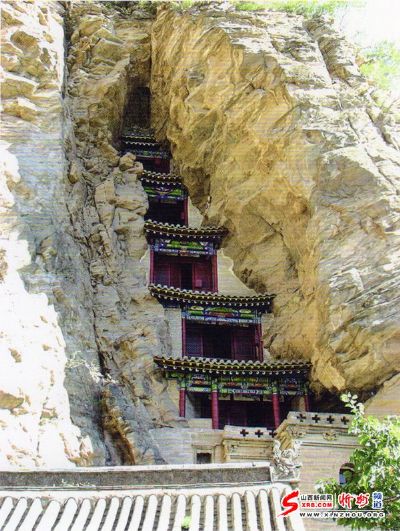

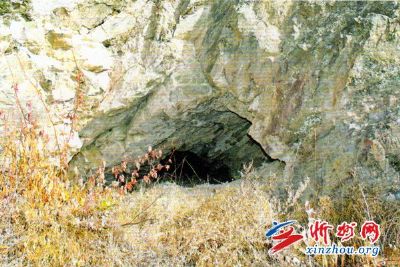

343、趙杲觀 AAA

趙杲觀,位于代縣新高鄉洪寺村北約3000米的天臺山溝。相傳春秋末,趙襄子滅代,代君夫人自殺,其余姬妾由丞相趙杲引護外逃,隱居天臺山,后人紀念其功德,建祠祀奉,稱此為趙杲觀。據觀內碑載,創建于北魏,明成化年間(1465—1487)、萬歷年間(1573—1620)曾予重修,清康熙年間(1662—1722)增修。觀分南北兩洞,占地面積2220平方米。現存北洞正殿為明代遺構,余皆為清代建筑。南洞名“自在庵”,內為天然石洞,外壁設木構窟檐。北洞依山勢而建,共有三進院落,院落朝向各不相同。第三進院落坐北向南,中軸線上建有韋馱殿和正殿,兩側為東西配殿、耳殿和朝元洞。正殿石砌臺基,基寬9米、深6.9米、高0.65米。面寬三間,進深四椽,單檐硬山頂,五檁前廊式構架,前檐明、次間施有四扇六抹格扇門。觀外北洞北及……[詳細]

344、趙武靈王祠

趙武靈王祠,又稱鳳靈寺,位于代縣新高鄉趙村村南。創建年代不詳。據祠內碑載,明萬歷十四年(1586)重修。坐北向南,占地面積1237平方米。一進院落布局,中軸線上建有照壁、戲臺和正殿。正殿為明代遺構,余皆為清代建筑。正殿磚砌臺基,基寬12.5米、深10.6米、高0.37米。面寬三間,進深五椽,單檐懸山頂,六檁前廊式構架,前檐斗栱三踩單昂,明間平身科一攢,出45度斜栱,次間平身科二攢,后檐斗栱為一斗二升交麻葉,前檐明、次間施四扇六抹格扇門。殿內兩山及后墻施有彩繪壁畫51.24平方米。祠內現存明重修碑1通。1981年,代縣人民政府公布為縣級文物保護單位。(內容摘自(《忻州文物薈萃》)……[詳細]

345、正下社財神廟

正下社財神廟,位于代縣峨口鎮正下社村中。創建年代不詳,據財神殿題記載,清光緒三十二年(1906)重修,現存為清代遺構。 坐北向南,占地面積785平方米。一進院落布局,中軸線上有戲臺、財神殿,東西兩側為耳殿。財神殿石砌臺基,基寬9.2米、深7.2米、高0.45米。面寬三間,進深四椽,單檐硬山頂,五檁前廊式構架,前檐明、次間施四扇六抹格扇門。(內容摘自(《忻州文物薈萃》)……[詳細]

346、證空寺

證空寺,位于代縣峨口鎮下高陵村北。創建年代不詳。據大殿題記載,明弘治十六年(1503)重修,清乾隆三十一年(1766)、嘉慶七年(1802)修葺。坐北向南,占地面積1142平方米。一進院落布局,中軸線上建有過殿、大雄寶殿,兩側為東西配殿。現存過殿和大雄寶殿為明代遺構,余皆為清代建筑。大雄寶殿石砌臺基,基寬12.6米、深11.85米、高0.1米。面寬三間,進深六椽,單檐懸山頂,七檁無廊式構架,前檐斗栱三踩單昂,明間平身科一攢,出45度斜栱,次間平身科二攢,前檐明、次間施六扇六抹格扇門。寺內現存清維修及功德碑2通。1984年,代縣人民政府公布為縣級文物保護單位。(內容摘自(《忻州文物薈萃》)……[詳細]

347、周流關帝廟

周流關帝廟,位于代縣新高鄉周流村中。創建年代不詳,現存為清代風格。坐北向南,占地面積86平方米。一進院落布局,中軸線上建正殿,石砌臺基,基寬7米、深5.8米、高0.15米。面寬三間,進深三椽,單檐硬山頂,四檁無廊式構架,前檐明、次間裝修改為板門。1996年,代縣人民政府公布為縣級文物保護單位。(內容摘自(《忻州文物薈萃》)……[詳細]

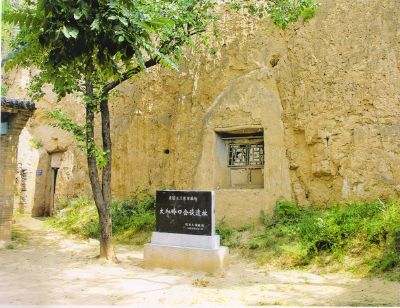

348、第二戰區司令長官總部舊址

第二戰區司令長官總部舊址,位于代縣雁門關鄉太和嶺口村東。1937年,侵華日軍進入山西前夕,閻錫山在該村設第二戰區司令官行營總部。9月上旬,周恩來在此與閻錫山談判八路軍入晉后的活動地域、指揮關系、補充兵員、武器裝備和動員群眾等問題;并商定成立第二戰區民族革命戰爭戰地總動員委員會,扭轉了山西局勢。舊址坐北向南,占地面積534平方米。一進院落布局,現存木結構正房三間及西耳房兩間,土窯洞兩孔。內設陳列。2002年,代縣人民政府公布為縣級文物保護單位。2005年代縣人民政府立紀念碑1通。(內容摘自(《忻州文物薈萃》)……[詳細]

349、郝慶隆舊居

郝慶隆舊居,位于代縣峨口鎮郝街村中。郝慶隆(1891-1938),代縣峨口鎮郝街村人,曾任國民革命軍陸軍第二十四團團長,1938年在對日作戰中陣亡。舊居坐北向南,占地面積546平方米。一進院落布局,中軸線上建有南房、正房,兩側為門樓和東西配房。正房石砌臺基,基寬16.5米、深6.65米、高0.5米。面寬三間,進深五椽,單檐硬山頂,六檁前廊式構架,裝修已改。(內容摘自(《忻州文物薈萃》)……[詳細]

350、代縣毛澤東路居

毛澤東路居,位于代縣上館鎮東北街村東大街北側縣政府后院。1948年4月6日,毛澤東、周恩來和任弼時等率中央機關由陜北赴河北西柏坡時途徑住宿。路居坐北向南,一進院落布局,占地面積654平方米。現存正房6間,西廂房7間,均為硬山頂木結構建筑。現室內陳設有毛澤東當年使用過的物品。2007年,忻州市人民政府公布為市級文物保護單位。(內容摘自(《忻州文物薈萃》)……[詳細]

351、雁門關伏擊戰遺址

雁門關伏擊戰遺址,位于代縣雁門關鄉太和嶺村西北約5000米的石墻溝南。1937年10月18日,八路軍120師358旅716團團長賀炳炎、政委廖漢生率部在雁門關以南的石墻溝至城上之間伏擊日軍,斃敵200余人,燒毀汽車數十輛,一度切斷了日軍的交通命脈,有力地配合了忻口戰役。遺址南北長約1000米,東西寬約200米,分布面積約20萬平方米。2005年代縣人民政府立紀念碑1通。(內容摘自(《忻州文物薈萃》)……[詳細]

352、棗林鎮供銷合作社舊址

棗林鎮供銷合作社舊址,位于代縣棗林鎮棗林西村村中。1956年,在完成社會主義改造,實行公社合營后興建。舊址坐北向南,占地面積156平方米。磚木結構,單坡硬山頂。正面為仿蘇式建筑風格,正中額題“棗林鎮供銷合作社”幾個大字。時代特征鮮明。(內容摘自(《忻州文物薈萃》)……[詳細]

353、周玳官邸

周玳官邸,位于代縣上館鎮東南街村周家巷11號。據《代縣志》載,周玳(1887-1972),字子梁,代縣馬站村人。清光緒三十年(1904)考入太原陸軍小學,清光緒三十四年(1908)被保送到北京清河鎮陸軍第一中學,清宣統三年(1911),回太原與山西新軍86標標統閻錫山商議起義。1927年任閻錫山部炮兵司令,1928 年任晉軍總參議,1949年在北平投誠,1952年任林業部專員,1956年任山西省政協委員,1972年病故。官邸建于1930年。坐北向南,占地面積3996平方米。二進院落布局,中軸線上建有南房、過廳和正房(二層為藏書樓),兩側為門樓、東西配房及耳房,均為硬山頂磚木結構。院西設花園,建六角亭1座。2007年,忻州市人民政府公布為市級文物保護單位。(內容摘自(《忻州文物薈萃》)……[詳細]

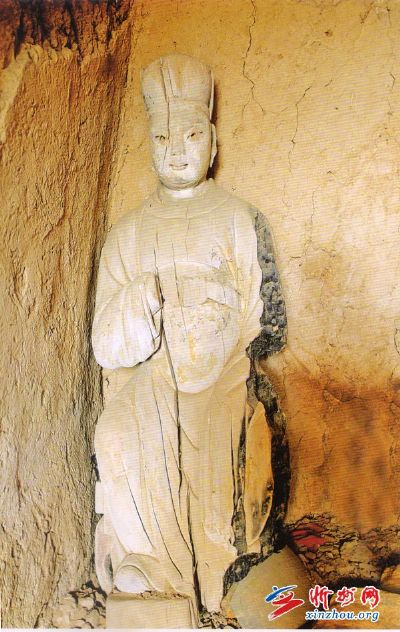

354、殿頭文殊寺遺址

殿頭文殊寺遺址,位于五臺縣陽白鄉殿頭村北側。文殊寺始創年代不詳,明朝重建,毀于二十世紀五十年代。寺內佛像部分被居士保存,后居士又搬出放在文殊殿遺址上的一個廢舊土窯內。現存有木雕像5尊,文殊袒胸,身披瓔珞,兩手作印,左手殘,結鉀跌端坐于仰蓮之上,殘高0.8米。木雕侍從像5尊。1號像頭戴管帽,圓形領,身穿圓領長袍,雙腿下垂端坐,右手殘,殘高0.9米,2號像身穿高領長袍,兩腿垂下,雙手抄袖交于腹部,頭已殘,殘高0.8米。3號像同2號像,亦是身穿高領長袍,兩腿垂下,雙手抄袖交于腹部,頭已殘,殘高0.8米。4號像僅顯頭部輪廓,余皆殘,一只眼圓睜,殘高0.8米。5號像頭殘,侍立,身穿高領長袍,余殘,殘高0.70米。另外有另個泥塑頭像,不詳。遺址處存有石碑1通,上題“重修文殊寺記,大明正德十三年戊寅年(1……[詳細]

355、五臺山墩臺遺址

墩臺遺址,位于五臺縣陽白鄉陽白村西北1000米的墩臺梁、小銀河西岸的二級臺地上。分布面積約25萬平方米。地表采集有泥質籃紋和繩紋灰陶片,屬新石器時代遺存。1987年7月,五臺縣人民政府公布為縣級文物保護單位。(內容摘自(《忻州文物薈萃》)……[詳細]

356、古城城址

古城城址,位于五臺縣臺城鎮古城村東1000米處。平面呈長方形,南北長約1460米,東西寬約1150米,分布面積約19萬平方米。 東、南、北城垣保存較好,西城垣已毀。現存城垣南北420米,東西451米,基寬16米,頂寬3米,殘高7米,墻體夯筑0,夯層厚0.1米。據清光緒九年(1883)《五臺新志》載,此處為漢代濾泗縣城所在地。1987年7月1日,五臺縣人民政府公布為縣級文物保護單位。(內容摘自(《忻州文物薈萃》)……[詳細]

357、郭家寨遺址

郭家寨遺址,位于五臺縣陽白鄉郭家寨村西北約50米、小艮河二級臺地底部。分布面積約3萬平方米。斷崖暴露有文化層,文化層下半部分有水銹,上部土多,下部含砂較多,其中夾雜有較大顆粒,石制品主要為石片、石核,石料主要為石英巖、石英砂巖等,其地質年代為更新世晚期,文化時代為舊石器時代晚期。(內容摘自(《忻州文物薈萃》)……[詳細]

358、花圈遺址

花圈遺址,位于五臺縣東冶鎮北大興一村西約1000米的花圈地、小銀河西岸臺地上。分布面積約6萬平方米。地表采集有泥質灰陶片,其紋飾有繩紋、籃紋和附加堆紋。屬新石器時代龍山文化白燕類型遺存。1987年7月,五臺山人民政府公布為縣級文物保護單位。(內容摘自(《忻州文物薈萃》)……[詳細]