邢臺市旅游景點介紹

河北省 信都區 襄都區 臨城縣 沙河市 內丘縣 平鄉縣 隆堯縣 威縣 南宮市 南和區 任澤區 寧晉縣 廣宗縣 清河縣 臨西縣 柏鄉縣 新河縣 巨鹿縣 邢臺市文物古跡 邢臺市紅色旅游 邢臺市名人故居 4A景區 邢臺市十大景點 邢臺市十大免費景點 全部 邢臺市特產 邢臺市美食 邢臺市地名網 邢臺市名人 [移動版]

221、任縣清涼禪寺

任縣清涼禪寺位于任縣固城鄉后臺南村,距任縣縣城8公里。始建于隋開皇五年(公元585年)。唐武則天和明朝正統、成化、正德、嘉靖年間重修。清康熙初年碑文記載:“清涼寺方圓18畝,房200間,住僧300余人,占樹500余株”,盛況空前。時至清末,僧去寺空。民國初期,寺內改建為臺南小學。1963年一場空前的特大洪水,沖毀了清涼寺的全部遺址,僅留下一株古槐。隋代古槐-清涼寺留存下來的唯一見證,現在臺南小學后墻外。據明嘉靖年間的碑文記載古槐生長于隋開皇元年(公元581年),至今已有1400余歲高齡。樹高約20米,樹圍10余米。樹身枯死部分形成一洞,可容納5人。據原豎立在古槐前的明嘉靖年間碑文載:“先有古槐一株,后建清涼大寺。”《任縣志》載:“清涼寺在縣東臺南,隋開皇五年(585年)建。”可知隋槐至今己l……[詳細]

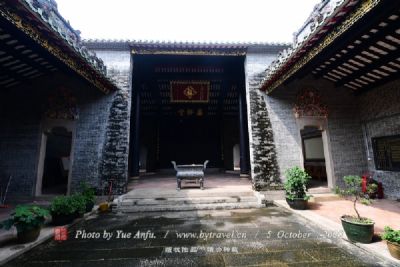

222、沙河封巒寺

封巒寺坐落在沙河市冊井鄉白莊村西,大安山腳下,史稱:山環三匝、水繞兩河、嶺危巒秀、霞駁云蔚的靈巖絕境,是人們自古以來祭祀游覽的好去處。自宋建寺至今,已有千年歷史。不但給我們留下豐厚的文化古跡,如:有古碑十幾通、古蓮池、大殿遺址、“對角三孔橋”、“八步三眼井”、“和尚塔林”、九龍廟、菩薩殿等,而且給我們留下厚重的文化蘊藏。據資料載,大安山下在宋以前就有寺廟,不知建于何年。宋祥符初年(公元1008年)國家升中禮畢,賜號封巒。康定二年(公元1040年)重修封巒寺,并刻碑,對封巒寺起始、規模、主持做了詳實的記載。明萬歷四年(公元1577年)重修封巒寺佛殿。明萬歷二十四年(公元1597年)開鑿蓮池,架設月橋等。清乾隆、嘉慶、光緒年間數次對該寺進行擴建、增建。封巒寺興盛時,有四大建筑群落:河南岸上有上下……[詳細]

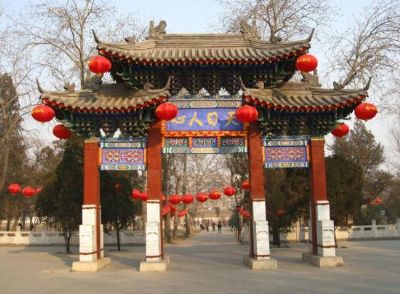

223、華夏張氏祖庭 AAA

華夏張氏祖庭坐落于于河北省清河縣城西,占地面積近300畝,是張氏文化生態園整體規劃的核心區域,由上海同濟大學規劃設計。世界張氏總會先期出資1500萬元,之后發動全球張氏族人捐資并在清河縣委縣政府的大力支持下,共計投資近4000萬元,于2008年8月正式動工興建,在工期緊、任務重、難度大的情況下,歷時9個月于2009年5月基本竣工。張氏祖庭包括門闕、揮公堂、張氏紀功柱陣、揮公墓、甬道、牌坊等。其風格獨特,仿照四、五千年以前黃帝時期的祭祀建筑形式,以黃河流域原始社會的酋長金字塔狀建筑為原型,以上古“明堂”(效仿天圓地方,四周環水、四面沒墻的宮殿)為意象,以“亞”字型布局為基礎,配以獨特的牌坊,高11.8米的漢白玉揮公雕像、祭祀廣場、門闕、望樓等,達到了古樸、宏大、莊嚴、神圣的歷史場景感和紀念性效……[詳細]

224、武植墓祠

武植墓祠位于清河縣3公里處武家那村南側。武公名植字田嶺,童時謂“大郎”;暮年尊稱四老,公之夫人潘氏,名門淑媛,公先祖居晉陽郡,系殷武丁后裔后人,搬清河縣孔宋莊(現名武家那村)定居,公幼年喪父與母祖依,衣食難濟,少時聰敏,崇文尚武,尤喜詩書 ,中年中進士,官拜七品,與利除弊,清廉,公明鄉民聚萬民傘敬之,然悠悠歲月歷歷滄桑,名節無端詆毀古墓,橫遭數劫,令良士賢婦飲恨九泉,痛惜斯哉。今侑葺墓室清淙正名,告慰武公以示后人,是為銘記焉。1992年冬,武家那村武氏族人挖掘了武大郎古墓。墓穴呈圓井型結構,是座懸棺墓,未發現遺物尚存。為緬懷先祖,武氏族人又對武大郎墓修葺一新,并于1996年,籌資修建穿廳、展室、圍墻、大門、甬道。在墓前修建碑樓,并撰寫碑文如下:“武公諱植字田嶺,童時謂大郎,暮年尊曰四老。公之……[詳細]

225、邢臺博物館

邢臺市博物館規劃占地60畝,建筑面積3.2萬平方米,位于橋西迎賓大道以北。已經完成了規劃選址和工程立項,目前正在進行圖紙設計,2010年下半年將開工建設。邢臺有3500多年的悠久歷史,文物藏量豐富,目前有庫藏文物3085件,上等級登記文物621件,有國家級非物質文化遺產10項,省級非物質文化遺產41項,是全省當之無愧的文物大市和文化資源大市。邢臺博物館展廳分基本展區和專題展區,基本展區主要有邢臺的歷史文化展和革命文物展。專題展區是博物館的精髓,有邢瓷展,書畫展,歷史名人展,古今科技成就展,重大古遺跡展,古代佛像展,非物質文化遺產展,將展出陶瓷、青銅器、石刻等珍貴文物,市民可根據自己的喜好選擇參觀。邢臺博物館整體建筑風格為唐風元韻,共有井地長風、千年邢窯、邢國史跡、宋金明墓、鐫石昭華、百年大業……[詳細]

226、邢臺玉泉禪寺

在邢臺西北四十里有個皇寺村,村中有座玉泉寺,建于唐朝貞觀年間(公元627-649年)。該寺有三絕而著稱。一是皇寺。相傳,元順帝被明將朱洪武追殺,曾避難于玉泉寺附近。而朱洪武卻在該寺內歇兵喂馬,所以后來將此寺改名皇寺。皇寺始建于唐,而重修于元,正殿、配殿宏偉壯觀,為磚木結構,雕梁畫棟都具有元代風格,為近世所罕見。可惜,保護不善,又因年久失修,邊一獨具風格的古建筑已今非昔比。二是鳥柏。皇寺院內,有一棵一千二百五十年的古柏,高達二十多公尺,挺拔蒼勁,枝椏繁壯,一年四季郁郁蔥蔥。古柏樹冠十分繁茂,大致可分七層,其勢如煙如云,翠濃異常。由于此古柏位居深山古剎和玉泉環繞之中,常棲息珍禽鳥。再加上樹冠如此龐大,經常迎風自吟。兩鳴交響,酷似百鳥鳴唱。據植物學家考證,該古柏樹種優異,培土肥美,所以樹紋結構異于……[詳細]

227、邢臺歷史文化公園

邢臺歷史文化公園位于橋東區,邢臺市老城區的東南角,坐北朝南,正門南開面向中興路,東臨邢州路,北臨探花街,古城墻遺留部分呈直角位于公園東南方向,邢臺歷史文化公園前身人民公園,是邢臺市第一座綜合性公園。2005年,市委、市政府將公園內的動物進行整體搬遷,將此處改建為歷史文化公園,拆除了舊的游樂項目和臨街門市,進行紀念碑園建設和城墻以南、以東環境改造,并于9月份邢臺解放六十周年前夕竣工并對外開放。……[詳細]

228、邢臺火神廟

邢臺火神廟,又叫火神真君廟,位于邢臺市橋東區府前南街南端路東96號。它的始建年代為明代天順四年,即公元1460年。清末民國時期又有不同程度的維修擴建,現有占地面積1771平方米,存有建筑6座,保留了明代的建筑風格。火神廟不象中國古代建筑群中有主軸線的那一類。它的建筑布局具有結構緊湊,巧用地形的特點,這與它處于甕城內的地理位置有很大關系,甕城內狹小的面積不允許展開中軸線,并在中軸線兩側布置多座建筑。進入火神廟正門,北側為二道門,里面坐北朝南就是火神廟的主體建筑--真君寶殿,面闊三間,進深四間,建筑面積105平方米。內塑火神真君像,開路神方弼及顯路神方相分站左右。火神廟的主體建筑真君寶殿兩側有東西兩座配殿:東配殿為藥王殿,供奉藥王孫思邈;西配殿為瘟神殿,供奉瘟神呂岳。在城墻北側還建有財神殿,周武……[詳細]

229、巨鹿金閣寺

巨鹿縣金閣寺,位于縣城東南8公里堤村鄉堤村集東側。據《巨鹿縣志》、《巨鹿縣文史資料》及《巨鹿縣地名志》記載,該寺與五臺山金閣寺一脈相承,是五臺山金閣寺的下院。始建于唐貞觀年間,占地100余畝,位于巨鹿最高處—堤村古漳河之堤上,分前、中、后三座大殿,歷經唐、宋、元、明、清五朝,香火頗盛,香客絡繹不絕。民國時期,此寺成立高小,日本侵入中國后,因該寺內藏有抗日志士而被侵華日軍焚燒,變成一片廢墟。現遺存大石佛像兩尊,九龍碑五塊。現金閣寺占地13畝,建筑面積450平方米,有大殿兩座、僧房數間,常住僧人一人,常住居士30多人。現任方丈妙儉法師,92歲,1961年皈依。1987年,此寺被縣政府命名為縣重點文物保護單位。歷史上許多名人曾在金閣寺留宿,促使了金閣寺的興盛。如唐靈公狄仁杰曾慕名來該寺小住,破獲了……[詳細]

230、臨城云通寺

云通寺位于太行山東麓淺山區,河北省臨城縣城東南方向北盤石村,國家2A級生態旅游區邢臺市交通局豐樂園內。寺后遠山千嶺競秀,門前近水泜河東流,周圍果木塞川,林木蔽坡,紅墻金頂猶如海市蜃樓在綠海碧波之上浮現。置身寺中,梳風沐翠,目送白云悠悠,耳聞山泉淙淙,呼吸清香空氣,人不由生出塵之想。云通寺原名同果寺,據《臨城縣志〉記載,肇建于唐玄宗開元十三年,迄今已有一千二百多年歷史。唐朝末年,唐武宗“會昌法難”時遭廢。明憲宗成化十一年重建,明神宗萬歷二十五年再修。一度僧徒眾多,香火興盛。后屢遭天災兵禍,幾興幾廢,終被歷史煙塵湮沒。公元二十世紀九十年代末期,一高僧云游臨城,途經盤石崗,忽見路北一里之遙瑞氣氤氳,祥光閃爍,遂駐足環視神望,見這里雖無峻嶺深壑,但山脈水勢藏鋒聚氣,乃建寺筑剎之善地,揣疑此地歷史上必……[詳細]

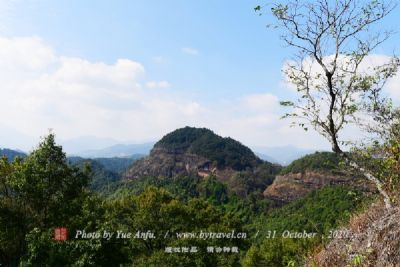

231、臨城天臺山景區 AAAA

天臺山景區距崆山白云溶洞西北8公里,它包括大平臺、五谷倉、石柱峰、-山、九尖山等諸峰,總面積約23平方公里,主峰海拔599米。遠遠望去,天臺山就像一尊首東而足西的巨型睡佛。天臺山巖石是由紅色石英砂巖組成的丹霞地貌,巖峰和峭壁具有頂平、壁陡、坡斜、樹茂的特點。因山體挺拔參天、頂平如臺小巧玲瓏,奇特多變,景色豐富多彩而得名。進入天臺山景區,但見千畝古柏林蒼翠茂密,氣質古樸幽雅,襯托著神奇挺拔的天臺山主峰猶如端莊、肅穆的天臺睡佛,構成一幅絕妙的自然美景。在草叢、在花前、在石澗、條條細流淙淙,掬一捧飲下甘冽清純。因為柏樹的根系發達且具中藥性和山中其它眾多的中草藥,使這里的水也飽含了靈氣,飲之可祛病健體,用之洗浴可治療多種皮膚頑疾。天臺山可謂四時都有美景供人游賞:春有焰火般燃遍山野的紅杜鵑;夏有點綴于……[詳細]

232、邢窯博物館

臨城邢窯博物館位于崆山白云洞旅游區內,建于2009年9月,是目前中國唯一一家邢窯專題博物館。博物館建筑面積近1500平方米,現有藏品30多種共計604件,其中一級文物3件,二級文物11件,已成為展示陶瓷文化的窗口和科普教育基地。邢窯遺址于1980年在臨城縣被首次發現,1996年被國務院列為國家重點文物保護單位。邢窯是我國古代生產白瓷最早的窯場之一。它始燒于北朝晚期,經過隋朝的飛速發展,到唐朝已達到了鼎盛階段,成為我國早期白瓷的生產中心。唐代邢窯白瓷造型獨特,產品精美,產銷量巨大,無論是對我國的物質文明還是對世界文化的貢獻都產生了極其深遠的影響。邢窯白瓷的燒制成功,結束了自商周以來青瓷一統天下的局面,形成了我國陶瓷史上南青北白爭奇斗妍的兩大體系。邢窯的燒造歷史從北齊、隋代、唐代至五代、宋、金、……[詳細]

233、沙河北武當山 AAA

北武當山位于邢臺沙河市西部山區禪房鄉,主峰海拔1437.3米,因山上有真武廟,供奉武當老爺,故百姓俗稱“老爺山”,《順德府志》記載:北武當山,去府西百二十里,上有玄天上帝廟,亦曰小武當,其旁即青龍、白虎二山。距沙河市區48公里,距離邢臺市區60公里。北武當山氣勢雄偉,植被繁茂。有太行山中罕見的三萬畝公林,植被覆蓋率達70%。傳說真武大帝,原是玉皇大帝的三太子,因犯天戒,被貶人間,投胎隋煬帝愛妃為太子,長大后因不滿隋煬帝昏庸無道、云游四方,見這里山清水秀,遂棄國來此結廬修行,太子在此修行42年,得道飛升,到湖北武當山布道,故稱北方古武當山為兄,南方武當山為弟,有“北兄南弟”“北修南行”之說。湖北的武當山為唐、宋、元、明“官修”,沙河北武當山從公元六世紀的隋朝始歷代重修為“民建”。現存石碑35通……[詳細]

234、抗大陳列館

中國人民抗日軍事政治大學(簡稱抗大)創建于抗日戰爭爆發前期,擔負著為中國革命培養大批優秀軍政干部的光榮使命。初創于陜北,后隨形勢發展輾轉敵后辦學,1940年11月4日抗大總校進駐河北邢臺縣漿水一帶,校部就設在前南峪村。抗大在前南峪村辦學三年間,先后培養了三期學員,共18000人,鄧小平、劉伯承、羅瑞卿、彭德懷、滕代遠、何長工、張際春等老一輩無產階級革命家曾在這里工作戰斗過,為奪取抗日戰爭乃至以后的解放戰爭的勝利,以及新中國的社會主義建設與發展作出了不可磨滅的貢獻。中國人民抗日軍事政治大學(簡稱抗大)陳列館是中國第一所反映中國人民抗日軍事政治大學校史的陳列館,位于河北省邢臺縣漿水鎮前南峪村,距邢臺市區60公里,總規劃面積為5平方公里,主要由抗大陳列館、抗大紀念碑、抗大舊居群、抗大碑林、接待處等……[詳細]

235、南賈鄉石塔

南賈鄉石塔位于邢臺縣南石門鎮南賈鄉村南。現僅存石塔1座,由塔基,蓮花座,佛龕,七層出檐的塔身,葫蘆形塔剎組成。塔基為一方形石塊,青石質,邊長1.4;蓮花座為方形,邊長1.05米,雕覆蓮紋1層,上為石塔主體,佛龕所在,正面為佛龕,高0.36,寬0.29米,龕口上有火焰狀石雕裝飾,兩側有力士,但頭均以被砸。佛龕進深0.55米,內高1.05米,內為一佛二弟子。塔身現存原石雕出檐共7層,村民們后加1層及葫蘆形塔剎。塔體通高4.6米。佛龕所在的塔身處四面均有題記,但多已看不清楚,在塔身正面佛龕的左側有“天啟”字樣,但根據該塔形制及內中造像推斷建造時期應為唐代,明代續有題記。據村民講,南賈鄉所在地俗稱雙塔嶺,在北側原還有一座塔跟此塔對應,但現已無存。如今佛塔最有價值的塔身佛龕部分被盜走。2013年5月3……[詳細]

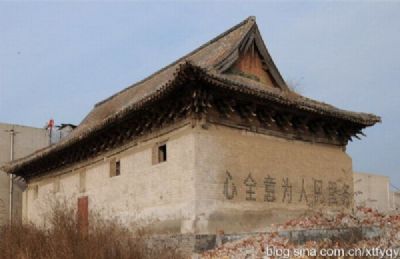

236、天寧寺前殿

天寧寺俗稱西大寺,邢臺名剎。位于舊城的西側,與開元寺東西相對,唐初建,為華池蘭若,宋政和間賜天寧萬壽禪林,元至元五年虛照禪師重修。根據史料記載,元代天寧寺被稱為巨剎,名“大天寧寺”,原有建筑四大天王殿、大雄寶殿、水殿,虛照禪師塔及大量的歷代石刻。后殿七零年拆毀,現僅存之前殿始建于元修于清,落破于現代建筑之中。2013年5月3日,國家文物局將其列入第七批全國重點文物保護單位名單。據歷史記載,天寧寺自唐始建至元代,已發展到占地一頃另七十四畝。有大殿、前殿、東西配殿、山門及塔在內的龐大建筑群體。元代名僧虛照禪師主持天寧寺,香火鼎盛,后經明、清屢次修葺,仍保持著元代時期的規模。解放后,該寺被邢臺縣土產公司占用。1970年,大殿、山門等建筑被占用單位拆除。如今僅存前殿一座。1993年被河北省人民政府公……[詳細]

237、平鄉文廟大成殿

平鄉文廟大成殿位于河北省邢臺市平鄉縣平鄉鎮學前鋪。該殿始建于宋真宗大中祥符年間(1008—1016),大成殿是文廟的主體建筑。據《平鄉縣志》學宮圖可知,文廟建筑分為東西兩路,大成殿位于西路中軸線的中心位置,東路為附屬建筑,整個文廟建筑群的占地已不祥,但規模宏大,功大成殿建筑面積315平方米,為元代建筑風格,單檐歇山綠琉璃屋面,面闊五間(25.8米),進深三間(11.27米),殿高12米,四椽伏對乳伏用四柱,重昂五鋪做斗拱置于平板枋之上。功能齊全,主次布局分明。目前文廟的其他建筑已毀,僅存大成殿。大成殿自始建以來曾于宋徽宗大觀元年、明洪武七年、明永樂三年、明英宗正統六年、明武宗正德十五年、明穆宗隆慶九年、清乾隆十六年先后七次進行過重修改建,為縣學所在地,是歷代全縣的最高學府和教育行政機關。抗日……[詳細]

238、補要村遺址

補要村遺址位于臨城縣東部臨城鎮補要村與村東南鎮樓公路南北兩側的農田中。公路切割遺址形成了3-5米的斷崖。遺址位于路南的部分東至補要村內土路,西界以村中生產橋為界,南端至村南小河,東西長約250米,南北寬約90米。位于南水北調干渠內面積約8000平方米。路北遺址南北直線距離超過200米,東西約250米,南水北調干渠內面積約28000平方米。其中遺址堆積較豐富的部分位于路北東南側,大部分位于干渠渠道內。經初步調查勘探,遺址面積約6萬余平方米,文化堆積厚0.5米至3.2米。經過發掘與整理,發現各個時期的灰坑300余座,墓葬37座,房屋4座,灰溝19條,窯址5座,地面青銅冶鑄基址1處。經初步整理,已復原各個時期陶瓷器200多件,石、骨、木、角、蚌器及青銅小件逾千件。補要村還有下述幾大發現:首先是甲骨……[詳細]

239、后底閣遺址

2006年,河北省文物研究所、邢臺市文物管理處、南宮市文物保管所聯合對位于河北竹南宮市東南29公里處的后底閣遺址進行了勘查和發掘。發現各類遺跡20處,出土佛教石、陶造像及殘塊283件,其中漢白下造像的數量較多,雕刻精美。根據造像銘文中的紀年和地名可知,此遺址與北朝罕隋唐時期數次變遷的武城縣有重要關系。此次發掘對于研究這一地區的佛教傳播歷史和造像演變具有重要的意義。該遺址2006年發現,同年,河北省文物研究所等部門對后底閣遺址進行了全面的調查、勘探與發掘,發掘面積430平方米。遺址廣泛分布于后底閣、西底閣、楊家卷及賈屯4個自然村。文化層厚度大多在02~05米之間,部分厚的地方可達1米。勘探發現遺跡19處,其中磚砌地面一處。在填土中發現有許多白灰墻皮,有的還殘存有紅色彩繪。出土大量的建筑構件……[詳細]

240、臨清古城遺址

時代:北魏至金臨清古城遺址,位于臨西縣縣城東南的倉上村東,時代是北魏至金。呈長方形,南北長6華里,東西寬3華里,占地面積4.5平方公里。北城墻、北城門遺址猶存。臨清縣古城遺址曾出土大量瓷片,宋代六大瓷系、五大名窯中的大部分瓷器。2013年5月,被國務院公布為第七批全國重點文物保護單位。2013年5月3日,國家文物局公布第七批全國重點文物保護單位名單,目前,邢臺市全國重點文物保護單位總數達到21處,位居全省前列。邢臺市新增10處:臨城縣補要村遺址、隆堯縣柏人城遺址、邢臺縣鹿城崗、南宮市后底閣遺址、臨西縣臨清古城遺址、邢臺縣南賈鄉石塔、平鄉縣文廟大成殿、南宮市普彤塔、邢臺市天寧寺前殿、邢臺道德經幢。……[詳細]