滄州市旅游景點介紹

河北省 黃驊市 滄縣 河間市 南皮縣 任丘市 運河區 東光縣 泊頭市 吳橋縣 獻縣 海興縣 鹽山縣 青縣 新華區 孟村回族自治縣 肅寧縣 滄州市文物古跡 滄州市紅色旅游 滄州市名人故居 4A景區 滄州市十大景點 全部 滄州市特產 滄州市美食 滄州市地名網 滄州市名人 [移動版]

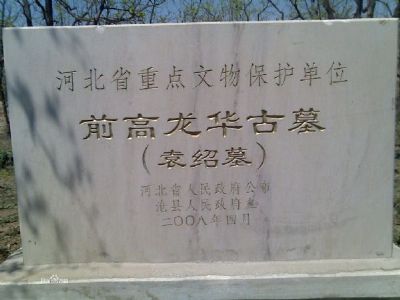

141、袁紹墓

前高龍華古墓,以前高龍華村命名,傳說為袁紹墓(當地人按其堆土形狀,稱之為“大疙瘩”)。該墓為典型的漢墓,封土高大,封土為橢圓形,高8米,東西徑52米,南北徑36米,占地1510平方米。該墓位于滄州市西南,滄縣高川鄉前高龍華村東北700米處。北200米處有滹沱河故道東西穿過。地處平原。南60米為東西土路,右靠南北向阡陌。黃沙土壤。前面和右側種植棗樹。后及左面種植梨樹,農作物有玉米、豆、麥、谷、紅薯等。前高龍華古墓,原屬獻縣管轄,五十年代初屬建國縣管轄,1954年建國縣撤消,劃歸滄縣管轄。此處原有古墓大小兩座,現存者為大墓。小墓在1956年塌陷后,生產隊及個人取土挖掉了,據傳出土有綠釉小陶樓和一些小件器物。因粗糙不完整被村民扔掉。現存大墓1993年7月15日被河北省政府公布為第三批省級文物保護單……[詳細]

142、海興小山

滄州唯一的小山,火山碎片覆蓋的小山,在山上喝著石井甘甜的水,東眺海上船只浮動滄州唯一一座山丘——馬騮山又名小山,它形成于2--3萬年第四紀晚期火山噴發,為高于地面7--36米的穹形火山錐(堆積山丘)。小山其勢自南而北又折向西,東西寬約1.5公里,南北長約7公里。馬騮山是中國東部沿海大平原僅有的兩個第四紀晚期火山遺跡之一。其典型性、多樣性和自然性,實屬平原地區獨有、國內罕見,是極具重大科學價值和社會價值的地質遺跡。小山南望齊魯,東臨渤海,北倚京津距滄州大港20公里,它不僅為滄州的最高點,又是九河下梢入海處及九河文化的交匯點。小山源遠流長的歷史、積存豐厚的人文景觀、富饒多樣的自然物產與得天獨厚的區位優勢使其成為濱海黃金旅游帶的樞紐。小山雖不比五岳之險峻雄偉,但其獨特之處卻堪稱一絕。現已被河北省政……[詳細]

143、捷地御碑苑 AA

捷地御碑苑位于滄州市滄縣捷地鄉西南部,是一處水利建設與水文化融合的景點。其中包括“三廊、三園、兩河、兩閘和兩碑”,三廊即:京杭運河碑廊、歷史長廊和大運河捷地碑廊;三園即:憲示碑園、垂釣園和萬花園;兩河即:大運河、捷地堿河;兩閘即捷地分洪閘、捷地新建閘;兩碑即:乾隆碑和憲示碑。京杭大運河碑廊、歷史長廊是以大運河為主線,從歷史、人文、傳說各個角度演繹大運河、南運河、捷地堿河的悠久歷史和燦爛文化。大運河捷地碑廊則收集了乾隆有關水文化的詩詞、書畫和對聯。憲示碑園內有憲示碑亭,記載著捷地堿河的相關水文化。垂釣園位于分洪閘的上游,萬花園將建成一個集各種名貴花卉為一體的花園。 ……[詳細]

144、武帝臺

武帝臺又名漢武臺,望海臺。據史料記載,武帝臺為漢武帝東巡觀海所筑。。《北魏地形志》載:“章武有武帝臺”,《畿輔通志》(康熙版)載:“武帝臺在鹽山東北七十里”。《鹽山縣志》(同治版)載:“武帝臺有二,其一無考,巋然,獨存者,惟鹽山之一臺。”臺基呈正方形,每邊長120米,高5.6米,可分5層,土內多有素面灰磚等。采集物有戰國紅陶斧、豆把、豆盤繩紋碎片和漢陶罐殘片、瓦片、五銖線。武帝臺位于古黃河邊,為戰國時齊國、燕國邊境地區,黃河在此入海,原為軍事瞭望臺或烽火臺,漢武帝在此基礎上修筑而成,時間為元狩二年,即公元前121年。具有很高的歷史價值,《漢書·郊祠志》、南北朝北魏《地形志》、《土地記》均有記載,唐太宗李世民征高麗時曾在此駐軍,明永樂年間吏部尚書王翱曾登臨此臺并寫詩道:“地筑高臺百丈余,登臨望……[詳細]

145、紀曉嵐墓

紀曉嵐墓地位于河北省滄縣崔爾莊鎮北村村南約300米處。紀曉嵐,名昀,字曉嵐,一字春帆,晚號石云,道號觀弈道人。清直隸河間府獻縣(今河北獻縣)人。紀曉嵐為清代官宦文人,滄縣景城紀氏后裔。生于清雍正二年(1724)六月,卒于嘉慶十年(1805)二月,其祖上在明朝從南京遷來。紀氏官至禮部尚書、協辦大學士,以總纂《四庫全書》和撰著小說《閱微草堂筆記》聞名于世。因其“敏而好學可為文,授之以政無不達”(嘉慶帝御賜碑文),故卒后謚號文達,鄉里世稱文達公。歷雍正、乾隆、嘉慶三朝,享年八十二歲。紀曉嵐雖為科舉人仕,可他不是紀氏家族中唯一做官的,更不是最早進入官場的,他家早已是河間望族,所以紀氏墓地也不僅此一處。紀曉嵐基所在紀氏家族墓地始建于明永樂年間(1403-1424年),南北300米,東西100米,共有墓……[詳細]

146、鄚州大廟

鄚州大廟又名扁鵲祠位于河北省任丘市北15公里處,大廟座北朝南毗鄰白洋淀,現今大廟建于1992年。由正殿三皇殿,東配殿藥王廟(后稱扁鵲祠)和西配殿文昌廟組成。四周筑有紅色圍墻,高約2.5米。整座大廟南北長約350米,東西寬約450米,總面積157000多平方米,占地近230畝,連同香火地共計400多畝。大廟圍墻的南面,建有三座高大的山門。每座山門又各有三個門洞,全部為磚石結構。門洞頂部無梁,呈覆釜形,俗稱“鍋底拱”,各山門前額嵌有長條石匾,上刻各廟名稱,并冠以“敕建”二字,山門高大宏偉,美觀大方,遠處望去,甚為壯觀。鄚州大廟,規模宏大,紅墻黃瓦,雕梁畫棟,彩檐回廊,交相輝映,結構嚴緊,渾然一體,莊嚴肅穆,純樸大方。關于大廟的始建年代。據《任丘縣志》載:“扁鵲祠,元人達魯花赤野仙乞實迷兒進義建”……[詳細]

147、盤古古廟

滄州民謠:“一文一武,一國寶,一人祖。”文者,是一代文宗紀曉嵐,武者,是滄州乃馳名中外的武術之鄉,國寶指滄州鐵獅,人祖即盤古,盤古遺址就在今滄州市所屬的青縣境內。青縣城南6公里有村曰“大盤古”,村西有座盤古廟。大盤古位于黑龍港河(古黃河故道)西岸,其南有小盤古村,皆因相傳盤古在此定居而得名。傳說,大禹治水的時候,在這里發現了盤古墓。大禹對開天辟地的盤古氏特別崇敬,于是把盤古廟修好,又修了享堂祭殿,然后留下200戶人家,100戶守墓,100戶看殿。人們把看殿的這100戶人家叫大盤古村,那100戶守墓的人家叫小盤古村。據說這兩個村名就是從那時留下來的,至今已5000年了。那么,盤古為什么選擇此處定居呢?傳說盤古開天辟地后就開始漫游天下,這一天漫游到青縣,見天懸日月星辰,地綴水陸山川,又見這里高崗……[詳細]

148、白洋淀千里堤

白洋淀千里堤地處淀東下游出口,位于滄州市西北的任丘市,距任丘市區最近處10公里。白洋淀素以“華北明珠”著稱,總面積366平方公里,為華北地區最大的淡水湖泊,其秀美的自然風光,不同于水天一色的大型湖泊,也有異于山水相映的山區水庫。淀中有村、村中有淀、河淀相連,田水交錯,時開時閉,壕溝葦蕩把白洋淀串成巨大的水上迷宮。千里堤北距北京130公里,東北距天津120公里,水域面積64.8平方公里,垂柳成蔭,蘆飛荷香,魚潛鳥翔。景色四季多變,各有其絕:春來鳥飛魚躍,夏日紅蓮出水,秋天蘆葦織金,冬季冰船飛馳,是休閑度假的勝地。在千里堤景區有“長堤煙柳”、“棗林晚渡”、“十里荷香”、“白洋夜月”、“水月桃花”、“金沙落照”等景觀。淀邊有莫阝州大廟和扁鵲祠。旅游向導您不妨尋找一下電影《小兵張嘎》的拍攝地。乘旅游……[詳細]

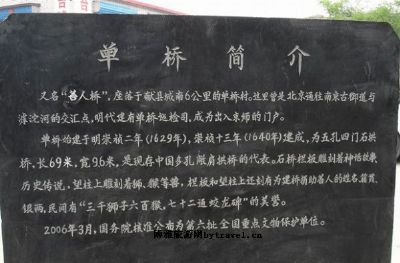

149、獻縣單橋

單橋地處京德古御道貌岸然和滹沱河的交匯點上,自古即為南北交通要道。明朝在北京建都以后,人來車往,更感到無橋之不便。明正統六年開始建木橋,因滹沱河水勢洶涌,木橋屢經毀復耗費了大量人力財物。河間知府王逢元等提議修建石橋。獻縣知事李粹自捐資主修邑人劉沿用、石守志、張九敘等捐資募款,力成此舉。為此捐資出力者不計其數,就連石料都是商船纖夫不矢勞苦從千里以外的太行山區義務代運。經過8年的努力,于崇禎十三年建成,成為京南的交通咽喉。至今橋面仍留有0.2米深的車轍,可見石橋當年的繁華。……[詳細]

150、歧口炮臺遺址

歧口炮臺遺址位于河北黃驊市南排河鎮滄浪渠入海口,向為戰略要地。炮臺始建于明,清咸豐七年(1857年)重修,建有大炮臺2座(南北岸各一座),北岸為“大將軍”炮臺,南岸為“二將軍”炮臺。咸豐八年(1858年)抵及歧口,英法聯軍倚仗其堅船利炮,強行登陸。歧口炮臺駐扎字兵與當地民眾協同一心,頑強抵抗,奮死力戰,英法聯軍敗退。不得不轉往大沽口登陸。當時兩座主炮“大將軍”、“二將軍”之一的“二將軍”炮至今完好,保存于黃驊市博物館。現在歧口村漁港碼頭設抗擊八國聯軍登陸紀念碑一座。 ……[詳細]

151、金錢庫

金錢庫,當地俗稱“鐵錢庫”。鐵錢堆主體埋于地下3米深處,據記載五八年大煉鋼鐵時曾挖出過,因當時的冶煉技術無法將其熔化,故又重新掩埋起來。這里還有一個有趣的傳說,當地對鐵錢俗稱鐵驢。傳說很久以前有一個大鐵驢埋在地下,非親哥八個才能挖得出來,當時舊城內有一家兄弟七人,想去試試,就把姐夫叫上湊成哥八個去挖鐵驢。當驢腿露出來的時候哥八個兩人一組,抱住鐵驢的四條腿往上抬,可是有姐夫的那組的那條驢腿就是抬不起來,這是老三著急地說:“姐夫你使勁呀!”這一聲不要緊,“吭哧”整個鐵驢又陷了進去。直到1997年又進行挖掘。被挖掘出來的古錢堆平均厚度為80厘米,呈不規則狀,重約48噸。由于年代久遠,鐵錢已銹蝕成塊,古錢圓形方孔,一般厚度為4毫米,有少數古幣字跡依稀可辨,其中有“大和通寶”系唐朝文宗(827—835……[詳細]

152、運河帶狀公園

運河帶狀公園運河帶狀公園位于運河東岸,裕華橋兩側,呈規則形帶狀,全長1200米,面積為42000平方米。該處地勢平坦,土質較好,適宜植物生長。帶狀公園的建設,是為了治理運河,襯托裕華橋的雄偉,同時為附近居民開辟了一活動、游憩場所,因此建成開放性公園,既美化了市容市貌,又改善了人們的生存環境。該公園設計采取規則式與自然式相結合的方法,力求以綠化為主,綠美結合。橋兩側為對稱式布局,而一側靈活布局,運用建筑小品和雕塑藝術形式,豐富了全園景趣。公園內有形狀各異,大小不一的廣場,疊形花壇,配以假山,雕塑等,再襯以彩色植物,效果十分醒目。園內有彎彎曲曲的小路,有小巧玲瓏的花架,在橋北側還建一三圓弧亭,給該園增添了新的情趣。植物材料多采用鄉土樹種:檜柏、柳樹、洋槐、紫薇、木槿等,使全園具有濃郁純樸的自然風……[詳細]

153、富鎮烈士紀念塔

富鎮烈士紀念塔富鎮烈士紀念塔座落在距泊頭市西45公里的富鎮村南北大街西側,西距鎮政府約250米處。該塔被四面磚墻圍護,院南北長55米,東西寬30米。塔體為二層八面木質結構,座北朝南,通高10米。臺基為水泥磚結構,邊長4.2米,高1.35米,共八面。第一層塔高4米,邊長2.8米,南面是正門,東西兩側各設1個偏門。除北面外,其他各開一直徑為0.77米的圓窗,塔外由八根木柱支撐斜檐,回廊由木欄桿八面維護。正門兩側對聯:捐軀殉國英名記載功勞薄,流血犧牲精神永垂烈士塔。橫幅是:流芳千古。東門對聯:英名傳萬代,事業載千古。橫額:傳頌百世。西門對聯:堪稱是砥柱,不愧為干城。橫額:威震天下。塔內有八字排列的青石紀念碑三通,鐫刻著原獻交縣副大隊長黃立榮等的美名與業績。第二層塔高3.2米,邊長2.5米,朝南開一……[詳細]

154、菜園石槽

菜園石槽菜園石槽位于泊頭市齊橋鎮東菜園兒小學院內東北角處。石槽長2.8米,寬0.7米,厚0.5米,底厚0.21米,槽壁厚0.11米,重約2噸。在槽的底部一側,有一圓孔,是為排水設置的。石槽為整塊沉積巖石雕鑿而成,體積大,重量沉,在平原地區是比較少見的。至于石槽的用途與來歷,史書未見記載,以形狀看,是用來給牲畜飲水的,始制年代因無文字記載,故不能斷言,民間有“燕王掃北”留下的傳說,明代初年至今已有600年歷史,看石質的風化程度等外觀,把其定為明物,尚似可信。具體地址:泊頭市齊橋鎮東菜園兒小學院內東北角處……[詳細]

155、古貝殼堤自然保護區

古貝殼堤自然保護區黃驊古貝殼堤是世界三大古貝殼堤之一,位于黃驊市沿海地區。黃驊古貝殼堤由6條貝殼堤組成,總面積117公頃,其中核心區面積10公頃,位于張巨河村以南,后唐堡村以北,為重點保護區域。它主要由貝類、孢粉、藻類、有孔蟲、介形蟲等組成,為不可再生的資源。據科學考證,這些古貝殼堤的發育規模、時間跨度和所包涵的地質古環境信息為世界所罕見,在國際第四紀地質研究中占有十分重要的位置。它可為研究古海洋變遷、環境變化趨勢提供天然本底,對于進行科學研究,以及預測今后的環境變化趨勢,為各級政府制定地區經濟發展規劃具有重要的科學價值。除供科學研究外,它還對風暴潮造成海水內侵起到保護作用。1998年9月23日經河北省人民政府批準建立的海洋自然保護區,屬海洋地質自然遺跡。……[詳細]

156、黃驊濕地

濕地在黃驊當地稱為大洼,大洼,從廣義來講,指津南至魯北沿海一代低洼地帶;從狹義來講,即滄州東北部。歷史上,這一帶瀕臨渤海,九河下梢,葦蒲叢生,洼淀連綿,廣袤荒涼。是海陸巨變、滄海桑田的杰作,是大自然神奇之手無意中的構思。這片大洼,蒹葭蒼蒼,蓁蓁榮榮,春鋪翠毯,夏涌碧浪,秋蘆若雪,冬葦似金。浩浩蕩蕩萬頃葦蕩里,錦鱗騰波,百鳥匯聚。大洼,不僅拓展了百萬畝良田,也保留了這一圣潔的濕地。大洼,以它的意志造就了這一原始之美。歷史上,這里的民眾養葦、治魚、獵雁、曬鹽維生。粗獷豪邁,憨直守信,吃苦耐勞,堅韌頑強。淳樸而執著,剽悍而義氣。如生生不息的遍野蘆葦,以挺立的軀干和剛毅的性格書寫之大洼厚重的歷史,大洼,以它的意志造就了大洼人淳樸之美。獨特的地域和人文造就了獨特的大洼文化。景點概況黃驊地處濱海平原,河……[詳細]

157、紀曉嵐故居遺址和墓地

紀曉嵐故居遺址和墓地紀曉嵐故居遺址和墓地均位于滄縣崔爾莊鎮。紀昀,字曉嵐(公元1724-1805)清代著名學者、文學家、目錄學家。官至禮部尚書,協力大學士,加太子少保。曾任四庫全書總纂管纂定《四庫全書總目提要》及《四庫全書簡明目錄》。畢生精力傾注于此,貢獻很大。并著有《閱微草堂筆記》和《紀文達公遺集》等著作。其故居遺址座落在滄縣崔爾莊村內,今尚存一眼古井。在鎮南約四公里北村村南有墓地一座,神道碑和墓碑各一通。乃為紀曉嵐之墓。神道碑碑文是:“皇清太子太保協辦大學士禮部尚書紀文達公神道碑”。近年紀氏后人及當地政府部門,正籌化修復紀曉嵐墓園及故居展館和紀念館。具體地址:位于滄州市南28公里處滄縣境內……[詳細]

158、滄縣登瀛橋

杜林登瀛橋在滄州西15公里舊滄河路與滹沱河故道交匯處的杜林鎮。橋體由三大拱兩小拱組成,兩小拱懸臥于三大拱連接處的拱肩上,兩個流線型的大橋墩支撐著橋身。橋長66米,橋面寬7.8米,每孔跨徑11.3米。在滄州西15公里舊滄河路與滹沱河故道交匯處的杜林鎮,有一座古老的石橋,原名登瀛橋,是河北省重點文物保護單位。橋體由三大拱兩小拱組成,兩小拱懸臥于三大拱連接處的拱肩上,兩個流線型的大橋墩支撐著橋身。橋長66米,橋面寬7.8米,每孔跨徑11.3米。中拱上頂兩側各有一龍頭石雕,探出橋體,張牙瞠目,若呼之欲出;左右兩大拱之上,各有一石雕獅子頭,暴目裂眥,神態兇猛;兩小拱的拱頂各有一搖頭探尾的神水獸;橋面石欄、石柱上是目不遐接的浮雕畫面和姿態各異的石猴、石獅等動物,精雕細鏤,栩栩如生。據長蘆鹽運使阮尚賓《新……[詳細]

159、滄縣乾隆碑

乾隆碑,位于滄縣捷地回族自治鄉捷地減河閘口北岸,乾隆碑分碑座、碑身、碑帽三層。碑身寬1.25米,高1.79米,厚0.30米。碑帽高1.12,寬1.10米,厚0.40米。清高宗乾隆三十六年(公元1771年)春,乾隆帝下江南時在此下船觀看分水河閘,留下碑文。石碑陽面,刻有乾隆親筆提詞,傳說乾隆年間,乾隆帝下江南,路過此地時,睡眠正醒,問手下大臣劉雍,這是什么地方?劉雍不敢說這是捷地,唯恐觸犯龍顏,他改口說:“這是醒龍鎮”。為此乾隆下船為此地提詞,當時捷地曾一度叫”醒龍鎮”,但終未叫響。至今,整個石碑仍在捷地閘所河的北岸。碑寬:1.25米,高:1.79米,厚:0.30米。碑座寬:0.58米,長:1.30米,高:0.75米。碑帽:高1.12米,寬:1.10米,厚:0.40米。乾隆三十六年(公元177……[詳細]