淥口區旅游景點介紹

| 株洲縣南陽橋鄉竹園沖村的摩崖石刻墓碑為第九批省級保護文物,長期埋沒于深山翠林之中,第三次全國文物普查時被發現。“就其山而鑿之,曰摩崖。”這是摩崖石刻比較權威的定義。通俗而言,一般就是指利用天然的石壁刻文記事。走到名山大川,興致來了,詩情勃發,賦詩一首,作文一篇,將其刻入石頭,就是摩崖。因此在名勝景區常見。比如著名的黃山……[詳細] |

| 接龍橋碼頭位于淥口古鎮淥江岸邊,修筑于清代光緒十六年(1878),麻石砌成,跨淥口北岸塘山水,平面呈人字形。長20.4米,寬2米,面積約40平方米。是昔日淥口古鎮商業繁榮及淥江航運發展的見證物,是重要的交通文化遺產,具有較高的歷史價值。說到接龍橋,不得不提湘潭老街十八總。“湘潭十八總”,一到八總在淥口,九至十八總才在湘……[詳細] |

| 兩漢以來,朱亭古鎮逐漸成為攸、湘、衡、醴貨物集散地,人口漸漸稠密,明洪武年初,汪氏祖先因為戰亂從安徽遷居到原隸屬于湘潭的朱亭。由于朱亭古鎮繁華熱鬧,人口眾多,地理位置是前臨湘江,背靠獅子山,每當湘江漲水,江水渾濁,居民飲水困難,古人曾先后挖掘幾口古井以供飲用,如汪家井、呂家井、松柏林井、泉佳嶺井等數處,其中松柏林井和泉……[詳細] |

| 磨山遺址新石器時代。位于湖南省株洲縣漂沙井鄉,此為洞庭湖以南地區保存最好、文化內涵最豐富的大溪文化遺址之一。1986年文物普查時發現遺址,1987年8月進行試掘,試掘96平方米。磨山遺址年代距今七千年左右。面積3萬平方米,文化層厚約1米左右,文化堆積為大溪文化、龍山文化的遺物。商周遺物只見于地表。遺址下層出土了文化特征……[詳細] |

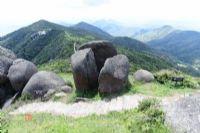

| 大京風景區是一個以山、水、林、禽同生共榮為主要特征的自然景觀與盛極明清的古廟遺跡為主的人文景觀相結合的集游覽、度假、娛樂于一體的旅游勝地。景區分仙峰嶺、京水湖、屏風嶺三大景區,擁有“金輪古寺”、“谷音清溪”、“山水佳處”、“百鳥天堂”4個一級景點,“仙峰勝境”等10個二級景點,“雙井清泉”等20個三級景點,景色各異,各……[詳細] |

| 淥口伏波廟——毛澤東考察湖南農民運動舊址位于株洲市株洲縣淥口鎮南端伏波嶺(又名小石圍)上,瀕淥水北岸,前有石崖壁立,下臨深潭。據《后漢書·馬援傳》記載,東漢建武十七年(41年),交趾女子徵側、徵貳受太守蘇定所迫,率眾造反,占嶺外六十余城,側自立為王。光武帝因馬援習水戰,且為驍將,遂拜伏波將軍。馬援率官兵2萬人,樓船二千……[詳細] |

| 楊得志故居AAA    楊得志故居位于株洲市株洲縣南洲鎮湘淥村(原南陽橋鄉三望沖村)。1911年1月,楊得志出生于醴陵縣南陽橋(今屬株洲縣南洲鎮)。1928年參加工農革命軍,同年10月加入中國共產黨。1930年起任中國工農紅軍排長、連長、團長、副師長、師長、縱隊司令員、野戰軍司令員、華北軍區第2兵團(后改為19兵團)司令員,中華人民共和國成立……[詳細] |

| 朱亭,南宋以前稱浦灣。臨湘江有港,港內彎曲多灘涂,古時多生香蒲和蘆葦,故名。南宋乾道二年,大理學家朱熹偕名儒張栻南游衡山,途經浦灣,應當地富紳請求,結葦為亭,講學五個月,后人為紀念這件事情,于是改浦灣為“朱停”,后諧音“朱亭”。現境域東接原磚橋、龍潭兩鄉,南鄰原龍鳳鄉,西界衡東縣,北毗原平山鄉,西北瀕湘江。境內屬高丘陵……[詳細] |

| 景點在縣城淥口,淥口是一座歷史悠久的古鎮。雄峙在淥江之畔的伏波嶺,是古鎮歷史的第一篇。西漢時,伏波將軍馬援奉命南征交趾,他經過這里的時候,這里只有一個無名的山頭,他來了,帶來了千軍萬馬,帶來了人喊馬嘶。他就屯兵在這個山頭上。而今,他離去整整2000年了,不經意間給這座山留下了一個名字:伏波嶺。據傳,唐代的時候,伏波嶺土……[詳細] |

| 1928年1月12日,淥口地區工農自衛軍攻打淥口團防局失利,27名自衛軍戰士犧牲。淥口一片-,殉難者家屬不能前來收尸,除親友出面領走部分尸外,還有張啟茂、張華山、易元勝、袁發樹、易升翠、張大桂、劉奉年、唐文申等18位烈士和l位外鄉遇難者的尸體拋在楊家山。楊家園的民眾立即籌款購置棺木,將十九具尸體同葬于一冢,稱“十九人堆……[詳細] |

| 淥口博物館是楊得志故居主體文旅綜合開發項目的重要組成部分,也是淥口區第一座博物館。淥口博物館建筑面積約3200平方米,設有楊得志上將生平業績陳列、淥口歷史文化、臨時展覽三個主體展廳。紅色基因與自然生態相得益彰,在弘揚紅色歷史文化,傳播革命精神,促進地區經濟發展等方面將發揮積極的作用。淥口歷史文化、臨時展覽兩個展廳仍在建……[詳細] |

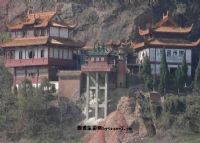

| 看 點 空靈寺壁立于石岸中部,上下三層,歇山重檐式建筑。由南側山門拾級而上,有一牌坊-空靈岸三字。過牌坊,為沿江石壁棧道,長約100米,曲折有致,直通寺內。寺后有石洞,縱深14米,高2.7米,寬9米,洞口與寺相通。洞中石臺突起,高0.5米,形似床,稱“仙人床”,中奉觀音大士像。佛像后,有清泉涓滴不涸,甘甜可口,……[詳細] |