大理州旅游景點介紹

云南省 大理市 巍山縣 劍川縣 永平縣 賓川縣 洱源縣 漾濞縣 彌渡縣 云龍縣 祥云縣 鶴慶縣 南澗縣 大理州文物古跡 大理州紅色旅游 大理州名人故居 大理州博物館 4A景區 大理州十大景點 大理州十大免費景點 全部 大理州特產 大理州美食 大理州地名網 大理州名人 [移動版]

141、楊杰故居

楊杰故居,2012年1月7日被云南省人民政府公布為第七批省級文物保護單位,位于大理古城廣武路,是愛國將領楊杰的故居。楊杰是白族人民的杰出代表,其故居作為楊杰先生曾經生活、學習、成長的地方,是其家族的祖居地,具有較高的歷史價值,也是具有革命教育意義的重要建筑。楊杰故居原為祖父楊宣建蓋的一院“三坊一照壁”白族民居建筑。1917年在原住宅后又擴建一院“四合五天井”的白族民居建筑,由于失修,前院的大門、后院主房、南北耳房已毀,現僅存前院兩層樓房正屋及后院左右兩廂樓房各一幢。2016年,大理市文物保護管理所對楊杰故居文物本體進行了保護修繕,即:東正房、南廂房、北廂房的揭頂修繕,西主房落架后遷回原址修繕,南、北耳房、大門、照壁的恢復及場院的修繕,建筑占地面積752.98平方米,建設規模為1220平方米,……[詳細]

142、南澗回營清真寺

南澗縣公郎鎮回營村是一個回民聚居的古老村落,全村現有村民400余戶2100多人。據《蒙化府志》、《蒙化志節稿》記載,早在元代時期就有回族的先民入籍公郎回營村。明洪武二十一年(1388年)“定邊之戰”結束后,明軍中的回回軍人多留居在定邊縣境的要隘地帶(今公郎鎮回營村)。在明朝“移民就寬鄉”時,也有一些從事工、商的回回入戶,從南京、江西等地遷來南澗定居。清代乾隆時,甘、青回民起義失敗后,有一些回民的子女遷來云南,其中有部分被遷至南澗。此外,也有少量的回族由沿海或中原地區流入南澗。該村最具歷史意義的是位于村中心的大清真寺,該寺總占地面積2000多平方米,其建筑宏偉、精致,遠近馳名,禮拜堂的格子門使用多層鏤空透雕技法,雕出傳神的龍、鳳、獅、虎、鹿及各種植物圖案,是珍貴的木雕藝術品,為中國古典式建筑風……[詳細]

143、洱源真武閣

真武閣又名玄帝閣,位于茈碧湖鎮九臺村,始建于明萬歷三十一年(1603年),清雍正十一年增修(1733年),咸豐年間兵燹毀壞,光緒十三年(1887年)浪穹縣九氣臺村重修,1992年、1997年、2005年、2014年縣文管所對其進行維修。1980年被洱源縣人民政府公布為第一批縣級文物保護單位,1988年被大理白族自治州人民政府公布為第一批州級文物保護單位,2012年被云南省人民政府公布為第七批省級文物保護單位。……[詳細]

144、虎頭山道教建筑群

虎頭山古建筑群位于云龍縣石門鎮南,因山頂崛起一嵯峨巨石,如虎頭而得名,是以道教為主的古建筑群。據《虎山碑記》載:“虎頭寺原有一間山神廟,清道光年間陸續建老君殿和財神殿等寺觀。清咸豐七年(1857年)又毀于兵燹,到光緒三十二年(1906年)修復并建了張仙祠、王母寺等”。虎頭山山石崢嶸,蒼松翠柏郁郁蔥蔥,寺廟道觀沿山勢修建,有虎頭寺。在寺廟之間有曲徑石廊、石橋相通,在一塊巨大的石壁上刻有(清)楊名揚書寫“虎”及“石門八景”的詩碑,虎頭山寺廟建筑布局合理,融自然與人文景觀為一體,每逢節日游人眾多,是重要風景旅游區。1987年公布為云龍縣文物保護單位。……[詳細]

145、鳳羽古建筑群

鳳羽古建筑群位于洱源縣鳳羽鎮境內。鳳羽古鎮歷史悠久,文化燦爛,素有“文墨之鄉”之美譽。2001年被公布為省級歷史文化名鎮。2009年被公布為云南省白族傳統文化保護區。2010年被公布為國家級歷史文化名鎮。建筑群是明清以來白族歷史文化的縮影,古建筑群以古廟、古寺、古塔、古牌坊、古民居和照壁等眾多古代遺跡為主,十四院古民居院落是白族民居“三坊一照壁”“四合五天井”的典型代表。建筑布局巧妙、古樸典雅、錯落有序、特色鮮明,具有濃郁的白族建筑特色。古建筑群分別為:鳳翔書院、鳳羽武廟、三教宮、鶴林寺、帝釋山古寺建筑群、鎮水塔、留佛雙塔、鳳羽文廟照壁、施介故居、尹四海宅、趙培壽宅、趙壽坤宅、李雙和宅、張灼全宅、楊熾勝宅、楊桂清和楊炳章宅、尹元鵬等戶宅、張忠勤等戶宅、李甲松等戶宅、李壽軍等戶宅、施壽龍等戶宅……[詳細]

146、金鎊寺漂來閣

大理金鎊寺漂來閣,一座年代明確(永樂十三年至洪熙元年,1415~1425)的明早期滄海遺珠,建筑風格、形制與云南其他幾個已確定為明早期的木構很有對照研究的意義,比起洱海西岸那個年代不明卻又非要說是元代的圣源寺觀音閣研究意義大太多了。這個三間小殿雖然外觀平平無奇,內部的梁架、斗拱卻原真性極強,古意盎然,闌額七朱八白與地藏寺經幢、石鐘山石窟一脈相承,斗拱、大梁上還有難得的彩畫遺存;壸門形花板代令栱、轉角用鬼斗、卷云形耍頭等都是典型的元末明初早期云南木構特征,平面還是個“角部一柱造”。……[詳細]

147、云龍鹽井遺址

云龍鹽井遺址,云南省第七批省級文物保護單位。唐至明 云龍縣諾鄧鎮諾鄧村,云龍西漢元封二年(前109年)設比蘇縣,屬益州郡,主要原因是云龍盛產食鹽,到了明朝,云龍縣境內共開鑿石門井、諾鄧井、山井、大井、師井、順蕩井、天耳井、金泉井八處鹽井,稱“云龍八井”,是滇西乃至緬甸北部一帶地區的主要食鹽供應地,名遐滇西。“云龍八井”是研究云龍山地白族和其他各民族的歷史、政治、經濟、文化、科技、教育、居住、交通、生態等方面的最重要的物證。……[詳細]

148、龍首關遺址

龍首關遺址在大理市北42公里,喜洲上關村西側,古稱龍口城。唐開元二十六年(738年),南詔王皮邏閣在唐王朝的支持下,兼并了其他五詔,由蒙舍詔(今巍山)遷都太和城,建立南詔國后,為防御吐蕃南下侵撓,以龍首關,作為南詔太和城北面關隘。此后,歷代統治者對龍口城都作了興修加固。明洪武年間,大理衛指揮派周能在龍口城的基礎上修筑龍首龍。龍口城城墻遺址猶存,依山勢修筑南、北兩道城墻,各長約100米。南北相距500米,在北城墻還筑有一道月牙形的城墻,成為上關城的甕城,現殘存的城墻底部寬約15米,高約5米,用土夯筑而成。唐玄宗開元二十六年(738年),南詔王皮邏閣在唐的支持下兼并了其他五詔,由蒙舍詔(今大理巍山)遷居太和城,建立南詔國后,為防御吐蕃南下侵擾,以龍首關作為南詔太和城北面關隘。《蠻書》卷五載:“蒙……[詳細]

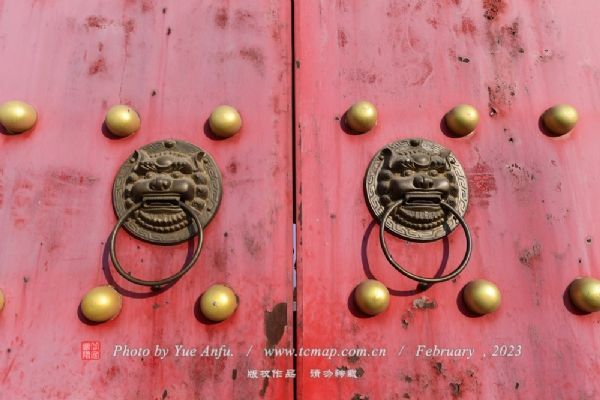

149、巍山官署

官署位于巍山古城大水溝街,建于明正統年間(1436—1449),清代康熙、乾隆數次增修擴建,形成較大規模,清代咸豐、同治年間兵燹,部分被毀,民國時期沿作蒙化縣衙,現為巍山縣人民政府所在地。官署座北向南,占地約8000平方米,現存大門、過廳和照壁,大門于中華人民共和國成立后改建,過廳單檐硬山頂、面寬五間,照壁位于大門正南,民國時期改建為蒙陽公園大門。官署自明代設立至今,一直是巍山地區的政治中心,見證著巍山社會、政治、經濟的發展歷程,同時作為古城的組成部分,對保持古城格局的完整性有重要意義,具有較高的文物保護價值。2005年11月,巍山彝族回族自治縣人民政府公布官署為第三批縣級文物保護單位。保護范圍:東至巍山縣人民政府東圍墻,南至大水溝街,西至巍山縣人民政府西圍墻,北至關圣街。建設控制地帶:執行……[詳細]

150、董友弟墓石雕造像

董友弟墓石雕造像 云南省第六批省級文物保護單位明 祥云縣云南驛鎮董營村,董友弟于明洪武14年(公元1381年)隨大將付友德、副將藍玉入滇,后駐云川(祥云下川壩)承詔屯田于此,,卒后葬于下川壩,所建墓規模較大,墓碑三連圓卷門形。墓兩側有7對人獸石雕像呈八字形對稱排列,依次為文官立像2個,武官立像2個,其余則排列著馬、羊、犬、虎、獅獸像。石雕群像線條簡易流暢刀法嫻熟,形象生動,為祥云縣境內保護較為完整,且是規模最大的明代石雕群體造像,具有一定的藝術價值,它對研究明代屯田制度提供了一定的歷史資料。……[詳細]

151、東城門及鐘鼓樓

祥云縣城東城門及鐘鼓樓,是云南省政府2003年12月18日公布的云南省重點文物保護單位。祥云縣東城門祥云縣城東城門是明代洱海衛城的一部分。祥云縣城在明代稱洱海衛城,明洪武十五年(1382年)由洱海衛指揮周能始建。翌年,洱海衛都督馮誠、指揮賴鎮、曹政及千百戶等督建而成。城有四門,東為鎮陽門,南為鎮海門,西為清平門,北為仁和門。現僅存東城門,為考察、研究明代洱海衛城提供了實物資料。鐘鼓樓鐘鼓樓矗立于縣城中央,建于明洪武十九年(1386年),下層四方貫通街衢。樓為4層,下兩層為方形,上兩層為六棱形,上有葫蘆頂,各層出檐均為琉璃黃瓦。一層4個石拱門上方,均有一塊長方形的橫石匾,東為“輝聯東辟”,西為“瑞啟西垣”,南為“彩煥南云”,北為“恩承北闕”。整座鐘鼓樓精巧凝重,色彩粲然,與東城門遙相呼應。鐘鼓……[詳細]

152、李彪墓

李彪為彌渡大莊營人,生于清嘉慶二十五年(公元1820年)在榮獲“內閣中書街”后第四年,也即公元1896年逝世于故鄉,享年76歲,先生逝世后,彌渡通判孫純武為其撰寫了《墓志銘》,遺體安葬于大莊街后山坡上,其東北距縣城10余公里。雖經一場浩劫,先生墓冢尚存,墓碑、墓冢基本完整。1983年,李彪墓經彌渡縣人民政府公布為縣級第二批文物保護單位。……[詳細]

153、師范墓

師范墓葬于彌渡壩下川東山蔡家地與干海子之間,名叫一碗水的地方,原墓由翰林學士谷西阿題碑文,舉人張登瀛作傳。可惜在“文革”期間皆被徹底毀壞,墓碑全無。1991年,經師范后裔去臺同胞師��先生出資1萬余元,重新修復了師范墓。墓高、寬各4米,整座墓坐西朝東,聳立于青松叢林之中。1983年,經彌渡縣人民政府公布為縣級第二批文物保護單位。……[詳細]

154、黃礦廠明代銀礦采礦冶煉遺址

黃礦廠明代銀礦采礦冶煉遺址位于彌城東約5公里的東山嶺谷之中,其北至天橋山以南,東達大山,新街子山一帶,南至廠街箐以南的峽石洞,西至東谷以西的太極山乃至烏龍潭一帶。由北至西南長約4公里,東北至西長約3公里。東北和西南走向的兩山脈形成谷地,采礦冶煉區域分布在兩山脈間,全礦區共分古礦洞不下五六十個,冶煉場地不少于四大區域,于今多被松林、果園、茅草及村舍覆蓋、古礦洞、煉爐痕、工棚遺垣皆分布其間。故清康熙二十二年(公元1683年),《重修黃礦廠朝陽寺碑記》中敘云:“先明之代,神宗御極……命內臣山公開滇,四十八廠而吾邑之東谷則黃礦廠為為首焉”。視其規模,觀其布局,確也名不虛傳。谷南有一山巒,自西南向東北延伸于谷內,形成谷中居礦區的中心山巒,當年明王朝在黃礦廠監礦課稅時,曾設“廠官衙門”,因此當地百姓世代……[詳細]

155、營盤山新石器遺址

營盤山新石器遺址,位于寅街鎮白云寺后營盤山(又名諸葛寨山)與苴力交界的地方。坐西面東,背風向陽,山西麓傍苴力鎮青石灣村,距彌城約17公里。在1985年4月的文物復查中首次發現,遺址范圍很廣,營盤山周圍山坡均有新石器時代遺物發觀,遺址中心區域營盤山土壤呈黑、紅、黃、橙、棕諸色,山坡表層遍布陶器碎片。遺址中心區域南北長300余米,東西(營盤山頂大墓至下山包基坑東壁)287米,面積約86400平方米。……[詳細]

156、李文學彝族農民起義遺址

李文學起義遺址位于彌城南100余公里,牛街鄉馬鞍村委會瓦盧村后的天生營頂峰,距牛街鄉政府駐地密滴20公里。1965年1月20日,經云南省人民委員會公布為省級第一批重點文物保護單位。咸豐六年四月七日(公元1856年5月10日),彝族農民李文學在天生營誓師起義,起義軍推舉李文學為“夷家兵馬大元帥”。歷經艱苦奮戰,起義軍控制了今屬彌渡、南澗、南華、楚雄、雙柏、景東、鎮源、新平、元江、墨江等10個縣的全部或部分地區,總面積達3萬多平方公里,人口達50多萬,堅持革命達20年之久,強烈地震撼了清王朝在云南哀牢山地區的統治地位,促進了哀牢山區生產力的發展,改善了勞苦大眾的生活。……[詳細]

157、金殿窩遺址

金殿窩是1982年7月經本縣業余文史工作者考察發現的古城遺址,位于彌渡紅巖鎮北約2公里的新發村(原名大鋪地)后,跨河而上的“鋪山”上,依定西嶺下,順山而上,仰對懸香崖、先鋒營(頭營盤)、白王寨、三營盤,構成一條南北軸線,西南白崖城,其間有雞鳴村桃園火葬墓地,東北傍小王寺、馬軍廠,總面積不下10余萬平方米,“金殿窩”是當地百姓對“鋪山”的傳統稱呼。在“金殿窩”范圍內,其南端有“跑馬場”(也叫撒馬場)。經實測,面積約1萬平方米。“跑馬場”之后由南往北臺升為緩坡,是“金殿窩”的中心區。據考察金殿窩所屬地理位置、金殿窩范圍內各建筑場所布局、金殿窩范圍內所發現的南詔有字瓦和鑄碼磚,以及采訪口碑的材料分析,是與《蠻書》所載:“……東北隅新城,大歷七年閣羅鳳所筑也,周環四里。……城內有閣羅鳳所建大廳,修廊……[詳細]

160、滇緬公路太平小尖山摩崖題刻

滇緬公路太平小尖山摩崖題刻位于漾濞縣,年代為1938年。滇緬公路太平小尖山摩崖題刻為大理州第八批文物保護單位。……[詳細]