滄源縣旅游景點

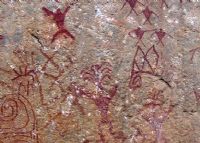

| 司崗里崖畫谷景區AAAA 司崗里崖畫谷景區,AAAA級景區,距滄源縣城22公里,有佤族創世史詩《司崗里傳說》人類再生之地的司崗里溶洞,有記載3500多年前新石器時代晚期佤族遠古先民生產生活的滄源崖畫,有“天外來客的腳印”美稱的天坑群,有巧奪天工的天然水墨丹青大峽谷——千米國畫長廊景觀,人文與自然景觀交輝相映。滄源崖畫谷旅游風景區位于臨滄市滄源縣佤族村寨勐來鄉,因具有3500多年歷史的古崖畫而聞名海內外。目前所發現的崖畫群共15處,古崖畫生動形象地展現了佤族遠古先民狩獵、放牧、村落、戰爭、舞蹈、雜技及宗教祭祀等活動,其內容豐富,構圖簡練,粗礦豪放,人物和動物形象千姿百態,栩栩如生,獨具風格,形象地展現了遠古先民的生活場景……[詳細] |

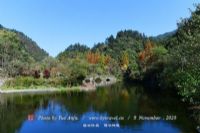

| 班洪葫蘆王地景區AAAA 班洪葫蘆王地景區位于班洪鄉境內,距滄源縣城31公里,坐落于南滾河國家自然保護區周邊,景區于2020年開業,占地面積共計63畝。包含游客服務中心、停車場、回信長廊、旅游廁所、感恩廣場、玻璃棧道、班洪抗英紀念碑、紀念館、班洪四大嫂飯店及其附屬設施等,景區內佤族傳統文化特色濃郁、紅色旅游文化主題鮮明,主打“紅色旅游+鄉村旅游”,是集吃、住、行、游、購、娛為一體的全方位展示佤族風情習俗和紅色文化的特色旅游景區。……[詳細] |

| 翁丁原始部落文化旅游區AAAA 翁丁原始村落翁丁的“翁”為水,“丁”為接,翁丁,意為連接之水。該地有幾條小河相互連接,以此得名。翁丁原始村落距縣城30公里,屬勐角鄉管轄范圍,共有98戶人家,400多人。因為該村到目前為止還保留著許多佤家的傳統習俗和信仰而稱之為原始村落。寨樁是佤家的一種圖騰崇拜,一般位于寨中央的打歌場,代表著有人類在這里繁衍生息,最高的那桿是用龍竹制的幡桿,頂部有幾圈竹篾做的飾物,上部故意插些刺刺的篾條頭子,這既是飾物,又是避邪的物器,就像漢人用艾蒿避邪,桃樹驅鬼,門神護家一樣。篾圈下面,有一尺長的木船,代表著一帆風順,木船下面,有一條木魚,代表年年有余,有船就有水,有水就有魚,這預示著全村風調雨順、萬事大吉……[詳細] |

| 永和國門新村景區AAA AAA級景區,永和國門新村景區,位于滄源自治縣勐董鎮永和口岸旁,與緬甸佤邦勐冒縣紹帕區隔橋相望,景區以佤族傳統文化為特色,佤族特色民居依山而建,錯落有致地矗立在山坡上,環境優美、風景怡人,是中緬邊境永和口岸上的一張靚麗名片。……[詳細] |

| 嘎多月亮古寨景區AAA AAA級景區,嘎多村地處單甲鄉北邊,距滄源縣城33公里,嘎多村建寨至今500余年,佤名“來公”,譯作“繁華之地”“河邊街道”,曾是四方馬幫的集散之地、四周商品的交易點,嘎多大寨保留著282棟傳統民居,是沿邊現存體量最大、保留最完整的佤族傳統特色民居群,2016年被國家住建部列入“中國傳統村落”名錄,是東方小夜曲《月亮升起來》創作地,《阿佤人民唱新歌》采風地,被譽為“月亮古寨”。主打“以文促旅,建設特色旅游村寨”,依托原生態的佤族村寨,做好綠色生態旅游產業,是集吃、住、行、游、購、娛為一體的全方位展示佤族風情習俗的特色旅游景區。……[詳細] |

| 葫蘆小鎮AAAA 葫蘆小鎮位于滄源縣城西南3公里處,于2013年建設完工,小鎮占地面積202畝,共有民居180戶,建筑風格保留佤族民居獨有的建筑特點,外形特征為紅色弧形屋頂及屋角裝飾交叉角。小鎮兼具農田、山體、水體景觀,環境優美,風格獨特。小鎮180棟紅色弧形屋頂特色民居與文化墻、噴水葫蘆、打歌廣場、寨心磚、葫蘆塔、佤王府等佤族特色建筑巧妙地融合在一起,形成依山傍水、景色秀美、佤文化特色濃郁的集“吃、住、行、游、購、娛”為一體的全方位展示佤族風情習俗的特色旅游小鎮。小鎮于2015年6月份被評為國家AA級旅游景區。小鎮是一個佤文化原生濃郁的地方,白墻紅瓦,配上濃墨重彩的壁畫,體現了佤文化特有的炙熱情懷,而潺潺流過……[詳細] |

| 永和新村景區AA AA級景區,永和新村景區,位于滄源佤族自治縣動董鎮永和社區,與緬甸佤邦動冒縣紹帕區隔橋相望,距滄源縣城10公里,國境線長6.8公里,167、168界樁穿境而過,屬于抵邊自然村,為直過民族佤族聚居村落,是永久性固定村落。景區占地面積共計66畝(包含老支書事跡展示教育廳、游客中心、旅游廁所、停車場、觀景臺及其附屬設施等),景區內佤族傳統文化特色濃郁、紅色旅游文化主題鮮明、鄉土文化氣息濃厚、邊關文化氛圍歡騰,主打“紅色旅游+鄉村旅游+邊關旅游+民族文化旅游”,是集吃、住、行、游、購、娛為一體的全方位展示佤族風情習俗、紅色文化、鄉村文化、邊關文化的特色旅游景區。……[詳細] |

| AA級景區,班老鄉地處滄源佤族自治縣西面,東接南滾河國家級自然保護區,與班洪鄉隔河相望,北連芒卡鎮南臘村,西面和南面與緬甸佤邦南鄧特區爐房鄉(礦部)、紹帕區勐冒縣梅不老鄉接壤,是全縣6個邊境鄉鎮之一,國境線長達42.8千米。班老鄉自然生態資源稟賦優異。境內屬南滾河國家級自然保護區的核心區,共有森林面積2萬公頃,森林覆蓋率82.38%,是云南省維持生態系統平衡不可或缺的動植物基因庫,被譽為“植物王國、動物王國、礦藏之鄉”。轄區有亞洲象、白掌長臂猿、印支虎、野生豚鹿等63種國家級保護動物,有桫欏、千果欖仁、藤棗、美登木、羅漢松、中華雙扇蕨、董棕等19種國家級保護植物,有蘊藏豐富的金、銀、鉛、鋅等礦……[詳細] |

| 司崗里溶洞距滄源自治縣勐來村3公里,“司崗里”是佤語。“司崗”是“容器、山洞”之意,“里”是“出來”之意。“司崗里”意思就是:人類就是從這里出來的。司崗里傳說眾多,說很久很久以前的一天,一只小米雀飛過這里,聽到山肚里非常噪雜,感到很奇怪,便用小嘴啄了啄山體,結果大山轟然打開一個洞,佤族、傣族、彝族、漢族……依次從這個洞里出來。從此人類就在地球上繁衍生息。這樣一個傳說,無疑又給溶洞增添了幾份神秘的色彩。據地質部門和專家考察,該溶洞洞口位于海拔1200米的凹地中。它原是一條古老的地下河流,溶洞是由于地殼運動,地層變遷,河水改道而成。這段干涸了的地下河道,空豁幽深,長年累月,經地面雨水的滲透浸蝕,石……[詳細] |

| 滄源藏龍洞藏龍洞即龍王子的藏身之地,目前正處于初步開發階段,現已投資近100萬元;從洞口下臺階大約150米才到景點叉道口,右洞現已開發600多米,左洞現已開發800多米。溶洞是由碳酸鹽構成,受北東向次級斷裂制約,溶洞分為主洞和支洞,主洞長1115米,平均寬30米、高35米,規模宏大。洞中堆積物有黃色粘土和碳酸鹽巖塊石,因為暗河沉積和洞頂崩塌而成(該洞厚4至5米,局部達10米,多分布于洞口及壁底側)。洞中的這些化學沉積物非常豐富,有石筍、石柱、石鐘乳、穴珠、流石壩、石幔、石葡萄等。由于多年地質演變原因,洞中廳堂很多是百獸廳位于進洞后120米,長40米,寬48米,高28米;該廳內石筍、石柱發育,千……[詳細] |

| 班洪抗英遺址碑1987年10月10日立,碑文講述了這樣一段歷史:1885年,英帝國主義占領緬甸以后,便將侵略的魔手伸向我阿佤山區,妄圖溝通和擴大其在長江流域一帶的利益。1900年,英國不承認班洪為中國領土的事實,將佤族人民自古以來繁衍生息的“葫蘆王”地置于滇緬邊界南段未定界范圍隨即進行文化侵略。接著以武力、恐嚇或金錢收買兼用的手段買通少數敗類,背著班老、班洪兩個部落的首領開辦茂隆銀廠,并占領了茂隆銀廠、爐房等地。面對英帝侵略,班洪王胡玉山毅然招集各部王召開緊急會議,共商愛國抗英大計,于是,勝利飲馬滾弄江。1934年2月8日,愛國抗英的“班洪事件”發生了戰斗持續34個月,有44位佤族英雄兒女,為……[詳細] |

| 劉御故居位于臨翔區忙畔街道辦事處青華村委會青華大寨,該建筑為臨滄籍第一位中國共產黨黨員劉御先生故居,劉御,原名楊春瑜,曾用筆名火星、史巴克等,忙畔街道辦事處青華村人,年輕時參加革命,創作了不少的詩歌作品,曾被捕入獄,歷任左聯宣傳部長和支部書記、延安“戰歌社”社長等職,新中國成立后,歷任教育部編審副主任、云南省文聯黨組副書記、昆明師范學院黨委書記、云南教育學院院長等職務,著有多部詩集和故事集。劉御故居現存建筑由主房、東廂房、北廂房和大門組成,總占地面積529.09平方米,建筑面積為504.8平方米,主房為硬山頂三開間二層土木房,屋面結構兩山為卷頂式山墻,山墻外出檐,挑出兩耳,圓頂式山墻仿江南女兒……[詳細] |

| 勐來董棕林“董棕林”是圍繞著著名滄源崖畫谷景區分布的,全長約20公里,故稱“林帶”,它被列入國家二級保護的珍稀觀賞植物。據1995年云南省建設廳、省旅游局等部門專家組對滄源縣生態和人文資源的全面考察資料載:“勐董河年均氣溫19.3℃。”在《景觀資源表》“植物景觀”中有“勐來董棕林”等記載,在“挺拔娟秀的百年董棕”里說:“……樹冠如幌如傘,冠頂包葉如鋼針,直刺青天,巨大的棕葉,……狀似芭蕉扇;微風吹過,葉片抖動,沙沙作響,恰若孔雀開屏。高大的樹干和油綠色巨大樹冠使董棕特別顯眼,棕葉婆娑,婀娜多姿;散生的董棕孑孑而立,別具特色。”結論是:“董棕是一種極具觀賞價值的熱帶、亞熱帶風景林樹種,……巖溶峭……[詳細] |

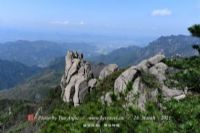

| 佤山云海阿佤山位于思茅市西盟縣,云海是西盟縣阿佤山獨特的自然景觀。冬春時分,阿佤山夜間輻射強烈,低海拔河谷的暖氣與高海拔沿山下滑的冷空氣相遇,導致了逆溫層以下形成了厚厚的云海,覆蓋著幽靜的山谷。太陽出來后,云海變得絢麗迷人。中午時分,氣溫升高,這時云層開始急劇地翻滾、奔涌、群山、云海忽隱忽現,千萬景象為一體。阿佤山云海自午夜形成一直到次日11時以后,才漸漸消散。一些峰尖刺破云層,突兀矗立于蒼穹,像春筍出土,一個個小山帽游離于云海半截的山腰,偈舢板,蕩漾于云海波濤之中。阿佤山云海,變化多端,十分壯觀。在勐坎觀看佤山云海,別有一番景致。乳白色的云霧,有時像一層層輕紗覆蓋著村寨,有時像海浪洶涌地拍打……[詳細] |

| 農克硝洞遺址位于滄源縣勐省鎮農克村民委員會東南面,洞口高15米,寬60米,洞穴深40米,面積約2000平方米。農克硝洞遺址的文化堆積層為黑色砂質粘土層和紅色砂質粘土層,每層均夾有碳屑、動物化石、燒骨和打制石器等。與石器共存的動物骨骼化石計有中國犀、黑熊、水鹿和彌猴等種屬。遺址出土石器與東南亞湄公河流域國家的“和平文化”相似,經樣品測定,年代在距今24000-43500年之間(甚至更老,未見底),是臨滄范圍內瀾滄江支流最早的古人類活動遺址及東亞、東南亞最早的“和平文化”遺址,對研究瀾滄江-湄公河流域舊石器時代晚期至新舊石器過渡時期的史前文化具有重要的歷史價值。2019年10月7日,農克硝洞遺址入……[詳細] |

| 廣允緬寺坐落于云南省臨滄地區滄源縣城內勐懂大街的北側。廣允緬寺又稱為“學堂緬寺”(緬寺即佛寺),是小乘佛教的建筑,始建于清道光初年。寺院占地2200平方米,現存的主殿建于高0.5至1.5米的基座上,面闊14.8米、進深24.4米,為穿斗式木架結構,由一圍廊式歇山頂三重檐殿堂與四方形五重檐亭閣組合而成。亭閣作重檐歇山頂,檐下裝飾有斗拱,斗拱五重上跳,拱部雕刻有云紋。大殿作三重檐歇山式木結構建筑,第三層檐下側面和后背形成殿堂四周的圍廊。殿堂的門窗作有透雕裝飾,梁枋門柱飾滿了“金水圖案”,技藝精湛,是傣族的傳統工藝。大殿內并列有六根金柱,前面的梁柱上裝飾有兩條倒懸的木雕巨龍,盤旋在過廳入口的左右二柱……[詳細] |

| 介紹:我國目前為止所發現的最古老的崖畫之一,據測定,崖畫產生于三千多年前的新石器時代晚期。一般繪制在垂直的石灰巖崖面上,距地面高2至10米左右。圖像個體大者約0.3米,小者約0.05米不等。可辨認的圖像1063個,包括人物、動物、房屋、道路、山洞、樹木、太陽、舟船、手印等,多為狩獵和采集場面,也有舞蹈、戰爭等內容。交通:位于臨滄地區的滄源縣地址:云南省臨滄市滄源縣佤族村寨勐來鄉類型:古跡等級:AAA游玩時間:建議2-3小時電話:0883-2165919開放時間:08:00-18:00。門票:門票12人民幣……[詳細] |

| 千米崖壁畫長廊,因為遠遠望去酷似一幅濃黑重彩的中國山水國畫,因此得名。壁畫陡立成崖,崖面有的形成崖廈,有的參差不齊,蜂窩狀溶孔密布,有的如刀削斧劈般平整光滑,有的像一臺臺的梯田,崖面由于雜質浸染及附生攀援植物的點綴變得色彩斑斕,如同一幅巨型壁畫,描繪了古老大地的滄桑。地址:臨滄市滄源縣佤族自治縣滄源崖畫谷風景旅游區內類型:文化旅游區開放時間:08:00-18:00。門票 門票13人民幣……[詳細] |

| 南滾和自然保護區位于滄源縣西北部,面積約600多公頃。由于是熱帶雨林區,各種闊葉植物生長迅速,形成平衡的生態群落,為各種動物提供了理想的棲息所。珍稀動物有:金錢豹、亞洲象、孟加拉虎、金絲猴、長臂猿、大蟒、巨蜥等,珍禽有:綠孔雀、犀鳥、白鷴、錦雞等。滄源一帶同湖北神農架一樣也曾有過“野人”的傳說,雖然至今沒人能證實“野人”的存在,但這里確是一片神秘的土地。……[詳細] |