海州區旅游景點介紹

| 甲子橋位于海州區海州老東門外,據清《嘉慶海州志》載:該橋為嘉慶年間海州知州唐仲冕建,因建于甲子年,故名。橋為平橋全石結構,長10、寬3米,下有二個方形孔洞,保存完好。橋側有弧額石碑一通,碑文:“甲子橋”三個大字,為唐仲冕楷書。橋東南側有井一眼,清代開掘。橋下為甲子河故道,因是海州知州唐陶山倡導開掘,故又稱“唐公河”。該……[詳細] |

| 南城城隍廟位于新浦區南城鎮東北山腳下,原址為宋咸淳年間(1265-1274)年普照寺舊址。清康熙庚申年(1680年)重建。廟基東西寬40、南北長60米,廟舍共34間,三進,成中軸線對稱面局。主體建筑為前、中、后三殿。三殿東西兩側都有側門相通,并有東西配房。建筑占地面積約2400平方米。該建筑對研究地方民俗史有一定價值,……[詳細] |

| 海州文廟戟門位于海州區海州中大街小學院內,現為教師辦公室。戟門(亦稱欞星門)是海州文廟的組成部份,初建于明洪武三年(公元1370年),成化十二年(公元1476年)海州知州侯鏜重修。戟門現存五間(包括門東耳房兩間),在東西山墻內,各嵌明碑一塊。按明《隆慶海州志》,明代戟門只三間,四面無墻壁(改辦公室時加),東西無耳房。現……[詳細] |

| 碧霞宮位于海州區白虎山東麓,曾為海州砂輪廠倉庫。碧霞宮現存二進院落,有大殿、后殿各東西三間,系磚木結構。據東南大學潘谷西教授鑒定,基本上保持著明末清初的建筑式樣和風格。其西壁嵌有一塊清順治六年的《燈油田記》碑,可能是清初修理此建筑時砌入的,為考定碧霞宮的建筑年代提供了佐證。我市康熙七年大地震前的建筑已極為少見。碧霞宮是……[詳細] |

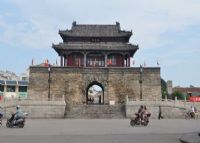

| 海州鐘鼓樓城門位于海州區鼓樓街。城門高約4米,內徑3.15米,長10.38米。磚石結構,石高1.9米:上以磚作券形拱門。城門上原有鐘鼓樓建筑,久圯無存。唯明海州知州王同所立《重修鐘鼓樓臺記碑》,今尚完好。碑額作弧形,高2.5米,寬1.03米,厚0.28米。碑的另一面,為明正德年間的《新建海道碑記》,根據《海州志》和此碑……[詳細] |

| 南天門古關帝廟前山門位于新浦區花果山鄉花果山南天門北側,現在是南天門小學。前山門通高約3.5米,寬1.3米。據地志和碑刻記載,古關帝廟建于明萬歷年間,是明三元宮的附屬建筑。南京東南大學潘谷西教授鑒定,前山門依然保持著明末的建筑風格。在我市的古代廟宇建筑中,南天門古關帝廟前山門是康熙七年大震后僅存的最早建筑。它對研究古代……[詳細] |

| 白鴿澗玄武石雕位于海州區朐陽辦事處園林村白鴿澗山頂,是依山巖的自然形狀圓雕而成。玄武石高40厘米,寬90厘米,通長186厘米;龜蛇相繞,作嬉戲之狀。玄武的雕刻技法和孔望山圓雕石像、圓雕石蟾蜍的技法一樣,蛇身又未刻出腹線,據此,玄武石雕可能是東漢晚期的作品。象這樣大的漢代玄武石雕是少見的,是古代雕刻藝術中不可多得的藝術珍……[詳細] |

| 孔望山杯盤刻石位于海州區朐陽辦事處孔望山居委會孔望山之巔,是用一塊天然大石鑿成。因大石之形如硯,俗謂之“硯石”。大石東西長320厘米,寬200厘米,厚70---100厘米,底部有三塊小石支撐。大石正中凹刻一盤,繞盤又凹刻八杯,杯盤西30厘米處有兩個碑槽,大石東北端厚壁刻隸書“硯石”二字。根據《隸續》所錄《五君杯盤文》和……[詳細] |

| 海州東漢二號墓位于連云港市海州區朐陽街道雙龍村石棚山風景區。墓系東漢晚期磚石結構,由甬道,前室、后室三部分組成。東西長7米,南北寬3.12米。甬道土坑為斜坡式,墓底以磚鋪作人字形紋。墓頂用磚石迭砌,墓壁系采用一順一丁法以青磚砌成。前室平面近于正方,頂為四隅卷進的構造方式。后室平面作長方形,頂以十三塊塊石逐步內收迭砌而成……[詳細] |

| 海州古墓葬群位于海州區朐陽辦事處,西自海州白虎山,東至孔望山,北起玉帶河,南至錦屏山麓。自五十年代以來,這一地區屢有漢代木槨墓、石槨墓和宋代磚石墓出土。出土文物豐富,有些文物是全國罕見的藝術珍品。如西漢侍其繇墓、霍賀墓,其報告都已在《考古》雜志上公開發表,近年,還出土了早期的漢畫像石墓和明代的墓志銘。目前,這一帶的地下……[詳細] |

| 九龍口遺址在錦屏山東側一個背風、向陽、名叫九龍口的谷地中,現地屬海州區錦屏鎮陶灣村。面積15萬平方米。九龍口遺址1957年曾出土過一套戰國編鐘和商代的陶器,銅鏃及戰國陶片。其中一件紅砂質分襠陶鬲,可見東夷文化的端倪。此遺址對探索東夷文化有重要價值。1982年公布為連云港市第一批文物保護單位。保護范圍:九龍口南,尾礦壩內……[詳細] |

| 土船頂遺址位于連云港市海州區朐陽街道園林居委會錦屏山北麓白鴿澗西南坡積臺地上,是一處坡積黃土高墩。遺址東對馬耳峰,西接薔薇河,南倚錦屏山,北近海州城,因其外形像船,故名“土船頂”。遺址東西長100余米,南北寬30余米,高約4米,總面積約3500平方米,文化層厚約2米。經地面采集和整理,其遺物有紅陶及灰陶鬲足、鬲口、幾何……[詳細] |

| 大村、小村遺址位于海州區花果山街道南云臺山西麓,遺址西至大村水庫堤壩,東、南、北三面至公路。遺址文化層厚1米余,面積約2萬平方米。1959、1960年曾進行發掘。出土的遺物有:新石器時代的紅色細泥質陶缽、石斧、石錛等,西周早期的青銅器,漢代的筒瓦,六朝的瓷片。小村遺址位于大村遺址北1.5公里,現為小村葡萄園。出土的遺物……[詳細] |

| 陶灣遺址位于海州區錦屏鎮陶灣村錦屏山東南麓,新石器時代至漢代遺址。面積5萬平方米。陶灣遺址出土過新石器時代的紅砂質粗陶器和蚌殼、商代和戰國的陶片以及漢代以后的青瓷片。馬腰嶺遺址出土有新石器時代的泥質平底碗和粗砂質陶罐腹片,還曾在遺址地表上采集到打制石器。馬腰嶺遺址對探索我市古文化的面貌有重要的歷史價值。1982年公布為……[詳細] |

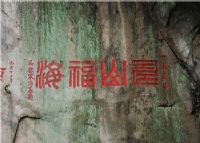

| 水簾洞摩崖題刻位于連云港市海州區花果山街道花果山風景區水簾洞,刻在洞外的巖壁上。石刻皆為摩崖題勒,書體有篆、隸、楷、行。從石刻年款可知,水簾洞石刻鐫于明清兩代。明刻有“高山流水”、“神泉普潤”、“靈泉”;清刻有“印心石屋”。水簾洞石刻的內容都是記錄和描寫水簾洞勝景的,有一定的歷史價值。1982年被公布為連云港市第一批文……[詳細] |

| 二澗遺址位于連云港市錦屏山南麓,地屬連云港市海州區錦屏鎮崗咀村,面積約2400平方米。1958年發現,1959年和1960年江蘇省文物工作隊進行兩次發掘,發掘面積共336平方米。遺址文化堆積包含新石器時代青蓮崗文化、龍山文化遺存、岳石文化以及西漢時期文化遺存。青蓮崗文化墓葬7座。皆為單人仰身直肢葬,頭部多用紅陶缽覆蓋,……[詳細] |

| 塔山古道位于連云港市海州區朐陽辦事處吳窯居委會南塔山,由北向南穿過林木扶疏、古老幽靜的山谷。古道依山地的自然形勢鋪筑而成。地勢低平處鋪以塊石,斜坡處鑿成臺階,高崗處劈成凹槽形路面。路寬2.6米,現長450米。根據古道旁的《新設山路記》石刻,其鋪筑的年代為金明昌二年(1191年)。塔山古道是我省首次發現的唯一有確切記年的……[詳細] |

| 孔望山古城遺址位于連云港市海州區孔望山居委會孔望山、鳳凰山。古城沿山脊而建,東西長640米、南北寬550米,總面積約29萬平方米。1980、2000-2004年多次考古調查發現,古城設東、西二門,西門保存明顯。古城的北城垣沿孔望山山脊修建而成,北城垣墻體基本完整,現存寬度2米左右,高度1-3米不等;南城垣沿鳳凰山山脊而……[詳細] |

| 郁林觀石刻群位于連云港市海州區花果山街道飛泉村“獅子巖”下,共有16處石刻分布于附近山崖上。其中著名石刻計有8處。其一為唐開元七年(719年)鐫于“飛泉”前一塊巨石上的“東海縣郁林觀東巖壁紀”,為海州司馬崔惟怦之子崔逸撰文,未著書刻者名款。文24行,行17字,字徑10厘米,八分書。是一篇文字優美的描述云臺山風光名勝的游……[詳細] |

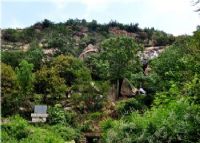

| 花果山大圣湖水利風景區是國家級水利風景區,地處連云港市東部,位于花果山風景區主入口,總面積約10.47平方公里。大圣湖(原名大村水庫)里,是一處原始社會部落村莊的遺址,主要分布著大汶口文化和龍山文化兩種新石器時代的文化遺存。花果山大圣湖水利風景區地處江蘇省連云港市東部,位于花果山風景區主入口,總面積約10.47平方公里……[詳細] |