重慶市旅游景點介紹

渝中區 綦江區 萬州區 石柱縣 北碚區 巫山縣 江津區 南岸區 沙坪壩區 豐都縣 涪陵區 潼南區 大足區 墊江縣 城口縣 合川區 巴南區 武隆區 開州區 長壽區 榮昌區 黔江區 銅梁區 酉陽縣 巫溪縣 梁平區 永川區 奉節縣 渝北區 云陽縣 秀山縣 九龍坡區 南川區 璧山區 大渡口區 忠縣 江北區 彭水縣 重慶市文物古跡 重慶市紅色旅游 重慶市名人故居 重慶市博物館 重慶市十大祠堂 5A級景區 4A景區 重慶市十大景點 重慶市十大免費景點 全部 重慶市特產 重慶市美食 重慶市地名網 重慶市名人 [移動版]

| 坐落在兩路口長江一路11號的羅斯福圖書館(暨抗戰時期的中央圖書館)與重慶市少兒圖書館緊鄰,為一棟三層樓高的老建筑,共有房舍40間。整座建筑依山而建,灰磚黛瓦,古樸無華,周邊綠樹環抱,顯得幽靜、肅穆。羅斯福圖書館是中國歷史上第一個,也是唯一一個以外國總統名字命名的圖書館,并被指定為聯合國資料寄存館,是我國保存聯合國資料最……[詳細] |

| 水力發電具有效率高、成本低,有利于環境保護和水資源綜合利用等優點。1878年法國建成了世界上第一座水力發電站。十年后,也就是1888年,臺灣巡撫劉銘傳籌劃在臺灣淡水河支流新店溪建設龜山水電站,至1905年建成發電,裝機容量500千瓦。這是我國最早的水電站。我國大陸第一座水電站是1912年在云南滇池地區建成的石龍壩水電站……[詳細] |

| 萬州西山公園鐘樓建成于1930年,共12層,高50.2米,雄偉壯觀,與上海海關鐘樓齊名,系長江沿岸一大景觀。建成至今一直被認作是萬縣市標志性建筑物。西山鐘樓為重慶市萬州區城市較早的標志性建筑之一,“萬縣八景”之一的“西山夕照”即以此命名,自1930年建成以來,一直吸引著過往名人和八方來賓登樓一覽江城風采。西山鐘樓是中外……[詳細] |

| 灣底譚氏民居為河嘴鄉譚氏家族家宅,始建于清康熙年間,占地約4畝,建筑面積約5000平方米。該民居規模大,格局完整,建筑風貌保存較好,建筑工藝精湛,裝修精美,是川渝地區少見的莊園建筑精品。灣底譚氏民居已經有250多年的歷史了。灣底譚氏民居在《譚氏族譜》上有明確記載,家族發展沿革清晰,具有較高的歷史價值,并具有突出建筑特點……[詳細] |

| 大寧鹽場遺址地處重慶市巫溪縣寧廠古鎮后溪河狹長的南北兩岸坡地上,是一處擁有兩千多年制鹽歷史的工業遺址,總面積約50萬平方米。該遺址是我國開發較早的以自然鹽泉為基礎的鹽業遺址,是川渝鹽業開發悠久歷史的重要見證;該遺址鹽灶群規模大、數量多,鹽泉、輸鹵管道、蓄鹵池等遺存保存齊全,完整地展示了我國古代制鹽生產流程;該遺址規模宏……[詳細] |

| 白帝城遺址位于三峽地區瞿塘峽西口的長江北岸,自古以來被視為“東控荊楚、西扼巴蜀”的兵家必爭之地。南宋白帝城占地面積約2平方公里,平面形狀近似于馬形,由白帝城、馬嶺夾城、下關、瞿塘關和子陽城組成,各城池彼此相連,形成了“連環城”、“城中城”的布局。城池-除長江天塹外,還發現有擂鼓臺遺址、白臘坪遺址、雞公山遺址等寨堡和據點……[詳細] |

| 巫山玉米洞遺址是重慶地區發現規模最大的一處洞穴和曠野遺存相結合的史前文化遺址,該遺址先后進行了三次考古發掘,文化堆積深厚,其時代跨度從距今30萬年至一萬年,涵蓋了我國早期現代人起源的關鍵階段,填補了川渝地區距今30萬年至15萬年舊石器文化空白,對探索和研究東亞舊石器區域文化的多樣性和三峽地區古環境和古人類的技術模式、生……[詳細] |

| 河灣山寨,位于重慶酉陽縣后溪鎮境內,被譽為中國最美土家山寨,因土家人的母親河酉水河彎曲流淌于境內而得名,幅員面積15.5平方公里,以土家族、苗族為主的少數民族部落聚集。河灣山寨建于(1370)年,即明洪武三年。山寨依山臨水而建,階梯式布局、層次分明,錯落有致,寨中古木參天,翠竹青青,山寨建筑為土家吊腳樓,走馬轉角風貌獨……[詳細] |

| 新石器時代遺址。位于重慶市云陽縣巴陽鎮巴陽村長江北岸一、二級階地上。2000—2003年廈門大學進行發掘。發現新石器時代和商周至漢代遺存。晚期遺存主要是各時期墓葬,早期遺存可早到新石器時代晚期,出土有鋸齒狀唇沿花邊口罐、夾砂繩紋罐、磨制石器和打制石片等,反映出長江三峽以西地區的新石器時代文化面貌。……[詳細] |

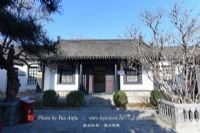

| 平橋文昌宮(和平中學舊址)位于重慶市武隆縣平橋鎮鳥楊村小河口小組,始建于清咸豐年間,座南向北,土木結構,四合院布局,占地300平方米。正殿為懸山式屋頂,穿斗式梁架,明間排架抬梁式,3穿用4柱,面闊6間21.5米,進深3間7.55米,下殿為重檐歇山式,兩邊有廂房。正殿右角20米處有一重檐翹角亭,名“魁星樓”,1988年毀……[詳細] |

| 玫瑰花海景區位于潼南區崇龕鎮,距區城37公里,與最美花海——潼南油菜花景區相距1公里。景區種植玫瑰面積6000畝,景區面積4000畝,從2016年開始舉辦“潼南玫瑰花開,相親相愛的來”為主題的玫瑰花節,每年吸引大量游客前來觀光旅游。每年4月起進入玫瑰花季,景區陸續舉辦玫瑰花節、露營節、七夕情人節及國慶游園節,景區配套有……[詳細] |

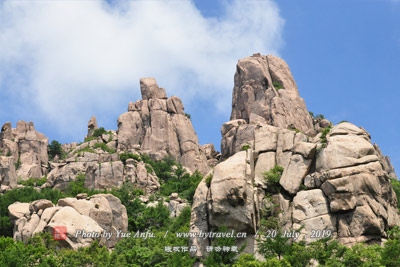

| 頤養福地、靈秀龍多,龍多山位于潼南區龍形鎮境內,與合川區龍鳳鎮相鄰,最高海拔619米,山脈綿延十里,龍多山旅游資源豐富,為巴蜀名山。山上林木幽深、風光旖旎、怪石嶙峋、泉水潺潺、鳥語花香。山下地勢平坦、寬闊,萬畝良田盡收眼底,千戶炊煙無限遐思。龍多山千年佛、道文化歷史悠久,廟堂殿宇古樸典雅;摩巖石刻歷經唐、宋、元、明、清……[詳細] |

| 重慶潼南農業旅游度假區核心區位于潼南區太安鎮,距遂渝高速潼南出路口約9公里,集瓜果長廊、種植模式展示、中小學生農業教育示范、農業科普、田園觀光養生為一體的國家級現代農業示范園。這里是一個集農業觀光、休閑度假、農家體驗為一體的新型農業生態觀光園, 被評為全國美麗宜居村莊、中國美麗休閑鄉村、全國首批綠色農莊。 ……[詳細] |

| 馬龍山摩崖造像位于臥佛鎮獨田村三社與馬龍村五社的馬龍山南面坡,座南向北。在馬龍山東西長45米、南北寬10米的范圍內,分布有臥佛等1-6龕57尊造像,主要再現了大型釋迦牟尼的涅槃像與弟子悲天痛地的場景。在羅漢巖坡,東南面分布有7-178龕525尊,長50米,寬4米的范圍內。另有零散3龕9尊,整個馬龍山保護范圍面積6800……[詳細] |

| 禹王宮位于雙江古鎮正街43號,建于清初,座西南面東北,呈三進復四合院式布局,占地面積12216平方米,建筑面積2556平方米。清末民初利用該建筑創辦學堂,存有戲臺、左右兩廂戲樓、正廳、后廳等建筑,至今保存完好。臨東南的關廟與西北面的張飛廟,建于清初。關廟于光緒二十年重建,有歇山式和懸山式木結構建筑,其柁墩、撐拱鏤空鎦金……[詳細] |

| 源泰和大院位于潼南縣城西北10公里的雙江古鎮正街50號,前系解放前楊宣豫的宅第,始建于清光緒八年(1882年),歷時8年,于光緒十六年(1890年)竣工落成。該宅地承襲“楊三泰”號名,稱號為楊源泰,因宅主楊宣豫字季和,遂在“源泰”后加一“和”,字,故稱“源泰和”。解放后收歸地方政府,由縣文化廣電新聞出版局委托雙江鎮政府……[詳細] |

| 興隆街大院位于雙江古鎮銀龍路71號雙江鎮中學內。始建于清光緒二十一年(1895年),系解放前雙江富商楊紫豐的住宅,解放后收為軍產,駐某部隊一個教導團,93年收歸地方政府,作為雙江鎮中學校址,2006年12月31日潼南縣政府公布為潼南縣首批文物保護單位。 清代興隆街大院為單檐穿逗式、抬梁式懸山磚木結構古建筑,座北向……[詳細] |

| 四知堂位于雙江古鎮西800米,為四合院式木結構懸山頂建筑,建于清同治初年,距今已有140多年的歷史。僅前廳采用了抬樑式,其余皆為穿斗式,通面闊55.4米,通進深35.5米,總建筑面積1966.7平方米,占地面積達2600平方米。該建筑座西南面東北,背依“半邊山”,面臨“猴溪”。平面布局以“四知”作為設計建造的指導思想,……[詳細] |

| 雙江楊氏民宅,又名田壩大院,位于雙江鎮正街85號,因該宅基地原為大片良田,故俗稱“田壩大院”。 系雙江首富楊守魯的家宅,始建于清光緒四年(1878年),歷時12年于光緒庚寅年(1890)落成,距今已有110多年的歷史。大院坐南面北,為單檐懸山頂木結構四合院式建筑。中軸線上為主要建筑,面闊七間,共四進,呈四合院布局,每進……[詳細] |

| 龍興寺位于潼南縣城南40公里的小渡鎮匯集代場村,在唐代銅梁縣城遺址邊緣的廟兒坡小丘上。建造于明代順四年(1406),原有三重殿,今僅存正殿及后殿的一開間。正殿為廡殿頂抬梁式木結構建筑。屋面現狀已經改為小青瓦屋面,翼角、脊飾大部分垮塌,修建于高80厘米的素面臺基上。當心間闊7米,兩梢間面闊5.7米,副階周匝0.65米,通……[詳細] |