���Kʡ���ξ��c��B

�Ͼ��� �K���� ������ 悽��� �o�a�� �P���� �}���� ������ ���w�� ������ ̩���� �B�Ƹ��� ��ͨ�� ���Kʡ������E ���Kʡ�tɫ���� ���Kʡ���˹ʾ� ���Kʡ�����^ ���Kʡʮ������ 5A�����^ 4A���^ ���Kʡʮ���c ���Kʡʮ�����M���c ȫ�� ���Kʡ�خa ���Kʡ��ʳ ���Kʡ�����W ���Kʡ���� [�ƄӰ�]

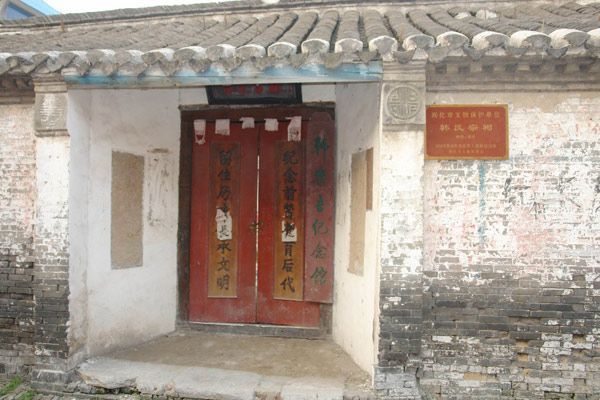

21����������լ

������������լλ��ɳ���悅^����34̖���|��119��43��08.9�塢����33��09��07.8���������ӽ�������������լ�����������ɖ|���ɽM�������ɣ��ɽM�����������M���쾮���Գ�Ժ����ռ����e180ƽ���������T�ɂȰ���ʯ�ģ�Ժ�Ƚ��С��������ձڣ����ݷ��g�컨�������ɂȎ����T��育�Ҏ�t�߲ʲ�������������լʼ������ĩ�������ڼ���ĩ������һ�Ρ���������լ�w�F��������ºӼ�悹���Ӫ��صĽ����L�������о��d��������ɳ�ϵ^�����ӽ�������һ���Ěvʷ�rֵ��2009�����d������������������������լ����������ﱣ�o��λ������[Ԕ��]

22���d����������

������������λ��ɳ���悅^��������6̖�T�ȣ��|��119��43��17.0�塢����33��09��01.8�壬��һ̎������ý��������������������ϣ����M�����쾮�������������քe�����T���h�d�����ú����d�����е�����ڶ��MԺ��ֲ��һ����y�Ә��������M���Ȟ����g�͏d���ߙ_������ʽ�������M�|���O���T�ǣ����d�����O���L�l���_�����������������λ��ԓ�����Ǐ������˼�������Ĉ�����ʼ��������⣨1821-1850�����g,�ɏ��A������������r���������������������d���^�����^�õ�������ý��������о�ɳ���������ºӵ^��������L���������Ļ������ý������ֵȾ���һ���Ěvʷ�rֵ��2009�꣬�d����������������������������������ﱣ�o��λ������[Ԕ��]

23��ʯ���Ŵa�^

����ʯ���Ŵa�^λ��ɳ���ʯ���������������|��119��43��17.0��������33��09��01.8�壬��һ̎����Ž�����ʯ���Ŵa�^�����lʯ���������w�ʡ��ˡ���������ˮ�ż�ʯ�A��ÿ����50��������14�������lʯ����ֲڷ����������oȱ���a�^�ɂȽ���ʯ�^�g�������Ͽ����������������Թ�������Ŀǰ����ʹ����ʯ���Ŵa�^�����º�ˮ�l�^�����^�õ�����a�^���^�麱Ҋ����һ���Ĵ����Ժͪ�����������һ���Ěvʷ�ͿƌW�rֵ��2009��, �d����������������ʯ���Ŵa�^����������ﱣ�o��λ������[Ԕ��]

24���d�����

�������λ��ɳ��悺���ﱱ������ʿ�U���ς����|��119��43��24.9��������33��09��10.0�����ϱ�����������ԭ�������ɡ�����������w��ʯ�Y�����ϱ�������ȫ�L15.5������2.66���������L4.5������߅б�·քe�L5.5�ס���ĽY����һ����������������̤���_�A���o�ھ�����ɫ�����lʯ����߅��������u����������ʯ��������������ǖ|������к����|���¹ٺ��������ʮ���꣨1839�������ʿ�U�֏��ޣ����ɸ����U�����������ɡ�����������������Ϫˮ�M����������P������ɳ��һ̎�پ��������ɳ��悱���Ř���Ψһ���������������ʯ�����佨��������h���Y�����ɣ�����Ҏ�����|�؈Թ����L��������������ʹ�ã����ٺ�Ҋ�������^�ߵĚvʷ��ˇ�g���ƌW�rֵ2007�꣬�d��������������������ڶ������ﱣ�o�Ρ���[Ԕ��]

25���~�п�ʯ���

�����~�п�ʯ���λ��ɳ���悅^ǰ����c�ϴ�ֽ��R̎�´��104̖���|��119��43��15.0��������33��09��04.2�壬�����������~�п�ʯ��֬F��30������108�K��ɫ�lʯ䁾���ÿ�K�lʯ�L1.15�������s0.36�����ϱ��������ʡ�T������ʯ��փɂȽԞ��䁣��������������弰����r�ڽ�������������Ժ����~�пڼ�ʯ�����u�lչ��ɳ�Ϲ�����Q��A�ĵض���һ�ȳɞ����ºӵ^��ˮ�aƷ���Ľ���ɢ�ء�����ˮ·��ͨ�l�_��ɳ���̘I���ֹ��I�lչѸ����ʯ��փɂ��������^��ӛЬ������ӛ�������ӛ�V؛�꼰�u�@�����\�������̖108�����~�пڡ�ʯ�q�������О顰���}�ǰ˾������v��Ԋ�˶�����ԁ���~�п�ʯ��������������Ժ��Y�����x��ѿ������ɳ�ϡ���u�γɵČ���Ҋ�C������һ���Ěvʷ�rֵ���Ļ��rֵ��2007�꣬�d���С���[Ԕ��]

26��ӭ��

����ӭ��λ��ɳ��悕r�������|��119��42��42.3��������33��07��06.1�壬�����������ι�ʯ���u����s2.2�������挒2.6�����L15.8������ȯ픲�������0.6����ʯ������M��ƴ�ӽM�϶��ɣ�ÿ�M�������߉K��ʯ������������u������Թ����������Y���ƌW��ӭ����һ�������^����õ�������������������Y���ƌW������Թ������Ͽ������uʯ�Y�ϣ��^�麱Ҋ���������^��Ҋ�C�˕r���vʷ�ϵķ��s��ͬ�r���о����º�ˮ�l�^�����lչʷ�ṩ�ˌ��������������^�ߵĚvʷ��ˇ�g�ͿƌW�rֵ��2009��, �d����������������ӭ�����������ﱣ�o��λ������[Ԕ��]

27��éɽ�|���R

����éɽ�|���Rλ��éɽ�悅^�|�����|��120��00��25.7��������32��44��30.5�壬����������éɽ�|���R�F���������g�����ܽY�������w��ã����в���������������Ҏ�������Ͼ�����éɽ��ǽ��Kʡ��ɫ�Ļ�֮�l�������Ļ����ڽ��Ļ����о��h������ǰɽ����������é����^�������顰��é����éӯ��é�ԡ�é�̣���֮�ء�éӯ�֞���̹����Ж|����۵�ԭ�������Ԫ����֮�H���������R�R���|���R��������ÿ���r�v����ʮ���e�k�ݺƴ�Ė|���R������������éɽ�|���R���H���о����ºӵ^�����R�����ṩ�ˌ�������������һ���ĿƌW�rֵ��ͬ�r���о�éɽ�^�Լ��҇���᷵^��̩ɽ�����g�����éɽ�^�ڽ��Ļ��������Ļ��İl�����lչ�������Кvʷ���Ļ��rֵ��2009�����d����������������éɽ�|���R����������ﱣ�o��λ������[Ԕ��]

28��éɽ�ƾ�

����éɽ�ƾ�λ��éɽ�悅^���¶U�����|��120��00��23.9��������32��44��28.1�壬ԭɽ����ɽ��̎��éɽ�ƾ�ϵ�ƴ��_Ԫ���g��713-741���������e���̞���̕r�U��éɽ��é������^�r��������P�ݸ�־�������|�_�h־������éɽ־�����d�顰�����ʕr��菡����༴�ƴ��_Ԫ���쌚���g��713-755�������s1300��������r�|�ص�ʯ���ڞ��δ����r���ӣ���ȳʰ˽������ȂȈA�������ڞ�u�����ڃȏ�0.3�����⏽0.6������0.4�������⏽0.72������ɽ�r�|�أ��Һ�ɫ�����²���u����������������W�ߡ��Կ���Ҋ�L���d�����δ��������^éɽ��ӛ�������ξ������꣨1007���ĵ��^���̾��¶U�º���һֱ������ԭַ������ӛ�d������ԭ����С�V�ʺ��J������s7�ף�����ɰʯ֮���Q��С�������z�Ͽp�������ˮľ����[Ԕ��]

29���d���o����

�����o����ȫ�Q��뷷��o���¡���λ�ڴ�����o���֣��|��120��07��36.6��������32��43��07.8�����ƴ�ʼ�����δ��Ľ���������������Αc���|�_�h־���d�����o�������ڴ��ҝ��������Ρ����o����ǰ����ƴ������ĵ��^�����ǏR�����δ��Ğ���¡��U��������r���鱣�o�|��һ���ƴ���������v�䣨�棩����ԓ������2���������γɴ˵��c���ی����ͬһ�l���S���ϵIJ�����Ŀǰ���Ա����������y�ӣ����d���м��Ř���ľ�������oĩ�ͱ����o������������������ɴΓܿ������o���¡�������o����ݻֺ������Sɽ�T��������ʹ��ی������M������ͥԺ�����л��������|�Ȟ���������S����ɮ����o������������������������ی���������ڽ��������������ã������^�ߵĚvʷ�rֵ�ͿƌW�rֵ��1986�꣬�d���h�������������o�����һ���ġ���[Ԕ��]

30���_�h��

�����_�h��λ�����f��wţ�����|��119��56��25.0��������32��43��39.1����ʼ�������������絝���꣨1633����̩��־�����ߡ����⡤���^�������Pʷ��ӛ�d���_�h�����罨�ڱ��ξ������g��1004-1007�꣩����������1000����vʷ���_�h���������wţ��|����һ������hˮ�Ķ�u�ϡ���������M�@������M�������Q�顰���µء���Ԫĩ��ʿ�\����Ԫ谹���������õ�ʿӢ���wţ�_�h�³�����������������_�h�±��О�̩���ºӵ^������ʮ�˱����ġ����¡�֮һ�����������꣨1373������Ժ�������念����ʮ�꣨1661������Ժ�ɷ�̶U�ڸĞ����ڡ�̫ƽ��Ժ�����������Ժ����Αc���꣨1799�������ʮ���������õ���ͬ�̶ȵ����������o40�������Ժ���ֽ���������1958������Ժ��18��ס��¡���x�_��Ժ����Ժ���ಿ����[Ԕ��]

31���Y�f���R

�����Y�f���Rλ��ꐱ���Y�f�����|��119��51��07.0��������32��48��06.6�壬�����������֡����������R�������Y�f���Rʼ�����念����1662-1722�����g����w��1875-1908�����g�������ɖ|������ϱ�������g�ăɽM�������ӽM�϶��ɡ����̶U�ڂ����������R�������Ƕ�����w���gʯ�����Y�f���R���ֺ��������ܽY�������ľ���������w�Lò�Դ档���о�������º��r���ڽ��Ļ��İlչ�ṩ�ˌ����Y�ϣ�����һ���Ěvʷ�rֵ��2009�꣬�d�����������������Y�f���R����������ﱣ�o��λ������[Ԕ��]

32���n������

�����n������λ�ڴ��G����ȵ��n�G�壬�|��119��50��12.9��������32��56��26.6�����������M���������������ù���������W���nؑ���F���n����o���^�������ù����n���������������g���K���w���d���Ěv���������nؑ��1509-1585����̖�����������d���ˣ��G������������̩�W�Ʉ�ʼ�����ޡ����Ÿ��ӡ��W�ɚw��Խ̌W���מ��Σ������ɼ���һ������������ٝ�䡰�^����ߣ��n��һ�˶��ѡ����{������������������������С��n���������z����������2007�����d�����������������n��������ڶ������ﱣ�o��λ������[Ԕ��]

33�����o���ǘ�

�������ǘ�λ�ڏ���悏��o�����|��120��12��22.4�塢����32��47��01.6�������������w��1875-1908�����g�����ǘ���һ���ο״u�������мsһ�ٶ�ʮ��Ěvʷ�������ˮ��5.2�ס��ڗU��1.25�ף�����4.05�������3.7������Ȧ��2.05�ף�����ڸ�0.6�ף���3.23�����ڌ�0.38�ף����L22.7����Ŀǰ����ʹ��������ۂ��� �������^���Y�������������^����������ǘ���о����º�ˮ�l�^�����lչʷ�ṩ�ˌ�������������һ���Ěvʷ�ͿƌW�rֵ��2009��, �d�������������������ǘ����������ﱣ�o��λ������[Ԕ��]

34������������

��������������λ���Ѕ^��һ�ЌW�و��϶ˣ�ԭ�ϳǃȴ�ֺ������У����|��119��50��10.7��������32��56��05.4��������ʯ��������210��������114��������23���ף����E�������������������������ξ���ʮ���꣨1559�������Ğ������ČW�����������ӡ�֮һ���d�����ڳ���������ӛ���ξ���ʮ��������ʮ���꣨1557-1559���g���d��֪�h����A�I��܊������ȡ�Ä����Ěvʷ�^�̡�����A�����e����̖���������V����������������У������ξ���ʮ���꣨1556���Mʿ�����d���r�����ܲ�Ᵽ�ͨ����̩�����}�������]������һ�ȜS�������d�������С�����A����eн�ȡ�����е��ļ�����ˎ�ǧ���r�r���������Ӌ����ͬ�r�����Եdzǣ����֎��������C�C�P�P�����ֳ����ܕ���֮�C���lj���ֱ��ȡ�üξ���ʮ�����⻨�X������ˡ���[Ԕ��]

35��Ī�����

����Ī�����λ���Ѕ^��ꖽֵ����x��^������������21̖���|��119��50��22.9�塢����32��56��43.5�壬ռ����e��400ƽ���ף���һ̎������õĹ���ӽ���Ⱥ���ɖ|�����ɽMǰ������M�������ɣ����з���12�g���������T��������������̄e�߽�����Ī�����ʼ��������������S���꣨1853�꣩��ԭ��悽���Ī�������̫ƽ������y���w���d�������ڴ�լ���������Ī�aެ��լ���M���˸Ľ���1945������֮��������܊ij���C�P���v�ڴ���Ī������DZ�����õ���ӽ��������о��d�����������������y���T�Ľ����lչ�ṩ�ˌ���������2009��, �d����������������Ī����Ӟ���������ﱣ�o��λ������[Ԕ��]

36���츮

�����츮λ���Ѕ^�ǃȖ|��ֱ������L��·�������|��119��50��19.5��������32��56��14.2������һ̎���͵�������ڽ������ֲ������츮���w������uľ�Y���Ɍ�С�����T�����ܽY�������w���������С�����Ȟ�Ɍӎ������ߙ_������ʽ��ľ�^�ǰ����|���L�s6.8�ף��ϱ��L�s9.5����������Ҋ��С�쾮���|�����ɂȽ��Ї������γ�һ������Ժ�䡣���Tλ�ږ|�Ͻǣ��T���Ƕ��ʯ�~���݈@�����������ª������츮�������£��L����������������о�����һ���ĵ����ԡ���������2009�꣬�d�����������������츮����������ﱣ�o��λ������[Ԕ��]

37��ɳ�Ϻ����ώ�

����ɳ�Ϻ����ώ�λ��ɳ���悅^��������Ž���Ⱥ����ԭ�̕���������103̖�������|��119��50��10.2�塢����32��56��07.0����ɳ�Ϻ����ώ�������������ԭ����ϼҎ�������Ğ錦���_�ŵĹ������Ծ����r�ҷ��ϳ��۫@���������ʮ�꣨1931����ˮ�˺���ꐺڱ�����ԭַ�ؽ��������L������������ʽ��ˇ���硰���T�������������Ȳ��Oʩ�ϣ���ľ��������ȫ���]ʽ�����_���ڱ��_���O��ľ�R�����Ա�����߳韟�����Մ���⡣ͬ�r�O�ñ����ϴ�裬����ľͰ�н���ˮ�_ϴ���OӋ�����c�F���ӽ���2008��ɳ�������������ԭַ���vʷԭò�����M��������ɳ�Ϻ����ώ������L��e�����OӋ�ƌW���Oʩ��������r�����ºӵ^ʮ�ֺ�Ҋ������һ���Ěvʷ�ͿƌW�rֵ��2009��, �d����������������ɳ�Ϻ����ώ�������������[Ԕ��]

38���й��d���hί�����fַ

�����й��d���hί�����fַλ�ڴ��G�悅^���d�|��������33̖�����|��120��12��41.4��������32��55��54.2��������ͨ���߷�Ժ�������g���ݳ����������T�ǡ��쾮��������ռ��117ƽ���ס�1941��1��7�����й��K���^�hί����ӛ�ا�@�ڴ��������_�d���h��ίί�T���h�������K���^�hί�Q�������N�й��d���h��ί�������й��d���hί�������A���Ε�ӛ����νM�����L����Ī�����������L���O��DŮ���L��ͬ��4�µף�����Ȼ���й��d���hί����ӛ���й��d���hί�ij�������־���d���^�h�ĽM���Ѱlչ��һ�����A����1941��3�����K���^�hί�ķQ�K�Ѕ^�hί���d���hί�Ԍ����I����ͬ��11���������K�ж���ί��1944��11�����d���hί�����K��һ��ί�I����ֱ�������������d���hί��������һ�������d���h������������Ҳ�ڸ��^���k�¡���[Ԕ��]

39���d���h�����fַ

�����d���h�����fַλ�ڰ��S�Ф�Ҵ�254̖���|��120��08��47.4��������33��08��08.7�壬����F����Ҫʷ�E�������Խ������d���h�����fַ�F��һ�M���g�������������ߙ_���|��������ǰ���쾮��ԭ���ĺ�Ժ����ő����g����܊������������100܊��߀�l�Fռ���h�Ǽ���Ҫ��ͨҪ�����й��d���hί���d���h���������Գ�ԭ�ض�����1947����1948���g���d���h�����������ЌW���ڴ��k�������g�����Γ��𠎵���Ҫ�������h���������]�h�������K�ж��օ^���K���Ո����Ҳ���Ⱥ��D�Ƶ������k�������@����ª���������d���h�����I������Ⱥ���_չ���b�������M���I���Z�ݵ��������\�����������ЌW�t�����h��܊���B�˴��������ɲ����d���h�����fַ�����d������������ő�����������ؕ�I�����Ї������ĚvʷҊ�C������һ���Ěvʷ�rֵ��2����[Ԕ��]

�����A�ж��օ^������ʿ�o����λ�ڰ��S��������|��120��04��58.7��������33��07��59.4����ʼ����1947�꣬1978�����ޣ�1997�����������S�������s�ĸ������y����������K��������߅�^���A�ж��օ^�������@���_�ٸ������������I���������������ٙC�P��܊����WУ��܊���S���v�����������ɴ����������օ^��ί�Oʢ���f��˾��v���並�f�����T�����ڴ���f����������������ͨվ�����B���������S��-�S���ޘ�����Ҳ�ֲ�����������1946-1947���g���挦���˵���������ͷ��͡���ˡ����A�ж��օ^���@���_չ���D���^�Ķ������o���������Ҟ齨�����Ї����^�B������Ѫ���I�����F��������1947�궬�����˼o������������h�����������ڮ��r���A�ж��օ^˾��v�ء���ԭ�����lʢ���f�������ˡ��A�ж��օ^�Գ֔�����[Ԕ��]