廣東省名人故居景點介紹

廣州市 梅州市 佛山市 東莞市 江門市 河源市 潮州市 韶關市 肇慶市 深圳市 惠州市 汕頭市 清遠市 湛江市 珠海市 揭陽市 汕尾市 茂名市 中山市 陽江市 云浮市 廣東省文物古跡 廣東省紅色旅游 廣東省名人故居 廣東省博物館 廣東省十大祠堂 廣東省十大古村 5A級景區 4A景區 廣東省十大景點 廣東省十大免費景點 全部 廣東省特產 廣東省美食 廣東省地名網 廣東省名人 [移動版]

61、黃覺群故居

黃覺群(1879~1943),原名秉杰,別字俊平,化名日安,龍川縣黃布歐江人,是龍川工農革命的先驅,龍川黨組織的創建人。早年在廣州從事-,先后參加社會主義青年團、中國共產黨。1925年10月隨第二次東征軍回龍川領導工農群眾開展革命斗爭,與張重耳以國民黨廣東省黨部特派員身份,從事領導與開展龍川國民革命運動。同年11月,黃覺群與黃天澤發展黃日初、楊復生、黃鴻良、黃伯隆、鄧國章、黃自強、陳增翼、羅一如等人加入中國共產黨,并在龍川縣城戴家祠創立了中共龍川縣特別支部委員會(簡稱中共龍川特支),黃覺群任特支書記,直屬中共廣東區委領導。1926年5月龍川縣第一次農民代表大會在縣城(今佗城)召開,成立了縣農民協會,黃覺群當選為縣農協主席。1928年3月,組織鶴市武裝暴-動-失敗后,避難南洋以教書為職業。太平……[詳細]

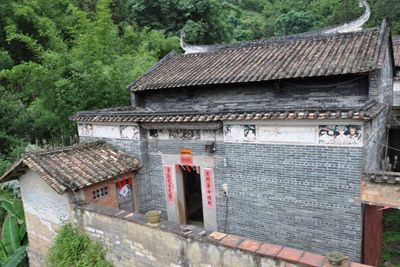

62、羅國杰故居

羅國杰故居位于廣東省肇慶市廣寧縣賓亨鎮帶洞村。建于清光緒三年(1877年)。坐西南向東北。三間兩廊,面闊10米,總進深9.45米,建筑占地面積94平方米。磚木結構,硬山頂,龍船脊,青磚墻。羅國杰(1896年—1929年),賓亨鎮帶洞村人。“五四”運動時,就讀于省立甲種工業學校,積極參加--。1921年,加入中國共產黨。1922年秋和1923年夏,兩次回廣寧開展工人運動,是西江地區開展工人運動第一人。1924年10月,任廣寧縣農民協會執委兼秘書長。1925年5月,被選為廣東省第一次農民代表大會主席團成員及審查委員會委員。1926年6月,任國民黨中央農民部特派員兼廣東省農協西江辦事處任書記(秘書)。1928年2月25日,任廣寧縣蘇維埃政府主席。8月,任中共廣寧縣委書記。10月,任中共北江特委秘書……[詳細]

63、黃志猷故居

黃志猷故居位于和平縣熱水鎮街背田心村。黃志猷,1913年3月出生,1938年5月在中山大學入黨。曾任和平縣抗敵后援會委員、中共和平縣委宣傳部長等職。抗戰后期分別在四聯中學、紫金中學、陽山中學執教,并藉此從事黨的地下活動。1945年春,參加“東縱政治部青干班”學習。同年,任《前進報》記者。1945年8月至1947年11月在香港香島中學任教,負責學生黨組織工作。同時,兼任中共廣東區委機關報《政報》督印人兼。1948年6月至12月任連和縣行政委員會主席。1949年1月,任連和縣人民政府副縣長,6月任中共和平縣委副書記兼副縣長,8月任縣委書記兼縣長。建國后歷任《南方日報》部文教組組長、廣州華僑學生補習學校副校長等職。1980年l0月離休(享受廳級待遇),2002年5月病逝和平。該故居始建于1910年……[詳細]

64、楊殷故居

楊殷故居位于翠亨村。始建于清代咸豐年間,坐西向東,占地面積1420平方米,建筑面積280平方米。故居為四開間兩進磚木結構,正廳兩邊各設有耳房,耳房均為二層木樓結構。正廳及廚房均設有天井,用于采光及排水。大廳后座置有神樓用以拜祭祖先。房頂四周用女兒墻圍護,整座主體建筑采用水磨青磚筑砌墻體,墻基采用花崗巖石板筑砌,既有西歐洋樓建筑風韻,又保持了珠江三角洲傳統民居建筑的地方特色。大廳的正中央安放著楊殷的大幅照片及全家合照,廳內陳設雅潔,莊嚴肅穆。南邊耳房設有楊殷烈士生平事跡展覽。北邊耳房是楊殷寢室,擺設著楊殷當年結婚時用過的大鐵床、書桌、日字形木凳、木面盆架。楊殷故居在1989年6月29日被廣東省人民政府公布為廣東省重點文物保護單位。為了宣傳楊殷的革命事跡和愛國主義精神,使歷史的真實場景得以恢復,……[詳細]

65、西陽林風眠故居

林風眠是中國現代美術教育的奠基人之一,1900年出生在廣東梅縣,6歲學畫,中學畢業赴法留學。1928年創立國立藝術學院(現中國美院前身),1991年逝世。林風眠故居,名曰敦裕居,位于梅江區西陽鎮閣公嶺村,建于清代。坐南朝北,占地面積1155平方米,建筑面積現存約700平方米。前擁池塘,后枕山梁。依地勢筑高臺基。懸山式主體建筑為四合院式的客家傳統民居。平面布局為雙軸線,其中主軸線為南北軸,前大門設于軸線北端,軸線南端右側辟一小門作庭院后門。東西軸線西端設廳堂,廳堂后墻左右對稱辟一小斗門與外側橫屋相通。大門門楣署:敦裕居。是林風眠之父二十世祖伯恩公親書,黑字行書體,字跡乃依稀可辯。門聯曰:“敦崇禮義,裕蔭裔孫”。敦裕居,為平房夯筑土木石結構,灰瓦面,尤其臺基、天井地板的建筑材料采用大量的鵝卵石砌……[詳細]

66、凌十八故居

凌十八故居位于信宜市錢排鎮北內塘坳村。建于清道光年間,土木結構,為面寬5間的四合院式建筑。正廳有屏幅一塊,上 書“安德堂”三個大字,兩邊配聯:“安分心常樂,德深意少憂”。有人說是凌十八手筆;也有人說是凌十八的父親凌玉超所寫。凌十八(1819━1852年),名才錦,排行十八,故稱凌十八,太平天國拜上帝會首領,出生于此處。道光二十七年(1847年)冬,在廣西桂平紫荊山加入洪秀全、馮云山組織的拜上帝會,1848年春回到信宜以大寮為根據地組織拜上帝會,秘密制作紅衣赤幟,會眾很快發展到數千人。凌十八賣掉房產,鑄造軍械。道光三十年(1850年)7月率眾在前排大寮祭旗起義。8月29日擊潰了信宜縣進犯官兵。先后轉戰兩廣的高州、羅定州、玉林州、茂名、化州、羅定、博白、陸川、玉林等州縣,不斷擊退進犯之敵。一直……[詳細]

67、彭加木故居

彭加木故居位于廣州市白云區松洲街槎龍村天樞二街12號,房屋建筑面積長約12米、寬16米;東臨窄巷,北面與鄰居住屋相連,西、南面與村道相接,墻體東、北面基本是直線,西、南面呈弧線型。彭加木故居現住兩戶人:一戶門口朝東臨巷,另一戶門朝西臨街(天樞二街12號)。從原貌考證,彭加木故居坐南向北,頭門應是北門,青磚墻,硬山頂,“人”字山墻,花崗巖石門框,石門額刻有“秀谷”二字(被灰土填平),陶瓦剪邊,木雕封檐板,墀頭磚雕人物。頭門進入是廊、天井,天井東面是廂房,南面是后花廳(現在用磚墻將天井與后花廳隔開);花廳“品”字形排列三個門,東門進入兩層高的小洋樓,西門是廂房,中門與小樓墻壁相接,通廚房入后花園,后花園有門與街相通。彭加木故居古色古香,保留著古時鐘,花窗嵌墻采光,天井、廊房、廂房相連。建筑風格中……[詳細]

68、程君海故居

程君海故居位于中山市南朗鎮大塘巷。建于清代,四間兩進,磚木結構,面積約310平方米。正廳兩邊共有五房一廚房,有天井、前廳。前廳門官位為精美磚雕。正廳建有鑲金箔神龕。天井及偏廂采用木雕金箔吊屏。正門門額上,懸掛著民國二十三年(1934年)時中山大學校長鄒魯題書的楷體藍底金字“師傅遺居”木匾。匾長2.8米、寬0.86米。正廳堂上掛著程君海和夫人的遺像。建筑物保存尚好,室內尚存木雕睡床、大柜、酸枝臺椅等清代家具。程君海(1860—1932年),原名蔭光,號君海,世稱君海先生。香山縣(現中山市)人。孫中山少時業師,對孫中山灌輸革命思想,促使孫中山走向民主革命的道路。辛亥革命后,多次謝絕孫中山委官的邀請。1918年,說服北洋政府海軍總長程璧光率領艦隊南下護法,支持孫中山領導的南方政府。2000年中山市……[詳細]

69、馮如故居

馮如故居位于恩平市牛江鎮杏圃村。建于清代,為青磚砌筑的平房,一房一廊半廳(另一半為別人居住),屋寬5.5米、進深9.5米,建筑面積52平方米,硬山式,瓦木頂蓋。現保存完好。馮如(1883━1912年),恩平縣人,我國第一位飛機設計師、制造家和飛行家。在此誕生,1894年隨家人到美國三藩市謀生。1907年9月,在華僑集資支持下,在美國奧克蘭市設廠研制飛機。經過兩年多的艱苦努力,于1909年(宣統元年)9月制成第一架能夠載人的動力飛機。在此基礎上,以堅韌不拔的精神,先后經歷6次失敗和挫折,克服資料貧乏、工廠火災、資金奇缺等種種困難,終于1910年制成第七架雙翼飛機,試飛成功,受到孫中山和旅美華僑的贊揚。1911年2月,他將在美創辦的飛機制造公司,遷回廣州燕塘,致力發展祖國航空事業。1912年8……[詳細]

70、黃華明故居

黃華明故居位于和平縣大壩鎮新田村。黃華明,原名黃道冠,1920年1月出生。1939年9月,在和平參加抗日救國宣傳工作,1940年2月加入中國共產黨。1940年9月后分別任中共大壩區委書記、縣委副特派員、特派員、連和工委宣傳部長、九連山區工委委員等職。1942年春至1944年夏,任中共大壩區委書記時,在岑崗中心小學任教,以教師職業為掩護,積極組織學校師生開展抗日救亡宣傳,組織當地民眾抗稅抗捐,利用“工合”的合法地位,開辦農民夜校,宣傳黨的主張。1946年6月調入東江縱隊并參加北撤。參加了豫東戰役、濟南戰役、淮海戰役,后隨兩廣縱隊南下解放廣東。建國后,曾任中共遂溪縣委書記、湛江農學分院副院長,廣東省教育廳副廳長等職。1997年1月病逝廣州。該故居始建于1902年,土木磚瓦結構,占地面積5000平……[詳細]

71、梁元桂故居

時代:清代地址:恩平市圣堂鎮歇馬村六巷1號此故居是同治年間臺灣知府、二品官員梁元桂未入仕前及辭官后的居所,為其父梁日藹所建,1840年破土動工,1842年竣工,歷時兩年,為磚木結構四合院建筑,墨綠色琉璃剪邁,是當時歇馬村為數不多的石腳墻屋之一。梁元桂,字世液,號馨士,圣堂鎮歇馬村人。自小聰穎好學,縣試冠軍。道光(1846)丙午科順天舉人,咸豐(1852)恩科進士(又稱“進士第”),欽派陵差二次,任福建延平府、福寧府、邵武府、臺灣府知府,福建臺(灣)彭(湖)兵備道兼提督學政、副欽差大臣,按察使司衙加一級,光緒元年(1875)任福建監試等職。解放后沒收地主官僚的財產,梁元桂故居被分給兩戶貧農居住,落實政策后歸還給梁元桂后人梁華熙、梁華照兄弟。歇馬舉人村旅游區計劃將其布置成梁元桂實物展館,供游客參……[詳細]

72、陳宜禧故居

陳宜禧故居位于廣東省臺山市斗山鎮秀墩村委會美塘村,建于中華民國十一年(1922年)。陳宜禧,字暢庭,乳名業富、德添,清光緒二十五年十一月十六日(1845年12月14日)出生于新寧縣銼峒都六村寧美堡朗美村(今臺山市斗山鎮秀墩村委會美塘村)一個貧苦農民家庭。1860年10月,陳宜禧前往美國西雅圖謀生。1904年毅然回國倡筑“中國第一條民營鐵路”——新寧鐵路。后期新寧鐵路被接管,陳宜禧受到重重阻力,失望悲憤地回到家鄉。1929年6月25日,陳宜禧離世,享年84歲。陳宜禧故居共有六座嶺南傳統大屋及一座圖書館,占地面積約1000平方米。六座房屋高三層,青磚墻體,門口裝有木趟櫳及雙掩木門。圖書館高兩層,平屋頂,水泥混凝土結構,融合了西方建筑風格。2002年4月由廣東省人民政府批準成為省級文物保護單位。歷……[詳細]

73、李堅真故居

李堅真故居坐落于廣東省梅州市豐順縣黃金鎮徑雙村蕉頭窩,李堅真故居被廣東省人民政府評為第七批廣東省文物保護單位,并曾在2005年被列為“廣東省(第一批)紅色旅游經典景點”。李堅真故居是我國著名的婦女運動先驅、華夏女杰李堅真成長成才、參加和開展革命工作的策源地,她曾在蕉頭窩居住長達20余年,現已成為廣東省境內尚未開發的一個非常具有人文價值和自然景觀價值的處女地,是一個未開發的“小九寨溝”。故居坐西向東,是泥磚結構的平房,面積約500多平方米,由“獨腳門樓”和左右兩邊的“鎖頭屋”組成,內存放有李堅真部分生活用品和兩封家書。故居的門坪下面有一口古井,井水清甜可口,泉水終年不斷。古井旁邊有一棵由李堅真親手種下的具有百年歷史的油茶樹,現依舊枝繁葉茂。在故居右邊通往黃金的古村道山崗上至今仍生長著逾百年檀樹……[詳細]

74、羅福星故居

羅福星故居位于廣東省梅州市蕉嶺縣藍坊鎮大地村羅屋,由羅福星祖父羅耀南建于清代咸豐年間,坐東南向西北。由禾坪、堂屋、橫屋等組成,為四橫杠式圍屋布局,總面闊35.20米,總進深34.20米,共計房屋66間,占地面積約1204平方米,建筑面積約1656平方米。硬山頂、灰瓦面、三合土夯墻。正堂的設置方式采用在四杠橫屋其中三杠的一層穿杠而成三堂,有別其它杠式圍屋的正堂與橫屋同向設置的方式。2012年11月按原貌對故居進行全面修繕。故居內陳展有圖片、文字等內容,展示抗日復臺愛國志士羅福星光輝的一生。2011年1月被廣東省人民政府增補公布為省級文物保護單位。……[詳細]

75、陳瑸故居

陳瑸故居原為三間土坯墻茅草房,陳瑸出生于此,位于雷州市附城鎮南田村。陳瑸42歲出任福建古田知縣后,不帶家眷,他的家眷一直住在這里。陳瑸雖在外當官,但心系鄉梓,為讓家鄉父老鄉親免遭海潮之害,任福建巡撫時,上 書-朝廷撥款5300兩白銀,同時將自己在福建巡撫任上節省下的養廉銀中捐助5000兩白銀讓家鄉人民修建南渡河大堤。南渡河大堤至今仍發揮著擋護海潮,捍衛素有“雷州糧倉”之稱的東西洋22萬畝良田的作用。陳瑸逝后,百姓感其恩澤,仰其廉潔高風,鹽工率先捐資,各家各戶捐贈磚木和瓦片在原址上重修成磚瓦房。2004年春,再次修葺。故居坐北朝南,三間五房形制,占地160平方米。正門為三星門,門頂鑲嵌圣旨褒揚“國家祥瑞”石刻匾額;左右兩邊側門頂分別鑲嵌“尚書門第”和“賢良基址”石刻匾額。目前,仍可見故居的墻體……[詳細]

76、唐紹儀故居

唐紹儀故居位于唐家灣山房路99號,是兩間兩層并連成一座的樓房,闊12.3米,深11.6米,右間建于清代,為唐紹儀祖父所建,左間擴建于1929年,為唐紹儀本人所建。1980年被公布為珠海市文物保護單位。唐紹儀(1862_1938)廣東珠海唐家人,中國近代著名的政治家、外交家。1874年至1881年官費留學美國,回國后歷任清政府天津海關道、外務部右侍郎、署郵傳部尚書、鐵路總公司督辦、奉天巡撫等職。1905年挫敗英國企圖將西藏從中國0出去的陰謀。辛亥革命時代表袁世凱參加南北議和,主張共和,為推翻清朝作出過突出貢獻。1912年3月至6月任中華民國國務總理。1917年參加0軍政府。1919年充南方總代表與北洋軍閥代表在上海議和。1929年至1934年主持中山模范縣工作。1994年珠海市人民政府公布為文……[詳細]

77、楊匏安故居

楊匏安故居位于越秀區越華路116號,省輕工業廳大院內廣東制糖機械廠勞動服務公司辦事處的巷里,原為香山縣今屬南屏北山楊氏家族在廣州設立的宗族祠,亦是楊氏子弟到廣州讀書的邸舍,該祠原為一座二進的坐北朝南建筑,面寬約13米,上掛有“泗儒書室”橫匾,前座與后座中間的天井兩旁均有廂房,廂房上有0,右側廂房外有附祠,但現僅存前座,還增加了臨時建筑,與其原貌相去甚遠。楊匏安民國七年(1918)舉家遷至廣州,住進楊家祠,開始在廣州宣傳唯物論和社會主義。楊匏安的著作介紹唯物史觀、階級斗爭學說和政治經濟學,在社會上很受歡迎。楊家祠就成為楊匏安活動的主要場所。譚平山、陳公博、譚植棠、劉爾崧、馮菊坡、楊殷、蘇兆征等人經常到此開會,研究工作。此后,劉少奇、張太雷、李立三、穆青等共產黨員亦經常到此研究黨在廣東的工作。楊……[詳細]

78、鄧拔奇烈士故居

鄧拔奇烈士故居座落在懷集縣甘灑鎮永富村委會高富村中心,建于1805年。坐北向南,是一座磚木結構的傳統式平房。面闊三開間。總面闊21.89米、總進深11.53米,占地建筑面積252.39平方米。鄧拔奇(1903年—1932年),又名鄧崗,是土地革命戰爭時期中共兩廣黨組織的領導人之一。他出生于懷集縣甘灑鎮永富村。1922年秋,考入廈門大學。1924年,到廣州參加革命。1927年,擔任中共廣西特委書記。1932年,調往廣東東江特委工作,在一次戰斗中壯烈犧牲。2001年,鄧拔奇故居被定為全縣中小學“德育基地”和“革命傳統教育基地”。2003年,鄧拔奇故居被縣法工委定為“青少年法制教育基地”。2004年5月,懷集縣人民政府公布鄧拔奇烈士故居為縣級文物保護單位文物保護單位。1992、2005、2008年……[詳細]

79、鄧龍光故居(云門祠)

云門祠,座落于茂名市茂南區鎮盛鎮白沙茅朗村,原是國民黨35集團軍司令鄧龍光兄弟為祀奉其祖父鄧云門所建,始建于1935年,至1936年春竣工。1986年8月21日云門祠被茂南區人民政府批準為縣(區)級文物保護單位(茂南府[1986]13號)。該祠堂座北向南,背靠梅江,面對彭村湖,水暗花明,景色秀麗。整座祠堂,包括圍墻內的附屬建筑、果園、花圃、人工湖、馬房等,共計占地面積5600多平方米,其中主體建筑面積為2200平方米。云門祠主體部分設計新穎,造型典雅,是座古今建筑風格結合的三門一體四合院式建筑。祠面寬三間,正門楣上堆塑“云門祠”三字,筆法雄渾遒勁,門側對聯一副:“云際蟠龍見,門高駟馬容”。這些字解放初期被鏟掉。后進一列七間為鋼筋水泥結構兩層樓房,叫“祿位樓”。云門祠建成后,“祿位樓”的大廳內……[詳細]

80、余登仁故居

余登仁烈士故居位于饒平縣新豐鎮洞泉村陂墩自然村,名為“德風堂”,始建于清代,座西向東,二進,里面一廳四房間,兩旁為走廊,左右各開小門,堂外兩旁附有平房12間,水井一口。面積約四百平方米。余登仁烈士系饒平縣新豐鎮洞泉村陂墩自然村人。1922年,考進上海國民大學并走上革命征途。1925年在上海加入中國共產黨,畢業后回鄉饒平,從事革命組織發動工作,組建農會、工會以及革命武裝。先后任工農革命軍東路第十四團參謀長;中共潮澄饒澳縣工委書記;饒和埔詔蘇維埃政府主席;饒和埔詔中心縣委代書記、書記;中共閩粵邊區特委兼組織部長等職。1936年光榮犧牲,年僅33歲,1957年追認革命烈士。德風堂為余登仁烈士出生地,又是大革命時期余登仁與劉錫三、杜式哲、張碧光、林逸響等領導人秘密聚會,共商革命大計,從事革命活動的重……[詳細]