曾都區愛國主義教育基地介紹

| 九口堰位于白兆山脈中段。抗日戰爭時期,是我黨在鄂豫邊區的指揮中樞,在新四軍第五師抗戰史上處于重要地位。1939年12月18日,-率領鄂豫挺進縱隊,進入洛陽九口堰地區,開辟白兆山根據地。1941年4月5日,鄂豫挺進縱隊改編為新四軍第五師,-于九口堰通電就職。1942年夏天,新五師在此粉碎了-第三次-熱潮,在圣場戰斗中殲敵一個團,取得了反“圍剿”的重大勝利。隨后新五師主力奉命暫時撤離九口堰,向鄂東轉移。1945年4月,-指揮部隊在洛陽店殲滅敵軍別動隊一個支隊,恢復了白兆山根據地,新五師重新進駐九口堰。從1939年12月至1942年6月以及1945年4月至9月,新五師官兵在九口堰戰斗生活達3年之久,……[詳細] |

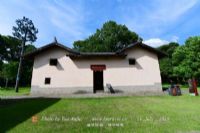

| 曾都區新四軍五師舊址群包括九口堰新四軍第五師司令部、政治部舊址,抗大十分校,兵工廠,被服廠,醫院,邊區建設銀行,挺進報社部,報社印刷廠,十三旅部,隨南縣委等革命舊址。1939年元月至1942年6月,李先念、陳少敏、任質斌、劉少卿等老一輩革命家率領新四軍鄂豫挺進縱隊在此浴血奮戰三年之久,創建了白兆山抗日根據地。這個時期,正是該師創立、組建、發展、壯大的重要時期。皖南事變后,1941年4月5日,李先念率新四軍第五師全體官兵在九口堰向全國通電就職。新五師司令部、政治部設在孫家大院,以孫家大院為中心,師直機關、抗大十分校、挺進報社、邊區建設銀行、戰地醫院、兵工廠等分布在九口堰村。九口堰紀念館成立于19……[詳細] |

| 擂鼓墩古墓群位于隨州市西北2.5公里。這里曾經是戰國早期曾國君主曾侯乙墓所在地。古為隋國領地。該墓建在紅砂巖坡之上,鑿石為穴,墓室面積220平方米,深約20米。主棺分內外兩層,全為彩繪。另發現殉葬棺21具,殉葬人多系13——25歲的青少年女性。隨葬物品有禮樂器、兵器、車馬器、金玉器、漆木竹器及竹簡等達7000多種。鐘、磐、鼓、瑟、琴、笙、簫、笛等樂器,種類繁多,排列有序,宛如一間古代樂廳。尤其是其中一套擁有64件的銅編鐘,它設計精巧,鑄造瑰麗;出土時,尚完整地懸掛在鐘架之上,音域寬廣,音色優美,古今樂曲均能演奏,實令人驚嘆不已。據編鐘下層中央的一個甬鐘的銘文記載,這套編鐘是楚惠王五十六年(前4……[詳細] |