泉州市愛國主義教育基地介紹

福建省 晉江市 惠安縣 安溪縣 鯉城區 永春縣 南安市 德化縣 泉港區 豐澤區 石獅市 洛江區 金門縣 泉州市文物古跡 泉州市紅色旅游 泉州市名人故居 泉州市博物館 泉州市十大祠堂 4A景區 泉州市十大景點 泉州市十大免費景點 全部 泉州市特產 泉州市美食 泉州市地名網 泉州市名人 [移動版]

| 中國閩臺緣博物館AAAA  中國閩臺緣博物館座落于中國福建省泉州市區西北側,占地154.2畝,主體建筑面積23332平方米。中國閩臺緣博物館是一座反映中國大陸與寶島臺灣歷史關系的國家級專題博物館。博物館集收藏、展示、研究、交流和服務等功能為一體,也是研究大陸與臺灣關系史特別是閩臺關系史的重要學術機構。中國閩臺緣博物館先后被中宣部授予“全國愛國主義教育示范基地”、團中央授予“全國青少年教育基地”、國家文物局授予“國家一級博物館”、國臺辦授予“海峽兩岸交流基地”。主體建筑中國閩臺緣博物館采用“天圓地方”的設計理念,四道斜階斜穿屋面,每道斜階有108個臺階,可以直通館頂的觀景天臺,縱覽泉州市區全景。整座建筑充分利用紅磚、白石。……[詳細] |

| 國唯一海外交通史專題博物館簡稱“海交館”,其舊館在開元寺內設有古船陳列館,展示著一艘1974年后渚港出土、國內發現年代最早、體量最大的宋代海船及其大量伴隨出土物,是中國自然科學史上最重要的發現之一。新館座落在泉州市區東湖公園東側,象一艘揚帆起航的大海船,內辟有泉州海外交通史陳列館、泉州宗教石刻館、中國古代船模館和泉州民俗文化陳列館四個展館,藏品一萬余件,有不少舉世聞名的文物瑰寶。其中毗濕奴石雕像為我國僅見的印度教文物,是十四世紀中印文化交流的見證,尤為珍貴;陳列有伊斯蘭教、古基督教、印度教和摩尼教等碑刻石件,是研究我國宗教歷史的珍貴實物史料;另有數量繁多的反映海外交通民俗文化的器物,見證了中世……[詳細] |

| 南安鄭成功紀念館AAA  為經念民族英雄鄭成功收復臺灣的光輝業績,1962年在其家鄉南安市石井鎮鄭氏小宗祠建“鄭成功紀念館”,1981年在鰲峰山建新館,館內陳列鄭成功頭發、玉袍、靴等重要文物200余件。鄭成功紀念館介紹英雄一生的豐功偉績。前展廳表現了紀念館的中心主題,有鄭成功全身立像,“鄭成功大事年表”、“鄭成功傳”及鄭成功“復臺”、“北伐”詩篇,以及“鄭成功接受荷蘭殖民者受降儀式圖”和“臺灣人民熱烈歡迎國姓爺鄭成功”的彩色畫像。中展廳陳列三方面內容,一為“文韜武略、少年英俊”,二為“北伐抗清,威震東南”,三為“收復臺灣、建設寶島”。后展廳陳列的內容是“豐功偉績,流芳千古”,有從鄭成功陵墓出土的珍貴文物,稀世瑰寶,還有……[詳細] |

| 中共福建省委舊址(坂里)地處“閩中屋脊”戴云山脈,位于德化縣水口鎮,東南的石牛山麓,與永泰、仙游交界昆坂村,海拔900多米,四面群山環繞,溝壑縱橫,地勢險要,是一個環境條件極為惡劣的偏僻村落,1944年3月,中共福建省委機關及所屬的武裝力量從永泰青溪轉移到昆坂村坂里牛寮溝,建立革命根據地,領導全省人民進行革命斗爭。是閩南唯一一處省委舊址,有著光輝的革命歷史和光榮的革命傳統,福建省著名的革命老根據地之一,曾燃燒過熊熊的革命之火,譜寫了許多可歌可泣的光輝燦爛的歷史篇章。位于德化東端,與永春、仙游、尤溪交界的水口鎮坂里村,曾是中共福建省委機關舊址。1943年秋,國民黨頑固派加緊對閩北地區的進攻,時在……[詳細] |

| 中共福建省委舊址(坂里)位于德化縣水口鎮昆坂村。中共福建省委舊址(坂里)陳列館,主館內容主要反映的是省委機關南遷坂里的歷史事件。1943年秋,國民黨頑固派加緊對閩北地區的進攻,時在閩北的中共福建省委面臨的形勢日益惡化,機關活動非常困難,為了打開局面,擺脫困境,中共福建省委遵照黨中央關于“隱蔽精干”的重要指示,做出了省委機關南遷坂里的戰略決策。坂里地處德化縣與仙游、永泰三縣交界處,山高林密,是一個比較偏僻的自然村落,這里民風純樸,有著較好的群眾基礎。中共省委機關在打通了地下交通線,做好群眾工作的基礎上,于1944年3月,省委機關和閩中特委機關陸續由永泰青溪轉移到德化坂里牛寮溝。5月初,省委主力武……[詳細] |

| 泉州市革命烈士陵園座落于豐澤區城東鎮的萊山上,占地面積45畝,建有紀念碑、紀念館等紀念建筑物及瞻仰臺、工作室、停車場、山門等配套設施,是泉州市愛國主義教育基地和國防教育基地,逐步成為“集紀念、教育、宣傳、游覽和休閑等功能于一體的社會主義文化精品”。泉州人民有著光榮的革命傳統,自1927年1月中共泉州地方黨組織成立以來,有1700多名泉州兒女為民族解放和共和國建設事業英勇獻身,用熱血和生命鑄就了燭照千秋的歷史豐碑。1991年,中共泉州市委、泉州市人民政府決定建設泉州市革命烈士陵園,以緬懷先烈、教育后人。1994年8月,泉州革命烈士紀念碑奠基,1996年10月落成揭碑。烈士紀念碑高26.12米,寬……[詳細] |

| 英都革命烈士紀念碑位于南安市英都鎮榮星村鳳山東麓。紀念碑是遵照原全國政協副主席張克輝老前輩的批示,為紀念革命烈士而興建的。紀念碑鐫記著25位革命烈士的英名。其中,16名是在本地革命戰斗中犧牲的游擊隊、區常備隊的英都籍戰士,1名強渡長江戰役和2名解放金門戰斗中犧牲的解放軍英都籍戰士,2名是社會主義建設時期犧牲的英都籍解放軍戰士,4名是解放初期為捍衛新生革命政權在英都、東田犧牲的南下干部與解放軍戰士,他們來自山東省、河北省、福建莆田縣等地。20世紀30年代,由中共廈門中心縣委指導下建立的安(溪)南(安)同(安)邊區革命根據地就以安溪縣的龍門、官橋,南安縣的翔云、英都,同安縣半嶺、吾峰等地為基礎,發……[詳細] |

| 翔云革命烈士紀念碑位于南安市翔云鎮金安村美格山上。翔云是革命老區,是中共安南同邊區的重要根據地。在中國共產黨領導下,翔云人民流血流汗,前仆后繼,為革命事業做出應有貢獻。為紀念犧牲英烈,二十世紀五十年代,南安縣人民政府批準并撥款建立“翔云革命烈士紀念碑”,并于1957年建成。由于地域狹小,1992年,經上級黨委批準,紀念碑遷建于金安村美格口北側山崗上。碑址現有簡便公路通達,地勢略顯高亢,向東可鳥瞰大嶺盤山水泥公路和翔山村全貌層層疊疊集綠積翠的梯田與錯落有致的分散民居;西望則是樓房林立、住屋鱗次櫛比的的翔云鎮區。“青山有幸埋忠骨”,在紀念碑中存放著梁長智等烈士的遺骨,現已成為革命烈士的陵園。翔云是……[詳細] |

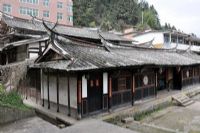

| 郭氏家廟是紅四軍前委機關駐地和朱德召開群眾大會舊址,又名岑樓大宗,位于永春縣橫口鄉福中村。1929年8月22至28日,朱德同志率領紅四軍二、三縱隊3000多人進駐永春縣福鼎鄉(含現橫口鄉福中、福聯、環峰3村)休整,將前委機關駐地設在郭氏家廟。紅四軍在郭氏家廟召開群眾大會,朱德親自到會,站在家廟大門前石階上演講,號召勞苦大眾團結起來,跟著共產黨鬧革命,打土豪分田地,建立“世界大同”的人民政權。郭氏家廟的三間房屋設為紅四軍臨時印刷所,住有20多名女戰士,負責印發宣傳材料,刷寫標語,張貼文告,宣傳紅軍宗旨和革命真理。現在郭氏家廟墻上仍完好地保存著兩條紅軍標語:“國民黨勾結帝國主義,共產黨打倒帝國主義……[詳細] |

| 中共德化支部舊址位于德化縣龍潯鎮丁墘村豹尾堂。早年丁墘村是德化縣城西南隅的一個小村落,第一次大革命時期,由于經濟落后和獨特的地理位置,成為德化縣建立第一個共產黨支部的所在地和黨組織的重要活動地點。1926年7月,廣州國民政府為結束北洋軍閥統治,發表了《北伐宣言》。從此,何應欽率領國民革命軍東路軍籌劃入閩。在廣州秘密加入中國共產黨的唐生夫婦,于同年秋返回廈門,受中共廈門總干事會指派到德化,以找傷科拳師治傷為名,秘密開展革命活動。住在城關塔雁街后“吉記”染布店的鄭信貴處,以助理店中帳目、協助店員工作為掩護,不斷向鄭信貴灌輸革命思想。經過一段時間的相處,與鄭信貴感情甚篤。此后,唐生又結識了丁墘村農民……[詳細] |

| 葉飛故居位于南安市金淘鎮占石村,年代為民國。簡介:始建于清中晚期,為閩南傳統民居建筑,建筑面積約480平方米,占地面積700多平方米,單進兩落五開間東連護厝,穿斗式木構架,懸山頂,灰瓦屋面。1919年葉飛的父親帶其回鄉在此居住。葉飛(1914-1999),原名葉啟亨,1929年參加革命,1955年被授予上將軍銜,任福州軍區司令、海軍司令、全國人大常委會副委員長等職,是中國共產黨的優秀共產黨員,久經考驗的忠誠的共產主義戰士,無產階級革命家、軍事家。葉飛將軍逝世后,在泉州和南安市委、市政府重視下,于1998年初開始修建葉飛將軍故居,2001年6月建成并舉行開館儀式。陳列館共分為六大部分:一、家鄉、……[詳細] |

| 南安革命烈士紀念碑位于南安市市區南山公園東大門。南安市是福建省重點老區縣(市),也是泉州市三個重點區縣(市)之一,全市老區基點村共129個。1927年1月,中國共產黨在豐州建立了南安第一個支部。從此,共產黨領導下的革命斗爭在武榮大地上如星火燎原般展開。從1927年到1949年,在22年的革命征程中,南安的革命先烈們拋頭顱、灑熱血,歷盡磨難,經受考驗,帶領南安廣大人民群眾前仆后繼,英勇斗爭,終于奪取了革命斗爭的最后勝利。為了緬懷革命先烈的光輝業績,南安市委、市政府建立了一座“南安革命烈士紀念碑”。由天津大學設計研究院、中科院院士彭一剛先生設計,市市政管理局負責建設,南安革命烈士紀念碑于2007年……[詳細] |

| 安溪革命烈士紀念碑位于泉州市安溪縣鳳城鎮北面鳳冠山。1933年,在中共安溪中心縣委領導下,安(溪)南(安)永(春)德(化)革命斗爭迅猛發展,1933年5月1日舉行游擊隊成立周年大會,并整編為中國工農紅軍閩南游擊隊第二支隊(簡稱紅二支隊),8月24日成立第一個區級文物保護單位蘇維埃政權——官橋區革命委員會,8月25日成立安南永德蘇維埃政府,引起國民黨當局的恐慌。9月8日,安溪國民黨當局通過混入紅二支隊的原民軍副營長、股匪頭目王觀蘭,在蓬萊溫泉青云樓設下圈套,制造了震驚八閩的“青云樓事件”。安南永德蘇區黨、政、軍主要領導和骨干陳鳳伍、李實、李世全、黃福廷、傅有智、駱招全、唐光華等12人被捕遇害。為……[詳細] |

| 龍嶺地下革命斗爭隱蔽處傅示祖厝位于泉州市鯉城區金龍街道龍嶺社區愛國路。1934年,黨在龍嶺村建立地下交通站,任命村民傅示(又名陳氏)為地下交通員。同年,國民黨軍第9師李延年率部進駐泉州,殘酷“清剿”紅色據點,許多革命同志被迫隱蔽起來,等待時機,傅示家即陳氏四房祖厝便成為黨的一個隱蔽處。從土地革命戰爭時期始,泉州地下黨領導人粘文華、辜仲釗、朱漢膺、吳天亮等都曾到此隱蔽過。他們一方面繼續堅持革命斗爭,宣傳革命道理,另一方面想辦法擴充革命隊伍,共發展地下群眾30多人。在極端困難的歲月,傅示一家人為確保隱蔽同志的安全和生活保障,聯絡其他地下黨人日夜嚴守家門,并帶領地下群眾到山上拾麥穗、挖地瓜等供隱蔽同……[詳細] |

| 中共泉州中心縣委歷史紀念館位于泉州市晉江內坑鎮五峰公園內。1927年1月,中共泉州特支成立,揭開泉州近代革命新篇章。爾后中共晉南工委、泉州中心縣委擎旗播火,革命烈焰燃遍戴云山麓、晉水兩岸,鑄就“紅旗不倒”的歷史豐碑。為全方位、多角度地反映中共泉州中心縣委成立以來,革命先輩在血與火的戰爭年代用鮮血乃至生命譜寫的可歌可泣的英雄事跡和動人傳奇的斗爭故事,在中共晉江市委、市政府的領導和各級各有關部門、社會各界人士的支持下,2007年12月中共泉州中心縣委歷史紀念館在內坑鎮五峰公園落成。中共泉州中心縣委歷史紀念館展館面積1000多平方米,擁有浮雕、多媒體、圖片和實物展示等各種表現形式,分三個展區,由“泉……[詳細] |

| 中共安溪中心縣委、安溪縣人民民主政府和“八支四團”(即中國人民解放軍閩粵贛邊區縱隊第8支隊第4團)機關舊址位于泉州市安溪縣長坑鄉崇德中學內。1949年5月10日,安溪縣城解放。14日,成立安溪縣人民民主政府。國民黨福建省政府緊急從廈門、泉州、龍巖等地調集軍隊進攻安溪縣城。5月16日福建省保安二團肖重光部進攻安溪縣城。為保存革命有生力量,中共安溪中心縣委黨政干部和訓練班在游擊隊掩護下轉移到長坑,在崇德中學設黨政軍總部,領導指揮八支四團和安溪、永春、大田、德化、漳平、寧洋等縣游擊隊,主動出擊,連續攻占六座縣城,為配合南下大軍解放泉州全境作出了不可磨滅的貢獻。中共安溪中心縣委、安溪縣人民民主政府和“……[詳細] |

| 李子芳,1910年5月出生于石獅市永寧鎮子英村的一個華僑家庭。1924年赴菲律賓半工半讀,深受革命思潮影響,1927年在大革命高潮中回國。1932年參加毛澤東領導的中國工農紅軍,參過第四次、第五次反“圍剿”戰斗。1933年加入中國共產黨。1934年10月隨中央紅軍參加二萬五千里長征,并先后擔任過紅一軍團政治部組織部副部長、部長等職。1937年抗日戰爭全面爆發后,奉中共中央和中央軍委的命令,調入新四軍擔任新四軍政治部組織部長,軍黨委委員,為新四軍的創建和發展發揮了重要政治和組織作用。1941年1月在“皖南事變”中不幸被俘,被關押在上饒集中營。1942年春夏之交,慘遭毒手,犧牲時年僅32歲。李子芳……[詳細] |

| 晉江市革命烈士陵園位于晉江市安海鎮東北角。為緬懷在南方三年游擊戰爭中堅持武裝斗爭犧牲的老游擊隊員、在抗日戰爭中視死如歸的民族斗士、在解放戰爭中英勇捐軀的解放軍官兵、在朝鮮戰場上舍生取義的志愿軍戰士、在保衛祖國海疆戰斗中犧牲的邊防軍戰士,1958年春烈士陵園開始籌建,成千上萬的各界群眾懷著對先烈無比敬仰的心情踴躍參加義務勞動,主體工程于1959年秋竣工。此后又陸續安置了在社會主義建設時期為國家和人民的利益以身殉職的英雄兒女,目前英烈堂共安息著201位革命先烈的英靈。多年來,各級政府多次撥出專款對陵園進行修整,增添配套設施,同時設置管理機構。1996年12月,在共青團晉江市委的倡議下,各界群眾自發……[詳細] |

| 李子芳紀念園位于著名僑鄉福建省石獅市。園內設有李子芳烈士紀念館、李子芳烈士青石雕像、紀念廣場、綠化園林四個部分,總占地面積6600平方米。紀念館建筑面積400多平方米,采用圖片、實物、字畫等表現手段,運用音像、多媒體等形式,力求真實地展現歷史原貌。在紀念館大廳中央墻壁雕刻著全國人大常委會原副主任葉飛將軍于1985年9月題詞:“紀念李子芳烈士”七個金色大字。館內布置有兩個正方形玻璃展臺,收集陳列著李子芳烈士在革命歲月曾經穿用過的部分衣物和收集整理的30多種紀念李子芳烈士事跡的各式回憶錄、記錄文章等書籍。館內兩旁墻壁從左到右依次懸掛著50多幅放大的珍貴照片,并配有文字說明,以少年歸僑、投筆從戎、長……[詳細] |

| 戴云縱隊宴林口戰斗戰場遺址位于德化縣蓋德鄉林地村。1947年春,戴云縱隊遵照閩浙贛邊區黨委的指示,從莆田出發向戴云山脈運動,準備在戴云山開辟新的革命根據地。游擊隊在挺進戴云山途中,受到國民黨軍隊的圍追堵截,游擊健兒英勇殺敵,戰勝疲勞和饑餓,繞過敵人的--線,翻山越嶺,于7月14日下午,縱隊近百人由永春呈祥進入德化縣錦福鄉三福保,黃昏時到達上林保的暗林口(現蓋德鄉林地村)。縱隊指戰員經過持續戰斗和晝夜轉移行軍,已極度疲勞,正準備安頓下來,突遭徐登云、肖夢球率領的國民黨縣自衛隊的埋伏襲擊。敵人火力猛烈,暗林口橋被--,戴云縱隊直屬支隊在此與國民黨-派武裝展開了一場血戰,雖經激烈戰斗,游擊隊還是被分……[詳細] |