河南省愛國主義教育基地介紹

洛陽市 鄭州市 南陽市 焦作市 信陽市 平頂山市 安陽市 駐馬店市 周口市 許昌市 新鄉市 開封市 三門峽市 商丘市 濮陽市 鶴壁市 漯河市 濟源市 河南省文物古跡 河南省紅色旅游 河南省名人故居 河南省博物館 河南省十大祠堂 河南省十大古村 5A級景區 4A景區 河南省十大景點 河南省十大免費景點 全部 河南省特產 河南省美食 河南省地名網 河南省名人 [移動版]

| 國家級紅色旅游景區、全國青少年教育基地、省級文物保護單位------王大灣會議會址。位于河南省光山縣東南20公里的磚橋鎮,占地面積一萬多平方米。會址為清代建筑,溶鄂、豫、皖三省建筑特點于一體,主要由“福”、“祿”、“壽”、“禧”四個四合院落組成,是一處典雅別致的民居群。1947年秋,遵照黨中央、中央軍委的指示,劉伯承任司令員、鄧小平任政治委員的晉冀魯豫野戰軍千里躍起進大別山,經過一個多月的艱苦跋涉和激烈戰斗,戰勝了敵人的圍追堵截,于8月27日勝利到達鄂豫皖三省交界的大別山地區光山縣境內。由于部隊初到大別山區,由北方轉到南方,不服水土,飲食不習慣,語言不通,地形不熟,又缺乏山地作戰的經驗,不停的……[詳細] |

| 中共中央鄂豫皖分局、省委舊址,是鄂豫皖革命根據地舊址群的重要組成部分。1988年被國務院公布為國家級重點文物保護單位,也是典型的新縣民居建筑風格。舊址位于新縣城內首府路27號,座東向西,后至生產街。共有0式磚木結構清末民居用房50間,前后5排,每排7間,加上其它用房15間。東西長90米,南北寬22米,總面積1980平方米。舊址原為新集大地主劉彝武的私人住宅。由于街道拓寬,將原舊址的第一排拆除后,第二排房面按第一排式樣恢復。整個建筑結構緊湊,庭院對稱,廊檐寬闊,宏敞明亮,寧靜幽深。門樓式大門,上方懸掛著徐向前同志1980年4月為舊址題寫的“中共中央鄂豫皖分局舊址”匾額,頂部是花磚挑脊,兩端有燕尾……[詳細] |

| 箭廠河鄉位于鄂豫兩省的結合部,與湖北省紅安縣毗鄰,距縣城12公里,鄉政府駐箭廠河。箭廠河清朝以前名叫百步樁,因過河無橋,豎石樁90余個,故得名。清初,該鄉王大屋有個名叫王學舉的明末武進士,聯名周圍武舉18人共同抗清,在此練兵,設廠造箭,因此取名箭廠河。箭廠河是鄂豫皖工農革命的發祥地之一,是鄂豫邊革命根據地的中心地帶,在這塊血腥苦雨的土地上,發生過艱苦卓絕、可歌可泣、可敬可佩的斗爭史實,以吳煥先、程儒香、肖國清、程懷天等為代表的一代英雄兒女,同敵人浴血奮戰,他們無私無畏,頑強斗爭,把自己年輕的生命奉獻給了黨和人民,把自己的鮮血灑在了與敵人斗爭的戰場上。1927年,農民赤衛隊長共產黨員程儒香,不幸……[詳細] |

| 焦作市北依巍巍太行,南鄰中華母親河—黃河,地扼晉豫咽喉,山川秀麗,具有悠久的歷史和光榮的革命傳統。烈士陵園為原太行軍區和河南省建立最早的烈士陵園,占地23畝。安葬烈士785名,烈士墓560座。一、烈士陵園歷史1943年9月初,晉冀魯豫軍區司令員劉伯承、政委鄧小平想太行軍區發布命令:在晉冀魯豫和豫北中間地帶的道清鐵路沿線開辟建立太行第八軍分區。1945年9月8日焦作第一次解放后,太行第八軍分區和專署就擬定了建立太行八分區烈士公墓。同年,改為四分區抗日烈士公墓。1946年元月竣工。在1946年6月,國民黨發動內戰,9月19日焦作被占領,烈士陵園遭到破壞。1948年9月24日焦作第二次解放,政府撥巨……[詳細] |

| 平頂山市寶豐縣尖山坡河南省愛國主義教育示范基地,位于寶豐縣觀音堂境內,含勞模林、勞模故居、勞模紀念館等,總面積近5000畝。從上世紀六十年代起,-、李海水兄弟積極響應毛主席“植樹造林,綠化祖國”號召,在尖山坡奮斗了半個世紀,綠化荒山二千多畝,實現了“意志堅,荒山綠”的目標,充分體現了“艱苦創業,無私奉獻”的時代精神。二人曾雙雙榮獲全國勞動模范稱號,1975年,哥哥-還當選為第四屆全國人大代表,受到毛主席、周總理的親切接見。1992年春,時任河南省委書記-徒步登上尖山坡探望-兄弟,親手栽下一棵家槐樹(后取名為“常春樹”),并對其輝煌業績及艱苦奮斗精神給予高度贊揚。如今,-已經去世,李海水也已87……[詳細] |

| 曹門革命紅學舊址暨吳煥先烈士故居,是鄂豫皖革命根據地舊址群的重要組成部分,位于新縣箭廠河鄉四角曹門村。有磚木結構的房屋兩排11間,座東南向西北,占地面積260平方米。房前有一長方形院落,吞字大門開在院墻西北,大門上方懸掛著“吳煥先故居”匾額。1983年,對舊址前排南起3間進行了修復,并舉辦了吳煥先烈士生平事跡陳列。1985年,在陳列室樹立起吳煥先烈士塑像,展出了李先念、徐向前、程子華等黨和國家領導人為紀念吳煥先烈士犧牲五十周的題詞。其它房屋仍為吳姓村民居住。1986年11月21日,舊址被河南省人民政府公布為省級重點文物保護單位。吳煥先,1907年生于四角曹門村,是鄂豫皖革命根據地和紅四方面軍創……[詳細] |

| 鄭州烈士陵園始建于一九五五年,位于鄭州西南方向南三環與嵩山南路交匯處,占地面積194、824平方米(約合293畝),建筑面積9391平方米。陵園內安葬烈士134名,其中有著名的抗日民族英雄吉鴻昌烈士,日本籍松井實烈士和蘇聯專家巴、阿、切明尼諾夫以及解放鄭州而犧牲的烈士等,存放132位烈士骨灰。在省市委、政府和領導以及有關部門的關懷下,先后修建了革命烈士紀念碑,烈士事跡陳列館,烈士骨灰堂,吉鴻昌、楊靖宇、彭雪楓、吳煥先四將軍的紀念碑亭,解放鄭州烈士紀念碑亭和墓區等。同時,種植了花草樹木,鋪設了道路。瞰視陵園,紀念建筑物雄偉壯觀,松柏滿園,蒼翠一色,四季生機勃勃,氣象萬千,滿目生輝。 鄭州烈士陵園……[詳細] |

| 彭雪楓紀念館坐落于鎮平縣城北隅,毗鄰公路,占地面積9200余平方米。迎面是彭雪楓的高大銅像,聳立于晶瑩剔透的花崗石基座上,使這位德才兼備、智勇雙全的優秀的政治家和軍事家聰穎剛毅的光輝形象栩栩如生地得以展現。石基上鐫刻的“彭雪楓”題字,選用本人墨跡,下筆有神,灑脫蒼道,別有韻味。銅像兩側的兩塊石碑,一碑介紹彭雪楓的生平事跡,一碑記敘建造紀念館的經過。院內空曠處則用花木草卉點綴。主體建筑展覽館,位于后部的中央,兩層,乳白,別具一格。總面積2350平方米,將600余幅有關彭雪楓烈士戎馬一生的珍貴照片,分作八個部分集中展覽,再現了烈士光輝燦爛的一生。彭雪楓,鎮平縣七里莊人,生于1907年。1925年投……[詳細] |

| 許慎紀念館是漯河市委、市政府命名的“愛國主義教育基地”,也是郾城區精神文明建設的窗口。位于郾城區海河路西段359號,成立于1985年,館址設許南閣祠內。紀念館的主要工作職能是收集、整理、展覽許學資料,接待社會各界人士和聯絡海內外有關專家、學者及學術團體,舉辦“愛國主義教育”活動,傳承許慎精神,弘揚漢字文化。為充分發揮“基地”作用,豐富群眾的業余文化生活,許慎紀念館利用許慎這一悠久的歷史文化深入學校、社區發放宣傳資料、書籍、講解許慎文化知識,引導廣大群眾在節假日走進紀念館,感受許慎文化的博大精深。許慎紀念館又稱許南閣祠,是清光緒二十五年,郾城知縣周云為紀念漢代著名經學大師和偉大的文字學家許慎而建……[詳細] |

| 劉青霞故居是為紀念我國近代著名教育家,社會活動家,資產階級民主革命家劉青霞女士而保留。故居原為尉氏縣大地主“劉半縣”莊園的一部分,位于尉氏縣城正中央,跨東西兩條大街是有名的“師古堂”大院。昔日大院十分雄偉,一排三座插花走獸大門,門前出平臺,臺前是存放轎車、拴馬的廣場,全師古堂約有房三百余間,占地約19畝,這里是“劉半縣”家族中最集中最好的建筑群。昔日劉氏家族的莊園大致分布在縣城東大街至西大街,西大街至后新街之間,東大街和新民街路東還有其當鋪、錢莊和商號,人民路南有其南花園,北門里還有其北花園,總之劉氏家族的房產占據了半個縣城,古稱“劉半縣”。現在保留下來的“劉青霞故居”分東西兩部分,座落在西大……[詳細] |

| 延浚汲淇抗日辦事處舊址,又稱四縣邊抗日辦事處舊址,位于延津縣馬莊鄉原屯村,北臨村委會和原氏宗祠。現存院落四座,主要有工委舊址、武裝部舊址等。四縣邊行政抗日辦事處成立于1943年10月12日,由中共冀魯豫四地委、專署在馬莊鄉原屯村建立,1945年底撤銷。辦事處曾在建立基層政權、壯大抗日力量、發展地方武裝以及組建地下交通線、保障人員過往、物資流通等方面發揮了重要作用。對開展革命傳統教育和愛國主義教育具有獨特作用。一、歷史背景1943年,隨著抗日戰爭的不斷深入和戰場的進一步擴大,日本侵略者從物力、財力、兵力出現嚴重供應不足,戰敗已成定局。為保障供應,挽回敗局,日本侵略者在平漢鐵路兩側增派重兵,在偽四……[詳細] |

| 紅軍攻克三河尖戰斗遺址位于固始縣城北25公里處三河尖鎮黃營村。1932年2月,紅四方面軍取得了鄂豫皖蘇區紅軍反圍剿戰爭中第二大戰役商潢戰役勝利后,紅四軍北上圍攻固始,攻克淮河重鎮三河尖。三河尖地處淮河中游,航運發達,是大別山山貨、農副產品外銷和日用工業品購進轉運的貨物集散地,商貿云集,貿易繁榮,素有小上海之稱。國民黨不僅在三河尖駐守一個營的正規軍,還駐有稅警營、警察等武裝。按照紅四方面軍總指揮徐向前的命令,紅十軍王宏坤團,十二師一部由十二師師長陳庚指揮,攻打三河尖。按照命令,紅軍在固始獨立團和赤衛隊配合下,分別從固始東南黎集和西南瓦廟集出發,在夜幕掩護下,沿史河、灌河向北直奔三河尖。經一夜急行……[詳細] |

| 鄢陵縣烈士陵園位于鄢陵縣城東關大街路北。始建于1956年,全園占地面積6489平方米,烈士建筑物17座,烈士紀念館1座共8間房屋。早在土地革命時期,鄢陵縣就有共產黨的活動。1928年中共扶溝縣支部書記呂調陽就曾到鄢陵南部張橋一帶開展喚醒民眾,發展壯大黨組織的革命活動。1937年4月,在北平已加入中國共產黨的鄢陵籍學生李爽途經鄭州受中共河南省(臨時)工作委員會派遣回到鄢陵從事黨的革命活動。同年5月,中共河南省工委派楚光甫到鄢陵與李爽、程彥洛2人建立了中共鄢陵縣小組,李爽擔任黨小組長。為了搞好抗日救亡宣傳,中共鄢陵縣小組根據上級黨組織的指求精神,決定江宮員以個人名義進行抗日宣傳活動,建立群眾性的抗……[詳細] |

| “如今,農民逐漸‘洗腳上田’,很多傳統的農耕文化已經或者正在消失。作為高校,我們有責任保護農耕文化,守護農耕文化的‘根’。”日前,在中原農耕文化博物館(以下簡稱“農博館”),中原農耕文化博物館名譽館長汪慶華如是說。中原農耕文化博物館位于許昌學院一角,是仿制20世紀50年代的一棟兩層建筑,從外觀上看,藍磚、紅瓦、白柱,與美麗的校園交相輝映。在農博館內,耬、犁、鋤、耙、食盒、蓑衣、草鞋……2000余件已經漸行漸遠的生產工具和生活用品被分門別類地陳列在18個展廳中,供參觀者欣賞。它的存在,全方位勾畫出了近現代中原農耕文化的全景圖。著手建館,走街闖巷搜農具2010年年初,許昌學院以強烈的社會責任感和文……[詳細] |

| 五云山地處鄭州市上街區,腹地11平方公里,主峰營坡頂海拔588米,景色優美,是“鄭州市唯一自然山區”。生態公園就建在面積近11平方公里淺山坡地上超過17000畝的自然山林中,包含了生態農業、山地運動、休閑度假、商業服務四大體系,成就為中原首座山地生態公園。而作為重頭戲的休閑度假體系,就是五云山的小鎮度假居住體系。該體系以慢城生活為藍本,規劃了“一城九鎮”,開發建設以意大利九個著名小鎮命名的托斯卡納風格田園生活居住社區,用濃郁的異域風情和閑適的山居慢調生活,旨在創造一種適宜的莊園生活方式。目前,盧卡小鎮是五云山開發的第一個小鎮,自2009年至今已完成開發面積50000平方米,主要以定制級私家莊園……[詳細] |

| 位于新縣陳店鄉高灣村佛爾寺。1930年1月1日,鄂豫邊區特委將早在1929年建立在郭家河鄉麻布、陡山河鄉陳沖等幾個修械所集中起來,遷往柴山保佛爾寺,命名為“鄂豫邊區軍事委員會兵工廠”。前排為機修車間,后排為造槍車間,兩側為工人住房。4月,改名為“鄂豫皖邊區軍事委員會兵工廠”。全廠共有職工60多人,阮德成任兵工廠黨委書記,1931年5月中央調朱淑平任黨委書記,熊明灼任廠長。1931年4月,廠址由佛爾寺遷到檀樹崗附近的熊家咀,并在紅安、光山、麻城、陂孝北縣境設立了四個分廠。1932年4月,總廠又由熊家咀遷到柴山保王灣。兵工廠修配0、制造撇把槍、子彈。在當時只有一般的烘爐、風箱、錘子等簡單手工工具。……[詳細] |

| 豫西革命紀念館(豫陜鄂前后方工作委員會舊址)位于魯山縣老城大街中段、縣委大院西側。紀念館的樓房始建于1891年,當時,挪威一些基督教人士來到魯山傳教,在這座樓相鄰的西南建了一座教堂,取名“福音堂”。此樓為配房,是牧師和傳教士居住的地方,人們稱它為“牧師樓”。樓房為磚木結構,西歐建筑風格,是魯山當時最漂亮的建筑。1947年魯山解放時,傳教人員離去。這里成為豫陜鄂后方工作委員會領導人的駐地。福音堂成為領導機關召開會議的地方。1948年,劉鄧大軍按照黨中央的指示走出大別山向豫西轉移,于4月中旬來到葉縣、魯山、寶豐一帶與陳謝兵團會師。鄧小平首次來到魯山在這里住了半個多月,之后每次到魯山都在此住宿。魯山……[詳細] |

| 白沙關農民革命起義舊址,是鄂豫皖革命根據地舊址群的重要組成部分。位于新縣城南34公里的陡山河鄉白沙關村。原是一座山寨,相傳南宋抗金英雄孟珙將軍曾在關上抵御過南侵中原的金兵。有南北兩個寨門,兩寨門之間貫穿一條長約100余米的小街。石徹寨墻和南寨門已坍塌毀壞,只剩部分殘跡。北寨門是三間磚木結構的城樓,樓上為三間通屋,向南開有三個方形花窗,下層中間是一拱券寨門,兩側間各有房門向南開,設有樓梯可登樓。占地面積67平方米。舊址于1963年6月被公布為省級重點文物保護單位。1978年將北城樓三間進行了修復,現保存完好。白沙關地勢險要,易守難攻,是河南通往湖北的交通要隘,向為兵家必爭之地。1928年,開辟柴……[詳細] |

| 舊址位于新縣新集鎮杷棚村,共有房屋19間,分前后兩排,每排5間,與東西兩側各3間橫屋組成一大四合院,大門開在前排正中,西側另有3間廚屋。舊址座南朝北,背靠山嶺,面臨池塘,磚木結構,建筑面積418平方米,占地面積1560平方米。1995年,新縣文管會爭取河南省人民銀行撥款25萬元,將舊址按原貌修復,并辟為河南省金融系統革命傳統教育基地。2000年被公布為河南省重點文物保護單位。石印科始建于1930年,當時由湖北黃陂的印刷技術工人蘆楚橋、蘆漢橋兄弟二人帶了兩臺石印機,到河南潢川、息縣一帶做石印生意,途經根據地時被特蘇政府說服留下,為紅軍服務。于是,特蘇政府就在其所在地箭廠河鄉楊畈村成立了石印科。1……[詳細] |

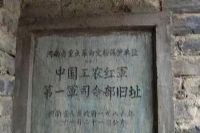

| 中國工農紅軍第一軍司令部舊址位于新縣箭廠河鄉黃谷畈村。1930年春,隨著紅三十一師、三十二師、三十三師的成長壯大和鄂豫邊、豫東南根據地、皖西根據地的建立和發展,鄂豫皖邊區燃起的革命烽火已形成燎原之勢,初步實現了以大別山為中心的工農武裝割據。為統一這三塊根據地和三支紅軍的領導,使革命力量緊密結合為一個整體,進一步發展根據地,2月,中共中央決定劃鄂豫皖邊3省18縣為特別區,成立鄂豫皖特委。3月18日,又向特委和三個師發出指示信,決定將紅三十一、三十二、三十三師組建為中國工農紅軍第一軍,直屬中央領導。4月,紅一軍在黃谷畈成立。軍長許繼慎,政治委員曹大駿,副軍長徐向前。下設政治部、參謀處、軍需處和軍醫……[詳細] |