福建省愛國主義教育基地介紹

福州市 南平市 三明市 廈門市 泉州市 莆田市 漳州市 龍巖市 寧德市 福建省文物古跡 福建省紅色旅游 福建省名人故居 福建省博物館 福建省十大祠堂 福建省十大古村 5A級景區 4A景區 福建省十大景點 福建省十大免費景點 全部 福建省特產 福建省美食 福建省地名網 福建省名人 [移動版]

| 整座博物館分為三個展覽大廳,展覽面積2400平方米,展出各種圖片、資料1200多件,珍貴文物近2000件,各種珍禽、走獸、水產標本1000多件。華僑博物院被譽為“世界上獨一無二的華僑歷史博物館”,位于思明南路西側,屹立在蜂巢山麓,是一幢具有民族特色的樓房,建筑面積三千多平方米,有七千多件展品。該館由著名華僑領袖陳嘉庚先生主持創辦,并由僑胞和歸僑捐款籌建。1956年動工,1959年5月正式開放。“華僑華人館”分為“悲慘之旅”、“船譜”、“華僑華人社會”、“杰出華人資料”等部分。陳列著許多華僑、歸僑贈送的文物、工藝品以及標本資料,體現了陳嘉庚先生崇尚科學文化知識并積極發揮其社會效益的指導思想。另有……[詳細] |

| 福州馬尾船政文化遺址群以中國船政文化博物館為中心,包括中坡炮臺、昭忠祠、英國領事分館、輪機車間、繪事院等多所船政遺址;展現了近代中國科學技術、新式教育、工業制造、國防建設、西方經典文化翻譯傳播、東西方文化交流等方面的豐碩成果;折射出立志進取、積極作為、虛心好學的傳統文化神韻,形成獨特的船政文化。它是中國近代工業的重要發源地,被譽為“中國近代海軍的搖籃”,先后被命名為愛國主義教育示范基地及國防教育基地。馬尾地處福建閩江下游出海口,與臺灣僅一水之隔,自古是福州母城的水上門戶,近代被辟為五口通商口岸。1985年被國務院確定為首批14個國家級經濟技術開發區之一。早在1866年左宗棠、沈葆楨在這里創辦福……[詳細] |

| 紅一方面軍總前委、總司令部舊址暨毛澤東、朱德舊居位于建寧縣溪口鎮溪口社區溪口街49號。1931年5月16日至31日,毛澤東、朱德率領紅一方面軍采取“誘敵深入”、“避強打弱,在運動戰中殲滅敵人”的方針,自江西富田一路向東橫掃700里至福建建寧,取得白云山戰斗、白沙戰斗、中村戰斗、廣昌戰斗、建寧戰斗五戰五捷,殲敵3萬余人,繳-2萬余支的輝煌勝利,痛快淋漓地粉碎了國民黨軍的第二次“圍剿”。1931年5月31日,毛澤東、朱德率領紅一方面軍擊潰建寧守敵劉和鼎部第56師7000余人,解放了建寧城,徹底粉碎了蔣介石發動的對中央蘇區的第二次“圍剿”。當晚,朱德總司令、毛澤東總政委率領紅一方面軍總司令部、總前委……[詳細] |

| 紅軍第108團舊址位于莆田市仙游縣鐘山鎮麥斜村麥斜巖。1930年8月中國工農紅軍第207團在莆田建立后,中共仙游縣委也開始走上創建紅軍隊伍的道路。同年9月,中共仙游臨時縣委通過多種渠道,籌集了10多支長-,組建了一支紅軍游擊隊。10月,游擊隊決定利用善化民防團團長大宴土豪劣紳之機襲擊善化民團總部,奪取-支彈藥,此役,游擊隊擊斃團丁4人,擊傷3人,繳-20余支,-千余發。戰斗勝利結束后,游擊隊向群眾作革命宣傳,并散發傳單,張貼標語、布告。隨后,游擊隊撤離到興太山區麥斜巖山腰上的麥斜巖寺,宣告成立中國工農紅軍第108團,由黃英任團長,林植任政委,并決定以麥斜巖為根據地,開展武裝斗爭和土地革命,以便……[詳細] |

| 解放前的東山島,風沙肆虐、寸草不生。“荒山禿嶺和尚頭,林草奇缺水如油。風沙無情田屋休,三餐難度人外流”就是當時的真實寫照。隨軍南下解放東山的老縣委書記谷文昌,帶領東山人民經過無數次的實踐,制定出筑堤堵沙、種草固沙、造林防沙的方案,找到適宜東山種植的樹種木麻黃,并在全縣掀起植樹造林熱潮,至1964年共造林8.2萬畝,全縣400多座小山丘和3萬多畝荒沙灘基本綠化,141公里的海岸線筑起“綠色長城”。1987年,東山人民將他的骨灰安葬在當年他親手建起的赤山林場;1999年,東山各界捐資120萬元,在此基礎上修建了谷文昌陵園,內有谷文昌塑像與谷文昌陵墓;谷文昌紀念館經中共中央辦公廳批準建立,2004年……[詳細] |

| 泉州市革命烈士陵園座落于豐澤區城東鎮的萊山上,占地面積45畝,建有紀念碑、紀念館等紀念建筑物及瞻仰臺、工作室、停車場、山門等配套設施,是泉州市愛國主義教育基地和國防教育基地,逐步成為“集紀念、教育、宣傳、游覽和休閑等功能于一體的社會主義文化精品”。泉州人民有著光榮的革命傳統,自1927年1月中共泉州地方黨組織成立以來,有1700多名泉州兒女為民族解放和共和國建設事業英勇獻身,用熱血和生命鑄就了燭照千秋的歷史豐碑。1991年,中共泉州市委、泉州市人民政府決定建設泉州市革命烈士陵園,以緬懷先烈、教育后人。1994年8月,泉州革命烈士紀念碑奠基,1996年10月落成揭碑。烈士紀念碑高26.12米,寬……[詳細] |

| 中共閩南地委機關舊址位于漳州市云霄縣和平鄉通貝村烏山共頭里。1946年11月,根據中共中央指示精神,撤銷閩粵邊臨委,成立閩粵邊工作委員會,同時宣布撤銷閩南特委,成立閩南地區委員會(簡稱閩南地委),隸屬閩粵邊工委,陳文平任書記。1947年5月,閩南地委改隸屬閩粵贛邊區工作委員會,地委領導班子也相應進行調整,盧叨正式從邊工委調回,任閩南地委書記,陳文平任副書記。1948年8月,成立中共閩粵贛邊區委員會,書記魏金水,閩南地委書記盧叨、副書記陳文平等15人為委員。至1949年9月19日漳州解放前,閩南地區黨組織得到空前發展,閩南地委下轄中共平和縣委、中共詔安縣委(原云和詔縣委)、中共靖和浦縣工委、中共……[詳細] |

| 紅軍攻克羅源城紀念碑、紀念墻位于羅源縣革命烈士陵園內。紀念碑于1984年建立,碑名由全國人大常委會原-副委員長葉飛題寫。紀念碑為花崗石體,南面刻碑文,頂為紅旗造型,東面和西面上部有紅旗、五星造型。高約25米,花崗巖石基座。紀念墻為花崗巖石主體,高3米,長10米。中間嵌8塊長50厘米寬80厘米的青祿石浮雕。紀念墻于2009年建立,以文字說明的形式,生動地再現了1934年8月14日紅軍解放羅源城的歷史畫-卷。文字共分成9個部分,分別是:前言、戰前會議、偵探敵情、西門開戰、突破南門、主攻北門、全城解放、威震敵營、影響巨大,還配有攻打羅源城戰斗經-過要圖。文字記述的主要戰斗經-過如下:1934年8月上……[詳細] |

| 仙游革命烈士陵園位于莆田市仙游縣鯉南鎮城南東路555號。仙游人民富有光榮的革命傳統。在這塊紅土地上,許多優秀的仙游兒女為了民族的獨立和人民的解放拋頭顱、灑熱血,堅持不懈地斗爭。五四運動之后,仙游人民的革命斗爭揭開了嶄新的一頁。1927年4月,建立了仙游第一個黨組織——中共上宮支部;同年12月,成立中共仙游縣委;1930年10月又建立了仙游第一支武裝隊伍——中國工農紅軍第108團。仙游黨組織和紅軍游擊隊緊緊依靠人民群眾,不屈不撓,頑強斗爭,保存和發展了革命力量。1943年,中共福建省委南遷閩中,駐扎仙游上湖底、高陽、東湖期間,當地革命群眾毅然挑起保護省委安全、保障供給、打通交通聯絡線的重任,為省……[詳細] |

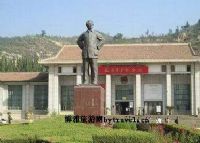

| 革命紀念館了緬懷革命先烈的豐功偉績,對人民群眾和廣大青少年進行愛國主義和革命傳統教育,1959年7月,建寧縣以紅一方面軍總司令部、總前委舊址(毛澤東、-同志舊居)為依托,成立了建寧縣革命紀念館。1977年,國家文物管理局撥款,修復了紅一方面軍總政治部舊址(-同志舊居)。1991成立建寧縣博物館,與紀念館合署。1985年10月,紀念館所轄的紅一方面軍總司令部、總前委舊址和紅一方面軍總政治部舊址,被福建省人民政府確定為省級文物保護單位。1995年紀念館又分別被團省委、三明市委確定為全省青少年革命傳統教育基地和全市愛國主義教育基地。1997年6月紀念館被確定為省級愛國主義教育基地。2002年7月被共……[詳細] |

| 古田會議紀念館位于福建省龍巖市上杭縣古田鎮,是介紹古田會議歷史及其意義的專題革命紀念館,建于1964年。全館占地面積8.6萬平方米,建筑面積1.1萬平方米,擁有館藏文物11000多件,其中珍貴文物2000多件,為福建省文物數量最多的革命紀念館。陳列館建于1972年,有10個陳列室;陳列展覽展線長306米,展出文物400多件,內容分為三部分:一是古田會議召開的歷史背景、二是光輝的古田會議決議、三是古田會議永放光芒。古田會議紀念館為市屬副處級事業單位,現有編制40人,工作人員60多人,下設文物資料科、陳列宣傳科、保衛科和辦公室,管轄古田會議會址、紅四軍前委機關暨紅四軍政治部舊址耕心堂、紅四軍司令部……[詳細] |

| 英都革命烈士紀念碑位于南安市英都鎮榮星村鳳山東麓。紀念碑是遵照原全國政協副主席張克輝老前輩的批示,為紀念革命烈士而興建的。紀念碑鐫記著25位革命烈士的英名。其中,16名是在本地革命戰斗中犧牲的游擊隊、區常備隊的英都籍戰士,1名強渡長江戰役和2名解放金門戰斗中犧牲的解放軍英都籍戰士,2名是社會主義建設時期犧牲的英都籍解放軍戰士,4名是解放初期為捍衛新生革命政權在英都、東田犧牲的南下干部與解放軍戰士,他們來自山東省、河北省、福建莆田縣等地。20世紀30年代,由中共廈門中心縣委指導下建立的安(溪)南(安)同(安)邊區革命根據地就以安溪縣的龍門、官橋,南安縣的翔云、英都,同安縣半嶺、吾峰等地為基礎,發……[詳細] |

| 泰寧是一塊具有革命歷史的紅土地,第二次國內革命戰爭時期,工農紅軍在此燃起了革命的烽火,建立了紅色政權,中國工農紅軍總部就設在這里,朱德和周恩來等老一輩無產階級革命家在此指揮紅軍作戰,并一度成為閩贛省物資供應和經濟文化建設的中心,是全國中央革命根據地二十一個蘇區縣之一。至今在古城老街兩旁仍完好的保留著當年紅軍用繁體字書寫的大幅標語、巨幅文告以及防空洞等。當地政府為紀念這一段光榮革命斗爭歷史,將該街命名為“紅軍街”,并作為青少年愛國主義教育基地列入革命歷史文物保護單位。當年泰寧在創建蘇區過程中,經歷了敵我雙方三進三出的拉鋸爭奪的艱苦卓絕的戰斗歷程:第一次是1931年5月3日,毛澤東、朱德指揮工農紅……[詳細] |

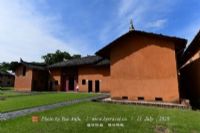

| 澤東樓AAA  永定區撫市鎮五湖村上寨澤東樓(何坳頭),地處撫市、湖雷、陳東三鄉鎮交界的白葉湖崠山腰,海拔800余米。1929年5月下旬,毛澤東、朱德、陳毅率領紅四軍解放永定縣,成立了永定縣革命委員會。同月,永定縣革命委員會委員、1928年金豐農民武裝暴-動領導人之一謝獻球在何坳頭一帶開展革命活動,發動群眾打土豪、分田地、建立蘇維埃政府。當時,何坳頭村隸屬今陳東鄉石嶺村,石嶺鄉蘇維埃政府成立時,何坳頭的張茂煌擔任蘇維埃政府主席。同年8月上旬,紅四軍黨代表毛澤東在上杭蛟洋文昌閣指導召開中共閩西“一大”之后,化名楊先生,偕夫人賀子珍從上杭蛟洋經上杭大洋壩進入永定縣,經虎崗、三堡、上湖雷來到何坳頭村,住在張茂煌家四……[詳細] |

| 南靖樹海中共閩南地委舊址紀念館位于南坑鎮大嶺村,原為中共閩南地委領導革命斗爭的前沿指揮部,共6間舊民房及舊學堂,占地120平米。目前是省級文物保護單位文物保護單位、省級文物保護單位黨史教育基地、市級文物保護單位愛國主義教育基地,縣級文物保護單位愛國主義教育基地、德育教育基地、青少年教育基地。樹海,群山連綿,林濤似海。她以南靖大嶺、北坑、象溪為中心,跨越山城、南坑、船場、奎洋、書洋、梅林鎮的幾十個行政村,方圓數百里,是解放戰爭時期閩南游擊區的重要組成部分。抗戰后期,中共閩南特委派盧炎、黎炳光等同志到南靖樹海一帶隱蔽生產,領導反頑自衛斗爭。1945年10月,王濤支隊第一大隊武裝開辟樹海,閩粵邊臨委……[詳細] |

| 閩中特委機關延壽聯絡站舊址位于莆田市城廂區龍橋街道延壽村延壽路38號。延壽村具有悠久的歷史文化和光榮的革命傳統,群眾基礎較好。1930年11月,為了便于山區和平原的聯系,中共莆屬特委決定在延壽村楊杞松家建立聯絡站,從此,延壽村成為閩中黨組織開展革命活動的一個重要據點。1945年6月,楊杞松任中共莆田縣委書記,蘇華、張兆漢、黃國璋、林汝楠等委員便經常居住在楊杞松家中。1947年7月,閩中游擊縱隊轉戰戴云山失敗后,楊杞松轉移到西天尾溪安村張坤家中隱蔽,8月,因叛徒出賣被捕,后被國民黨保安團活埋在莆田城關東巖山,犧牲時年僅32歲。1949年5月,其侄兒、莆田縣委委員楊文喜在黃石清江突圍時壯烈犧牲,縣……[詳細] |

| 際下塘紅軍墓位于明溪縣楓溪鄉楓溪村際下塘路口左2米。1934年5月,中央革命根據地紅軍的第五次反“圍剿”作戰,在中共臨時中央“左”傾錯誤戰略指導下,屢戰失利,蘇區日益縮小,形勢日趨嚴重。此時,地方-民團也乘勢蠢蠢欲動,頻繁對當地的革命隊伍發動襲擊。5月17日,紅軍25團某連張連長,帶領70余名戰士從寧化廟前回楓溪時,在華山河明橋受到華山-民團余傳芳團的襲擊,民團用土大炮裝上紅硝、耙齒、鐵砂突然向紅軍隊伍開炮。紅軍英勇反擊,繳獲了兩門土大炮,擊敗了民團,但張連長同2名戰士光榮犧牲,6名戰士負傷。紅軍戰士把犧牲的烈士遺體帶回楓溪,安葬于楓溪瑕上大沙壩上。1934年11月7日,國民黨軍第52師進犯歸……[詳細] |

| 閩中游擊隊珠江中隊舊址位于莆田市秀嶼區東嶠鎮珠江村5組。1927年2月,莆田黨組織在珠江開展活動,成立農會,進行抗捐抗稅斗爭。同年10月,建立了中共渚林(珠江)支部。1929年11月,中共莆田縣委委員陳兆芳、吳承斌等在莆田沿海地區建立一支四五十人-的游擊隊,陳兆芳任隊長、吳承斌任副隊長。在游擊隊活動過程中,陳兆芳采取了“分散從事生產、集中打擊敵人”的斗爭方式,在當地土地革命戰爭初期的抗捐反霸斗爭中起了良好的作用,有效地發動并鍛煉了群眾。經過一段時間的活動,游擊隊在當地建立了月塘、瀨垞、珠江等10多個革命基點村,從此,珠江村成為莆田革命活動的重要據點。1946年,莆田黨組織負責人楊杞松在忠門地區……[詳細] |

| 福建省閩中革命烈士陵園位于莆田市區中心的繁華地帶,現為全國重點烈士紀念建筑物保護單位。園區占地面積63712平方米,始建于1957年12月,其前身為“莆田縣革命紀念碑”,1983年莆田建市后由市政府接管,并改稱為“莆田市烈士陵園”,2000年8月報經市政府批準更名為“閩中革命烈士陵園”,現有工作人員10人。該園于1990年被列為福建省烈士紀念建筑物和重點文物保護單位,2001年4月經國務院批準被列為第四批全國重點烈士紀念建筑物保護單位,1995年4月被確定為福建省第一批愛國主義教育基地。近幾年,我們立足于“以人為本、完善服務”的工作理念,努力把我園建設成為富有影響力的革命傳統教育陣地。在原有一……[詳細] |

| 翔云革命烈士紀念碑位于南安市翔云鎮金安村美格山上。翔云是革命老區,是中共安南同邊區的重要根據地。在中國共產黨領導下,翔云人民流血流汗,前仆后繼,為革命事業做出應有貢獻。為紀念犧牲英烈,二十世紀五十年代,南安縣人民政府批準并撥款建立“翔云革命烈士紀念碑”,并于1957年建成。由于地域狹小,1992年,經上級黨委批準,紀念碑遷建于金安村美格口北側山崗上。碑址現有簡便公路通達,地勢略顯高亢,向東可鳥瞰大嶺盤山水泥公路和翔山村全貌層層疊疊集綠積翠的梯田與錯落有致的分散民居;西望則是樓房林立、住屋鱗次櫛比的的翔云鎮區。“青山有幸埋忠骨”,在紀念碑中存放著梁長智等烈士的遺骨,現已成為革命烈士的陵園。翔云是……[詳細] |