您現在的位置:首頁 > 各地旅游名勝推薦-遺址篇旅游

各地旅游名勝推薦-遺址篇

小潘莊遺址位于西平縣出山鎮西北小潘莊村,距西平縣城37公里。遺址位于青銅河上游兩支流間臺地上,面積469500平方米,海拔高度82.8米。遺址自南向北逐漸增高,省道S331線橫穿遺址中部。從遺址上部表層遺留的文化遺物看,北部為漢代時期文化堆積,其范圍從小潘莊村向北300米,東西寬215米,向南漢代遺物逐漸消失。村莊南遺址表層露出的為夏至商文化遺物。修筑省道S331線時,兩側路溝斷崖露出灰坑、井、甕棺葬等文化遺跡。從出土遺物陶質、陶色、紋飾、器型看均為新石器文化類型。在遺址的西部,小潘莊西南發現了大量戰國時期的文化遺物盆、罐等容器殘片。以上這些文化遺物表明,小潘莊遺址是一處包涵上至夏商,下到漢代…[詳細]

趙寶溝文化遺址位于內蒙古自治區赤峰市敖漢旗。保存較好的趙寶溝文化類型的遺址有:敖漢旗新惠鎮東北25公里高家窩鋪鄉趙寶溝村北、興隆洼文化遺址西南500米的小山遺址、敖漢旗燒鍋地、南臺地等。趙寶溝文化與興隆洼文化前后銜接,其原型形成于興隆洼文化中晚期。趙寶溝遺址面積約9萬平方米。房址平面呈方形或正方形,也有呈梯形,皆為半地穴式建筑,成排分布。與興隆洼文化相比,趙寶溝文化的聚落規模明顯增大,但二者在社區布局方面有很強的共性,如房址均成排分布,面積有大小之分等。這些共性與地域相同、技術水平相近、文化之間具有直接性傳承關系等多種因素有關,但更主要的應歸結為相近的經濟模式。趙寶溝文化石器的主要特點是磨制器…[詳細]

新石器時代文化遺址(一)梁家坡遺址在羌白鎮梁家村東北1公里處,距縣城西南12.5公里,屬洛河南岸二級階地,面積約5萬平方米,1980年10月,西博和縣館作過初步調查。1981年秋,試掘224平方米。文化層分上、下兩層,晚、早兩期:晚期,發現半地下室結構的房屋遺址2座,橢圓形灶坑3個,圓形袋狀、桶狀和橢圓形袋狀窖穴6個,硬土圈結構的柱洞lo個。遺物中生活用具有盆、罐、缽、碗、甕、缸、尖底瓶、葫蘆瓶、盂等。紅陶占90%以上,少數為灰陶和桔黃色陶,彩陶不多。紋飾以繩紋為主,弦紋、指甲紋、附加堆紋為數較少。生產工具有石鏟、磨石、礪石、石球、石核、石片、刮削器和陶錯、陶刮器、陶刃等。早期,發現的生活用具…[詳細]

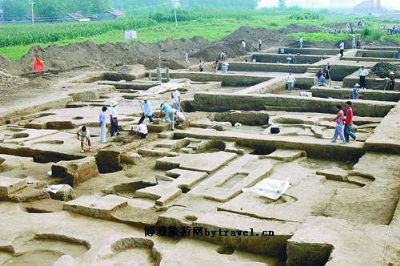

隋唐洛陽城遺址位于河南省洛陽市區及近郊。隋唐兩代的東都城是中國著名的古都之一,始建于隋煬帝大業元年(605年),煬帝下詔令尚書令楊素、將作大匠宇文愷等在洛陽營建東都,驅使役丁200萬,歷時一年建成。隋唐兩代的最高統治者先后居此40余年,武則天時期更是長期居住在東都,東都的地位僅次于長安。五代時梁、唐、晉曾都在此建都,宋時稱為“西京”,宋金之際,毀于戰亂。1954年中國社會科學院考古研究所對城址進行全面的勘測,1959年對城址進行考古發掘,工作一直持續至今。故城分為外城、皇城、宮城三重城垣,外城周長28公里,城垣全部以夯土筑成,基址寬15~20米。城的平面呈方形,東城墻長7312米,南城墻長72…[詳細]

蒲城店遺址位于平頂山市區東15公里,衛東區東高皇鄉蒲城店村北500米的崗地上。東西寬540米,西部南北長180米,東部南北長350米。2004年,河南省文物考古研究所與平頂山市文物管理局(組成聯合考古發掘隊開始對蒲城店遺址進行考古發掘工作。蒲城店遺址是一處包括從新石器時代龍山文化、夏代二里頭文化早期、兩周、春秋、戰國、漢、宋、明各個時期連續使用的大型遺址,以新石器時代龍山文化和夏代二里頭文化早期遺址為主,又有兩周、漢、宋、明各個時期的遺存,發現有房基、壕溝、灰坑、墓葬、水井灶等遺跡。它對于研究新石器時代河南龍山文化和夏代二里頭文化有十分重要的價值。根據所發現的遺跡判明,蒲城店遺址大致可分為六個…[詳細]

南黃莊墓群(也稱南斜山墓群)遺址位于乳山市南黃鎮南黃莊村與南斜山村之間,兩村相距500米。墓葬比較集中地分布在南黃莊村東、西、北三面的坡地上。1977年春,南斜山村村民在挖平塘溢洪道時出土一批“灰包罐”,是年6月,乳山縣圖書館工作人員最先在南斜山村東北發現墓地,因而被稱為南斜山墓地。由于墓葬的結構和出土器物比較特殊,引起了考古工作者的重視。據調查,墓葬多發現于南斜山村東和村東北的水庫東側,并在水庫的東北角發現殘存墓葬兩座。一座僅存約40厘米,未見器物;一座殘存大部,墓室內放置陶罐2件,一件復原;另一件因器物火候較差,破碎嚴重,無法復原。再次調查時,據南斜山村村民反映,他們在修路時發現許多用石頭…[詳細]

涼城岱海地區有30多處新石器時期文化遺址。其中老虎山、園子溝遺址引起國內考古專家的極大重視,前者已經列入了內蒙古自治區第二批重點文物保護單位,后者曾被列為1987年全國考古新發現。老虎山遺址座落在岱海西北部30公里的永興老虎山南坡上,北依蠻漢山,距今已有5000多年的歷史。該遺址從1982年起由我區著名考古專家田廣金開始組織發掘,經過一年時間基本完成外業任務。經發掘和勘探查明。遺址四周有高出地表的石墻環繞,總面積約3萬平方米,僅發掘半地穴房址達60多座,分布在高低不等的幾級臺地上,每個臺地上的半地穴式房子以兩三間為一組排列,房門多向東南。這里先后出土了200多件陶器、石器和骨制品,陳列在遺址陳…[詳細]

漁洋村遺址(含明清民居建筑)新石器時代安陽縣漁洋村坐落在風景秀麗的漳河岸邊,北望河北,東有平原,西為丘陵。四周村村相連,遠遠望去,漁洋村與其它村子沒有什么不同,是個極其普通的小村莊。但只有走入其中,你才可以從一磚一瓦中感受厚重的文化。曲曲折折的青石板一路延伸,直到我們看到一座用大小不一、形態各異的精美鵝卵石搭建的古寨門。從寨門上依稀可見的碑文可以看出此門曾在乾隆五十五年重修過,遂沿用至今,而究竟它建于何年,已無從確考。再看那腳下的青石路竟也有幾百年的歷史了。這一切的殘破和滄桑仿佛都在無聲地訴說著小村的古老與神秘。龍振山在漁洋村號稱土博士,因為他收集來的文物和考證的結論,是一部得到了考古學家確認…[詳細]

《東北日報》社遺址,位于吉林省梅河口市海龍鎮海龍大(勝利)街東段,占地約300平方米。后為老新華書店,如今已改建為幼兒園。原貌已經不復存在。《東北日報》是中共中央東北局的機關報,今《遼寧日報》的前身,是中國共產黨在東北解放區創辦的第一張地區性報紙,從1945年11月1日創刊到1954年8月31日為止,經歷了整個解放戰爭、中華人民共和國成立和新中國初期的社會主義經濟建設時期。1945年11月1日《東北日報》在沈陽創刊,為四開兩版,報名由呂正操將軍題寫。《東北日報》辦報特色是它的漫畫,占到版面的90%以上,由著名漫畫家華君武所畫,尤以蔣介石漫畫形象最為有名,蜚聲全國。創刊號申明:“本報是東北人民的…[詳細]

東北民主聯軍航空學校遺址,位于通化市沿河北路1065號,現為通化市第二中學。1946年3月1日,東北民主聯軍航空學校正式成立,并與航空總隊合并。位于通化市東昌區江南村的原通化飛機場,成為航校飛行訓練場地。抗戰勝利后,通化是中共中央在東北建立的第一個根據地,第一個軍事大后方。我黨、我軍的許多機關、學校先后進駐通化。中共中央根據通化江南飛機場和民航保障設施仍可正常運行等有利條件,決定把航校建校地址選在通化。通化航校建校人員來自四面八方。以其中我黨早期培養的航空干部為主,除此,還有八路軍、新四軍、東北民主聯軍選派的干部;有新招收的青年知識分子;有汪偽國民黨空軍起義人員;還有收編的日本航空技術人員。他…[詳細]