您現在的位置:首頁 > 第四批河南省文物保護單位旅游

第四批河南省文物保護單位

| 2006年6月8日,第四批河南省文物保護單位公布。 |

十三幫會館位于禹州城區西北隅,居山西會館南側、懷幫會館西側。清同治十年(1871年),會首郭廣德、連文中、潘升炎、阮耀祥、王凌云、常天福、高有幫、蔡漢文、胡乾之、王二元、范廷棟等,捐錢創修十三幫院墻及關帝廟。清同治十二年(1873年)六月,藥行幫、藥棚幫、甘草幫、黨參幫、茯苓幫、江西幫、懷慶幫、祁州幫、陜西幫、四川幫、老河口幫、漢口幫、寧波幫等十三個藥幫,集資購地1.33公頃(20畝),共建“十三幫會館”。清光緒二十年(1894年),會首徐長聚、武清、耿金鏞集資創修十三幫藥王殿、演戲樓。清光緒二十六年(1900年),十三幫會館廚房、養病院、陰宅院、道院、二門、影壁墻建成。清光緒二十九年(190…[詳細]

洪山廟位于許昌市鄢陵縣只樂鄉后杜村,是現存較為完好的明代洪山廟遺存,距今已有五百多年。洪山廟大殿座北向南,大殿東西長9.30米,南北寬7.15米。 洪山廟中所供奉的為宋代中州神醫洪山真人,故名洪山廟。洪山真人本姓顧,原籍河北,生于宋代末年,曾舉進士,因感天下紛爭,世事變亂,吏治腐敗,不堪其擾,于是遠離塵世,隱居密縣大隗鎮洪山。期間,有感于當地牛馬牲畜常為疫病所困,死病無數,于是究心醫學,初則醫獸,醫名日盛,久則鄉里貧病之人亦委求療醫,遂成良醫,遠近求治者日眾。 真人醫名遠播,曾奉御詔為宋太后診病,有起死回生之效,后又被召為京城兵馬療疾,無不獲效。皇帝賜其金錦而不受,獲封為護國真牧靈應真人…[詳細]

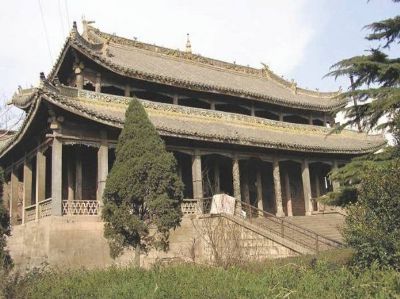

玉皇閣位于許昌縣第一高級中學校園內,玉皇閣為天爺廟建筑之一,系道教廟宇,以祭祀玉皇大帝而得名。天爺廟現僅存玉皇閣一座大殿。天爺廟始建于北宋,玉皇閣為天爺廟建筑之一。天爺廟歷經元、明、清,形成前、中、后三進院落,左、中、右并列三進院落的格局,中軸線上建有山門、中閣、后閣和玉皇閣,兩廂有鐘樓、鼓樓、東西廂房和配殿等,現僅存玉皇閣大殿,其他在民國年間“蔣馮大戰”的戰火及“0”十年浩劫中被毀。玉皇閣建于高2.5米,寬21.6米的臺上,面闊九間,進深五間,磚木結構,重檐歇山式,閣高15米,灰色筒瓦蓋頂,飛檐翹角,六獸十七脊,紅墻赤柱接地,青石柱礎外用青磚砌成花欄墻一周,門前有8米寬20層臺階踏腳。閣下有…[詳細]

泰山廟又名東岳廟,位于長葛老城東關,不知何時創建。明萬歷四十七年(1619年)、天啟三年(1623年)、清康熙十八年(1679年)、乾隆十年(1745年)、光緒十八年(1892年)進行過重修。廟內建筑,多遭損毀,現僅存大殿和西配殿。大殿面闊五間,進深三間,單檐歇山頂,上覆以綠色琉璃筒瓦,屋頂中央飾黃色琉璃筒瓦方心,瓦當圖案為獸頭。正脊、徒工脊、戧脊均為琉璃牡丹花脊,正脊中間置一座三重檐樓閣,兩端安有吞疹獸,背部插有劍把。垂脊上置各種小獸,戧脊上置武士。四個殿徒垂掛四個風鐸,迎風擺動,叮咚作響。四周檐下施五踩重昂斗拱,后檐和東西檐昂嘴為正方形,前檐昂為龍首。兩山置搏風板、懸魚。梁架彩繪,色調鮮明…[詳細]

禹州鳩山天王山寨和安樂寨分別位于河南省禹州市西南40公里的鳩山鄉下泉村與薛溝村,是清咸豐年間當地百姓為躲避匪患而修建的的避難場所。是我省保存較為完整的晚清至民國初期的古窯洞和城墻類古建筑,也是中原地區現存規模較大的石質窯洞和城墻。它猶如一座民族古建筑文化和民風民俗于一身的文物古跡博物館,具有重要的歷史價值、藝術價值和觀賞價值。于2006年被河南省人民政府公布為省級文物保護單位。清咸豐初,太平天國北征先遣隊和捻軍占領禹西山區與清軍勝寶、德楞阿部相繼在當地交戰。咸豐七年(1857年)捻軍王二黨部曾占領大洪山(今鳩山鄉境內),捻軍撤離后,禹州、郟縣、汝州三縣交界處土匪此起彼伏,燒殺搶掠接二連三,當地…[詳細]

洄河石拱橋位于河南省郾城縣城西北25公里的裴城鎮裴城村內的小洄河上,此處古代為東西、南北驛道的交匯點。洄河橋由紅色砂頁巖砌筑而成,橋東西長8.3米、南北寬6.47米,橋拱凈跨2.92米。橋拱由18道拱石并列砌筑而成,券面石邊除二道凸弦紋外,其余均為素面,拱券與券基石中間由生鐵和黏合劑填充,拱券兩側橋基以石磙作基礎加固。橋面由青石板鋪砌,原橋上兩側各有4個青石欄桿和3個青石欄板,現僅存2個完整的青石欄桿,1個完整的青石欄板。石欄板長1.65米、寬0.7米、厚0.12米,主題圖案為“麒麟望日(月)”“人字”云,造型生動逼真。橋欄桿、欄板與主拱北宋建筑風格不同,具有明代建筑特征,應為明代整修時修建。…[詳細]

北舞渡當鋪(含天爺廟)北舞渡當鋪位于北舞渡鎮東街,距舞陽賈湖遺址1.5公里,始建于清道光七年,座東朝西,二進四合院,面闊五間,進深分前過庭(代大門)、過庭、大庭。前過庭、過庭皆為樓房,前后院有配房,大庭后為當鋪的后花園。總面積約1500平方米,根據國家文物局專家鑒定。象這樣保存完整的當鋪,在全國也為數極少。宜建一個反映當時社會經濟的當鋪博物館。投資項目主要有:恢復9間南北廂房及后花園,整修現有建筑,恢復古代當鋪設施。…[詳細]

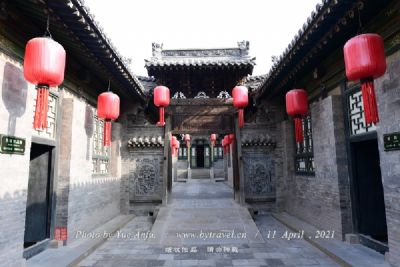

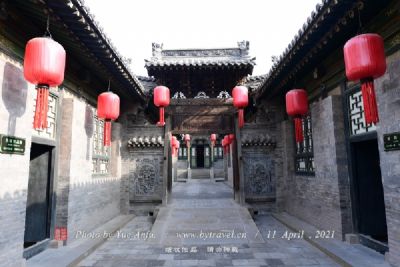

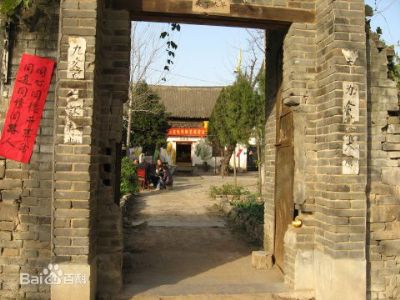

“兀家大院”分東、西兩院,西院為主院,占地1000余平方米,如果俯視,其整體格局呈繁體“喜”字。東院現已廢棄,西院還有一戶兀姓人家和一戶張姓人家居住。西院的建筑布局為典型的二進四合院,進門有影壁墻,前面是大門廳,穿過二門樓與門廳正對的是正房,東西兩側是廂房,廂房和門廳中間有相對的耳房。迎門的影壁墻上有一幅名曰“百鳥朝鳳”的磚雕作品,“兀家大院”也因此又被稱為“百鳥朝鳳”院。歷經百年的歲月滄桑,原來的青磚影壁已呈土黃色,但仍以其意趣盎然、繁復華麗的構圖和細膩圓熟的刀工給人以強烈的視覺沖擊。影壁墻高約5米,由正中央一只被百花簇擁的鳳鳥和周圍花枝叢中數十只鳥兒組成。中間的鳳鳥體態輕盈、高雅大度,做展…[詳細]

贠家大院位于靈寶市豫靈鎮底董村焦村自然村。大院建于清晚期。建國后,收歸國有,20世紀60年代,鄉財政出售給贠承業等八戶人家。大院坐北朝南,主院居中部,西側各有偏院一座,三座院均為二進式,主院大門前有照壁,大門設在主院中部,兩邊各有門房三間,通寬19米,進深7米,門房后為廳房,廳房五間,中部為通道,廳房后東側為書房,書房三門間,書房后為二門,二門為磚雕圓門,二門內有東西廂房,各三間,上房為五間,主院通長140米,偏院,每偏院均寬15米,廳房各三間,偏院、門房、上房均已拆除,偏院通長均140米。該大院對于研究清代大型組群建筑有重要價值。走進贠家大院,首先映入眼簾的就是石雕,大門的兩側是一對石獅子,…[詳細]

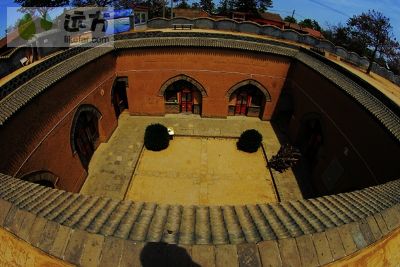

廟上村地坑窯院河南陜縣地方民居地坑院(也叫天井院),是中國黃土丘陵地區較普遍的一種民居形式,距今已有四千年的歷史。作為中國民間“建筑奇跡”、中國北方“地下四合院”的陜縣地坑院,目前已被列為河南省文物保護單位。如今在河南陜縣境內仍有一百多個地下村落、近萬座地坑院。今天的地坑院更多的已經成為民俗文化的歷史痕跡,保留在當地的其他許多民俗民風之間,吸引著八方游客。在河南的西部,有個被國內外游人稱作“建筑奇跡”的民俗現象,那就是“見樹不見村,見村不見房,聞聲不見人”的地坑院,人們也稱它天井院。許多國內外游人更是對黃河岸邊這一奇異的民間建筑文化風俗嘆為觀止。地坑院與原始先民的穴居傳統淵源極深。地坑院距今已…[詳細]