第三批山東省文物保護單位

| 2006年12月7日,《山東省第三批省級文物保護單位名單》經山東省政府同意,予以公布。 |

興國寺古塔又稱菩薩塔。位于高唐縣城北17公里梁村街東。始建年代無考,傳為興國寺寺僧和當地居民共同籌資興建,明清時曾維修。塔為青磚砌筑,八角樓閣式仿木結構,共13級(存11級),高37.5米。基座為正八邊形,周長22.8米,面積33平方米。塔為仿木樓閣式建筑,外以青磚白灰、內用青磚沙灰砌筑,塔身內部的角檐及踏步、塔門等處施有木筋。平面呈八角形,邊長2.85米,對邊直徑6.85米,總高38.8米,共1…[詳細]

信量橋位于沂南縣辛集鎮(zhèn)苗家曲村中,東西橫跨苗家曲河上。1954年前的益新公路即經過此橋。該橋為塊石壘砌拱形橋。橋長60米,寬4.6米,高6米,橋面平緩。東引橋50米,西引橋30米。拱形橋洞11孔,每孔寬4.2米,高4.6米。原在東西橋欄的石柱上各有石獅一對,橋中間南北兩側石柱上各有一只石猴,其它石柱形狀有鼓型、球型、重爐型、寶石型等。欄板浮雕內容有:仙人指路、壽星赴會、八仙過海、麒麟送子、南極仙翁、荷花仙子、王祥臥魚、郭巨埋子、李存孝打虎、龍虎相斗、二龍戲球、獅子滾繡球、白猿偷桃、犀牛望月、七丹狼望日、鳳戲牡丹、松鶴梅鹿、葡萄豐架、芙蓉鷺鷥、竹影孔雀等精雕石刻,形象生動,雕刻技法嫻熟。在橋孔上…[詳細]

楊寨塔坐落在淄川區(qū)楊寨村,為仿樓閣式,八面七級。塔身為純磚結構,空心,通高約18米,內有樓梯可直通頂層。頂層為供奉佛像的地方,又可供人觀賞周圍景致。古塔始建年代無資料可證,在明代已視為古跡。在建筑造型及風格上與建于宋代的連云港海青寺阿育王塔極為一致,寺院中的配置與遼金時代所建的山西應縣佛宮寺釋迦塔、內蒙慶州白塔一模一樣。據此推斷,該塔應有近千年歷史。該塔為可供人登攬的七級八角樓閣式磚塔,通高20.…[詳細]

興福寺位于槐蔭區(qū)段店鎮(zhèn)演馬村西南。1979年被公布為濟南市重點文物保護單位。2006年12月升級為山東省文物保護單位。興福寺坐北朝南,現有兩進院落,僅存大殿、東西廂房、后殿和4棵古樹。據《槐蔭區(qū)志》記載,寺院原有四進院落,寺內建有山門、正殿、后殿、寢殿及東西配房,總面積達1900平方米。寺院始建于宋代,毀于元代,重建于明朝弘治八年。明萬歷七年(公元1579年)、清康熙五十年(公元1711年)、乾隆…[詳細]

陽谷文廟,座落在景陽岡酒廠居民小區(qū)。距老城大隅首約200米,南臨紫石街,北鄰棋盤街,東鄰獅子樓園區(qū),西鄰景陽岡酒廠居民區(qū)。文廟即孔廟,又稱圣廟,是祭祀孔子的地方,元明以后通稱文廟。舊制,“府州縣皆建孔子廟庭而學官附焉。”因為舊時儒學都設在孔廟,所以又稱廟學,是一個地方的最高學府。陽谷文廟最早建筑年代,可考的有舊縣志所載宋崇寧四年(公元1105年)的一篇碑記《陽谷縣重修廟學記》,距今也已經900余年…[詳細]

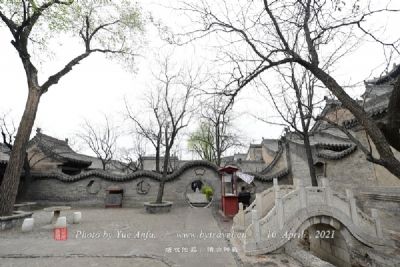

周村古商城景區(qū)位于山東省淄博市周村區(qū),素有“旱碼頭”、“金周村”、“絲綢之鄉(xiāng)”、“天下第一村”的美譽。景區(qū)總占地面積60.5公頃,現為省級重點文物保護單位,國家AAAA級旅游景區(qū),主要由大街、絲市街、銀子市街等古街組成,現有保存完好的明清古建筑5萬余平方米。景區(qū)內古跡眾多,街區(qū)縱橫,店鋪林立,建筑風格迥異,中西文化合璧,為山東僅有、江北罕見,且至今仍在發(fā)揮其商業(yè)功能,被中國古建筑保護委員會的專家譽…[詳細]

青山寺位于嘉祥縣城南8.2公里的林木蔥蘢的青山西側,是以惠濟公廟為主體的古建筑群,占地約6000平方米。惠濟公廟原名焦王祠,據舊嘉祥縣志記載:“武-南,封神農之后于焦,世稱焦王”。始封之焦在宏農陜縣(今河南陜縣),受封后移城于嘉祥青山東山腳下。現青山東有東、西焦城村,有古焦王城遺址。焦王祠始建年代無考。據元東昌教授趙衡正《重修惠濟公廟碑記》記載:“廟左有漢建寧元年(公元168年)碑,碑毀無考,右立…[詳細]

平陰文廟位于濟南市平陰縣舊縣城東南隅,新縣城府前街的西端,東距縣政府約1公里,是省內僅存的縣級文廟。始建于北宋元符至大觀四年間(1098—1110),歷經元、明、清各代修葺擴建,形成了規(guī)模宏大的古代建筑群。如今,廟宇雖有傾圮,但主建筑和園林規(guī)模都已保留下來,仍為一碧瓦紅墻、飛檐斗拱、布局合理、結構嚴謹的建筑群。文廟,坐北向南,南北長l98米,東西寬80米,占地1.3公頃。建筑布局分三路:中軸線上自…[詳細]

五峰山洞真觀是一座古建筑,為宋明清三朝所建,位于山東省濟南市長清區(qū)五峰山鎮(zhèn),2006年12月7日,授予山東省文物保護單位。洞真觀,金代泰和年間(1201~1208年)由全真教道士邱志園、范志明創(chuàng)建。邱、范歿后,同業(yè)王志深、李志清增筑之,鑿池引泉,初具規(guī)模,官名為“洞真觀”。元代宮廷封道觀為“護國神虛宮”。明萬歷皇帝賜名“隆壽宮”,敕建“保國隆壽宮石坊”,并頒發(fā)《道藏》經一部480函。至此,洞真觀進入鼎盛時期,“樓殿巋崇,金碧輝熒”。清代以來,漸趨衰敗。該觀坐北朝南,各殿依次建在同一中軸線上。大門在南,為木質牌坊,四柱三樓式。門內架石橋,名曰“更雞橋”。橋北是玉皇殿。殿內塑玉皇大帝像,頭戴九旒冕…[詳細]

一孔橋位于濰坊市寒亭區(qū)高里鎮(zhèn)一孔橋村(也稱一空橋村)南。橋為東西向,橫跨于大圩河故道。始建于金明昌三年(1192年)。金代橋石拱。全石結構,由楔形青石砌成一大券拱,故名一孔橋。橋面寬4.7米,高5米,孔洞跨徑5米。橋面雕有神話傳說中“八仙”人物張果老騎驢的蹄印、柴王推車的轍溝。橋兩側雕有界格圖案,拱額北雕龍首,南雕龍尾,勢若逆風奔海。橋券下有金明昌三年題記兩則。從公路上望去,一孔橋被半圓形的矮墻圍著,橋周圍的路面鋪著大理石地磚,西面有一棵洋槐樹相伴。來到橋邊,能夠看到背面橋頭上有一塊有些殘損的龍頭,但是仍然能夠看到古代人精巧的工藝造型。橋下有年后人們祭祀后殘留的紙灰,還有一些垃圾陪伴。縱觀一孔…[詳細]

堂邑鎮(zhèn)文廟始建于金大定(1161—1189)年間,位于聊城市東昌府區(qū)堂邑鎮(zhèn)堂邑舊城東北隅,坐北朝南占地十余畝,現為省級文物重點保護單位,是魯西周邊幾市中保存比較完整的古建筑群。文廟現存大成殿、大成門、原欞星門改建的木牌坊、名宦祠、鄉(xiāng)賢祠等,是一座龐大的建筑群。現為山東省文物保護單位。文廟是封建社會祭祀孔子、實施儒學教育的處所。舊時各府縣均有文廟,隨著時間的推移,文廟多已損毀。堂邑文廟雖也遭破壞,但…[詳細]

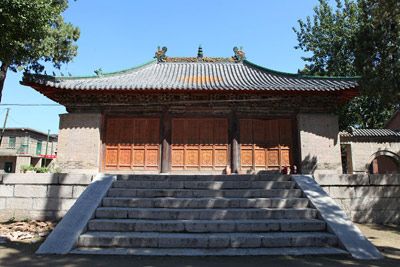

興國寺位于濟南章丘區(qū)埠村街道葉亭山村東。始建年代不詳,據明正德十四年(1519年)碑記,“其寺創(chuàng)建至今有數百年”。興國寺于1979年被濟南市人民政府公布為第一批市級文物保護單位,2006年12月被山東省人民政府公布為省級文物保護單位。原有正門(天王殿)、東西旁門、東旁門內側照壁、東配殿(關王殿)、西配殿(灶王殿)及大殿等7座建筑,占地2340平方米。大雄殿起于基臺之上,臺四角各有石雕臥獅1只,形態(tài)…[詳細]

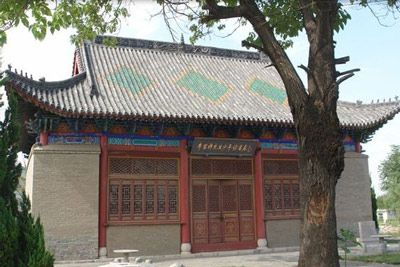

高唐文廟又稱李苦禪少年讀書處,位于高唐縣城內北湖路南首西側,現為省級文物保護單位。。高唐文廟始建于元至元二十四年,原有大成殿、照壁、月宮門、廚房、東門、西門等建筑。文廟是祭祀孔子實施儒學教育的處所,高唐文廟也是歷代官辦學堂。我國國畫大師李苦禪先生少年時曾在此讀書。大成殿南門正上方有現代著名書法家啟功先生題寫的“李苦禪大師少年讀書處”的匾額。文廟現僅存大成殿。大成殿坐北朝南,面闊五間,進深三間,東西…[詳細]

汶上縣關帝廟,位于汶上縣尚書路。距濟寧市區(qū)40公里。是一座典型的元代風格建筑群體。據廟碑記載,元代中葉,該地久旱無雨,黎民百姓祈求關帝顯靈,普降甘露,自愿捐資修建關帝廟。從明代兵部尚書路迎開始,直到清朝同治年間,多次重修。1986年省文物部門撥專款對大殿進行了維修,恢復了昔日的廟貌。關帝廟坐北向南,由廟門、正殿、兩廡、寢殿、戲樓等組成。正殿為主體建筑,三開間,東西闊13.4米,南北進深9.2米,高…[詳細]

毓璜頂古建筑群編號:序號155分類號28時代:元、明地址:煙臺市芝罘區(qū)毓璜頂北路23號保護內容:保護范圍內的所有歷史建筑、構筑物、碑刻、古樹名木及其他各類文化遺存。保護范圍:東至觀峰里,西至圍墻,南至煥新路,北至毓璜頂東路。…[詳細]

文廟,亦稱孔廟,為祭祀孔子而建。寧陽文廟位于縣城中心,坐北朝南,占地近4000平方米,西與原縣政府毗鄰。據清咸豐元年《寧陽縣志—學校》載:“廟址舊縣署也,元大德初,縣署西遷,乃建廟于此。”經過明清、民國及近年的多次重修和擴建,形成了較為規(guī)范的縣城文廟建筑群。它是由前、中、后三院組成,貫穿南北一條中軸線上,主次分明。前院有木結構欞星門(1954年倒塌,今已修復完成),為文廟的大門。門前有照壁,門外東…[詳細]

平陰永濟橋平陰縣東阿鎮(zhèn)老城內狼溪河上,距縣城25公里永濟橋為東西向,橋長55米,寬6.25米,整座橋非常雄偉壯麗,遠遠望去,好似橫臥在浪溪河上的彩虹,因此古今馳名。永濟橋原名浪溪橋。根據《泰安府志》的記載,浪溪橋應當修建于明弘治十三年(公元1500年)。當時為三孔石橋,后來因為發(fā)大水被沖壞。嘉靖三十三年(公元1554年)改建,“以木一空,高四丈”,更名“永濟橋”。隆慶三年(公元1569年)重修,橋…[詳細]

即墨城的古建筑,論“古”當數即墨古縣衙。它坐落在即墨市博物館內,確切地說,是博物館建在縣衙建筑群的遺址上。即墨古城位于淮河、北大河與遠西河等幾條河流環(huán)繞而成的“鰲蓋”狀地形上,即墨縣衙就建在“鰲蓋”的最高處,人稱之“鰲頭”上。由此可見,在隋開皇十六年(即公元596年)建城時,古人是很講究風水的,而且勘察地也很到位,以至使縣衙這處古建筑延存到今天。同時,也使即墨的政治中心由平度朱毛古城南移后,又演繹…[詳細]

天后宮位于青島市太平路19號,始建于明成化三年(1467年),是青島市區(qū)現存最古老的明清磚木結構建筑群。“先有天后宮,后有青島市”,青島開埠于19世紀末,而天后宮距今已有500多年的歷史。天后宮是山東省重點文物保護單位,是一處集天后文化、海洋民俗文化于一體的著名人文景觀,也是青島前海風景線上一處極具民族風格的古建筑群,是國家AA級旅游景區(qū),歷五百余年風雨淘洗而幸存至今,彌足珍貴,堪稱青島歷史變遷的…[詳細]