您現在的位置:首頁 > 第八批湖南省文物保護單位旅游

第八批湖南省文物保護單位

| 2006年5月31日,湖南省人民政府同意省文物局提出的第八批省級文物保護單位(共計82處)及其保護范圍、建設控制地帶,現予以公布。同時,撤銷陽明山寺和八角樓兩處省級文物保護單位,其中陽明山寺因拆毀而撤銷,八角樓并入汝城祠堂群。 |

云集窯遺址群位于衡南縣新縣城云集鎮云集村,臨湘江西岸,呈帶狀分布,規格大、數量多,在全國也不多見。云集窯為民間龍窯,始建于唐代末年,興盛于宋代,終于元代,燒造時間400余年。云集窯是我省現存規模最大、保存時間最長、貯存量最多的古窯址群之一,對研究我國陶瓷發展有著重要價值。云集古窯遺址坐落在湘江沿岸云集黃金村,現存窯址八座,曾在1997年考古發掘出土兩條五代至北宋的龍窯和大批器物標本以及珍貴文物。其中2號龍窯,長達50米,前后有二道由4個匣缽壘成的擋火墻。如此之長的二次投柴孔且保存完好的龍窯,在國內尚屬首次發現。2號窯上層覆蓋的堆積物近三米,在二米左右處分別出土了刻有“太平興國四年”、“衡陽縣界…[詳細]

時代:宋至民國醴陵窯(山嘴窯址、盧家灣窯址、月形灣窯址),瓷生產有近兩千年的歷史,早在東漢時期,就有較大規模從事陶器生產的作坊。清雍正七年(1729年)開始燒制粗瓷。由于醴陵瓷土資源的優良、豐富,從事制陶業人員日益增多,不斷改進燒制技法。清末民初,醴陵瓷業進入一個新的發展時期。醴陵釉下五彩是對傳統釉下彩技術的突破性發展,其色澤極為豐富,有紅、橙、黃、綠、青、藍、紫和黑、白、茶、灰等各色,且每一種顏色又有不同的品類,艷而不俗,淡而有神;根據不同題材,既可古樸典雅,又可鮮麗濃艷,能滿足不同的需要。特有的色澤,使瓷器具有清麗明艷的獨有風格。醴陵窯因其濃厚的官府背景與淵源,被人們譽為“官窯”。特別是解…[詳細]

易祓墓位于寧鄉縣巷子口鎮巷市村蘭花組的網形山(古稱屏山)西側山腰,占地約1580平方米,由陵道、墓廬、墓地三大部分組成,氣勢莊嚴、宏偉、肅穆。從識山樓通墓地一條寬闊的陵道,沿陵道到達屏山山腳,再往前,為墓廬,墓廬古雅別致,正廳立著易祓的俑木雕像及記載其生平簡歷的碑刻。過墓廬為36級麻石踏步,通往易祓墓地,墓地有拜臺、墓圍、墓欄、墓冢。拜臺兩側為御賜石牛、石馬、石豬、石羊和文官武將、華表等石雕,中立香爐、香案、面積約100平方米。清光緒《湖南通志》載:“識山樓,在寧鄉縣西大溈山之南,宋易祓建,樓側有易尚書故宅。”按其文分析及向當地居民考證,識山樓在易祓墓對面的壺山山腳,古樓毀于清末,樓址前面的狀…[詳細]

臨澧著名的名勝古跡之一青山崖墓群被國務院2013年公布為第七批全國重點文物保護單位。青山崖墓群位于臨澧縣城以北35公里處的澧水河南岸,規模宏大,十分壯觀。離青山大壩船閘100米,面臨澧水河,對面是澧陽平原,東距澧縣城20公里,西距石門縣城15公里,此處是澧水河進入平原的最后一段山頭,當地人稱“洞子眼”。青山崖墓群建立在一個松散的紅石崖壁上。屬人工開鑿,構造基本一致,都是長方形和正方形。墓頂與墓底寬度一致。整個崖壁的坡度在80度至90度之間,全部分布在高50米、寬180米的崖壁上。共有大小洞穴104個,分兩類:一類是兩室,后室比前一室高出一個臺面40公分左右;另一類是單室。其中M66號墓比較獨特…[詳細]

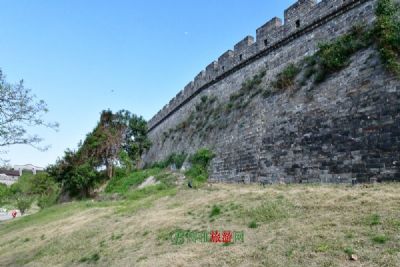

古城墻遺址,在今縣治,始建于明洪武二年(1369),全用塊石砌成,周長五里九十六步,高二丈六尺,寬一丈五尺,四周有城門五扇。崇禎末年(1644),農民起義軍攻占縣城后,發動士民增修,加高培厚。清道光二十五年(1845)大修一次,用古青磚在城墻頂上加砌女墻護體。此后,各鄉里民眾分段維修,至民國時期,城墻保持完好。1944年,日本侵略者犯境,古城遭轟炸,城墻多出崩塌。解放后,為便利縣城交通,拆除部分城垣及北門、西門石拱。現僅存西門至濂溪電影院、西門至南門(灣里街段)、南門至東門三段城垣及東、南二門石拱。現為永州市重點文物保護單位。歷史論起古來,道州古城墻比西安古城墻還要早筑三年,創建于隋大業十一年…[詳細]

杜甫墓位于平江縣城東南16公里處,距汩羅市30公里。據史志記載,唐大歷五年(公元770年)之夏,杜甫漂泊到湘,欲由長沙去郴州,到了耒陽卻遇到發大水,只好掉頭北行,乘船由湘江轉汩羅江,途中貧病交加,在昌江病死在船上,葬于小四村天井湖。杜甫墓坐北向南,墓為圓形土堆,墓前立碑,上刻“唐左拾遺工部員外郎杜文貞之墓”。墓前是清光緒十年重修的杜文貞祠,內有官廳、鐵屏詩社等,祠門正上方有匾,上刻“詩圣遺阡”四字。宋朝王得臣有詩嘆云:“水與汩羅接,天心深有存。遠移工部死,來伴大夫魂。流落同千古,-共一源。江山不受吊,寒日下西原。”對屈原與杜甫這兩位愛國詩人死于一地,葬于鄰近,有無盡感慨。由汩羅新市至平江縣城有…[詳細]

三眼橋位于湖南省岳陽市南湖大橋南側,因橋為三拱聯綴砌筑,故俗稱三眼橋,又名通和橋。據記載,三眼橋由北宋慶歷年間岳州知州滕子京創建。明代大橋被洪水沖毀,在退休回鄉的尚書方鈍的大力資助下得以重建。清代又有多次修葺,石橋保存基本完整。2006年5月被湖南省人民政府公布為第八批省級文物保護單位。…[詳細]

武岡城墻始建于宋代,夯士結構,全長約9公里,宋元之后,僅余垣壘。明洪武初,江陰倭吳良(建筑家、曾主修明十三陵)主修武岡城墻,采用方形青石壘筑,周長746丈,高2丈,寬8尺,東西南北各有城門,東曰宣恩門,西曰定遠門,南曰濟川門、北曰迎祥門。明正德三十年(1518)知州龔震于治前鑿城為門,上建譙樓,以便民出入,稱新南門。明嘉靖29年(1550年),岷康王奏添東北城1里6分,增設東南北三門。明隆慶元年(1552年)上命寶慶同知段有學,計費砌,建城門三、南曰薰和門,東曰迎恩門,西曰慶委門,城墻長736丈7尺9寸,上廣8尺,垛頭高4尺。明崇禎12年(1639年)岷王朱企豐將城墻增高拓寬,并再展北,計七里…[詳細]

早在2006年5月,宜章縣天塘譚氏宗祠被評為湖南省第八批省級文物保護單位。保護范圍:以宗祠外圍墻、外檐口四方外延各30米。宜章地域經歷了幾千年的封建社會,先民在這塊土地上男耕女織,世代繁衍,形成宗族,為尊宗敬祖而建祠,為光宗耀祖而掛匾,為熏陶子孫而掛聯,為追溯世系而修譜,于是,建筑祠堂的形制、裝飾廳堂的風格、祭祖程序的模式,編修族譜的格式等,形成本土獨具特色的古老文化遺存。它扎根于久遠的本土之中,蘊藏于深厚的文化之內,包含了建筑文化、民俗文化、族譜文化以及書法、繪畫、雕刻等藝術。天塘譚氏祠堂始建于明正德十六年(公元1521),系磚木結構,三進,建筑面積499平方米,占地684平方米,由門樓,戲…[詳細]