石山孜遺址

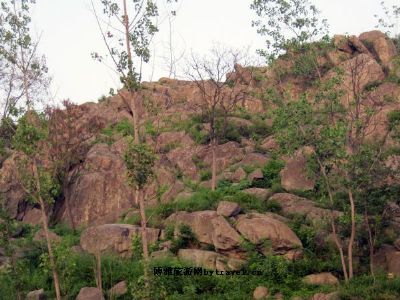

石山孜遺址位于烈山區古饒鎮石山孜村,遺址南依石山,山上純石無土,峭峰怪石林立。石山周圍較為低洼,大雨過后,積水呈現護山河狀。據清光緒《鳳陽府志》記載:“宿州西北50余里有石山,周圍上一里許,純石無土,介然獨峙,層層迭起,嵌空玲瓏,如雕如畫。”故老鄉傳此山為天庭中的神仙楊二郎擔山時掉下的扁擔楔子,又稱為“飛來峰”。

1984年第二次全國文物普查時,石山孜遺址被文物部門發現。遺址處于石山的北側,中間有一條寬4米東西向的村路穿過,路北溝內切面處文化層暴露明顯,厚約1.5米,上距地表1米。五花土層呈不規則狀,內含大量的顆粒狀紅燒土和各種陶片。路南溝內有大量貝殼堆積層,間有少量陶片和手制紡輪,質地多為泥質紅陶,也有少數的蛋殼紅陶和黑陶,以及加貝砂灰陶。鼎足、足均為圓錐形,大小長短不一,質松火候低。陶片均無紋飾。

1987年安徽省考古研究所對該遺址進行復查,確定遺址東西長370米,南北寬350米收細毛孔的面膜,實際面積近12萬平方米。1988年,安徽省考古研究所對石山孜遺址組織第一次考古發掘,勘察面積100平方米;1992年、1993年又進行了兩次考古發掘,發掘面積350平方米。三次考古發掘共清理灰坑395個,墓葬16座,房屋遺址15處,出土陶、石、骨、角器等文物近500件。1989年,石山孜遺址被安徽省人民0公布為第三批重點文物保護單位。

經過對出土文物的碳十四年代測定,石山孜遺址所處時代距今約7000年前。結合考古發掘各類出土文物遺存綜合判斷,石山孜遺址具有面積大、堆積厚、文化內涵豐富、出土器物特征明顯的特點,時代明顯早于鄰近區域所發現的新石器文化遺址,同中國早時期的新石器文化代表裴里崗文化遺址時代相近,但是文化內涵與裴里崗文化遺址又相互獨立。因此,石山孜遺址作為皖北區域新石器早期文化的代表,對深入研究皖北地區早期文明的起源具有特別重要的價值。

保護范圍:以遺址正中為基點,向西100米,向南80米,北至陳趙路路基南端,東至飛來峰西路路基西端。

建設控制地帶:保護范圍外,向東30米,向北50米,南側、西側向外擴展到規劃中的石山路、虎山路路邊地帶。

古饒鎮:古饒鎮位于濉溪縣東部,毗鄰宿州市,下轄17個村和一個居委會,總人口42534人,面積78平方公里,可耕地6萬8千畝。境內有煤礦專用線,緊靠符夾鐵路和S101省道,206國道,合徐高速公路、濉溪至四卜縣道公路,穿境而過。擁 有古饒集和四卜閘兩個水運碼頭,濉河、新北沱河、沱河縱貫南北,交通十分便利。全鎮已形成公路、鐵路,內河運為主四通八達、方便快捷的交通網絡。 …… 古饒鎮詳細信息++

延伸閱讀: