塱頭古村

塱頭古村為國家AAA級旅游景區。

塱頭古村位于廣州市花都區炭步鎮。塱頭古村立村于元朝至正二十七年(1367年),距今已有642年的歷史。

留耕公祠

以湘公祠

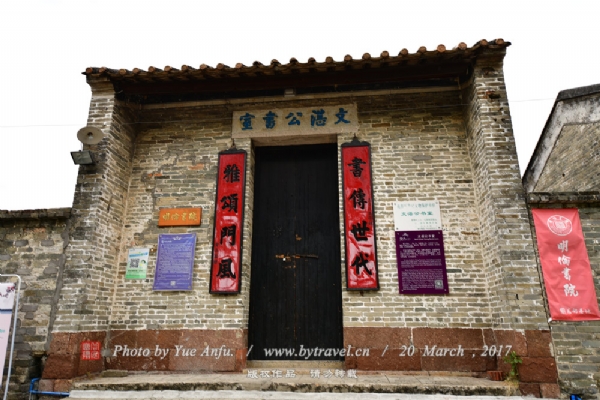

塱頭村現保存完整的明清年代青磚建筑有近200座,其中祠堂、書室、書院共有近30座,炮樓、門樓共3座。村內還有20多條古巷,以及歷史悠久的升平人瑞牌坊和青云橋。它以古建筑品種多、保存建筑規模大以及文化內涵豐富而著稱,是迄今為止,廣東保存規模最大的古村落之一,2008年塱頭古村成為廣東省首批認定的27個古村落之一,2010年被評為廣州十大特色街道(村落)。菽圃公書室

谷詒書室

塱頭村的南面原是大片湖澤,而村就立于湖邊的小崗上,故名塱頭。分塱東、塱中和塱西三社,其中塱東社和塱中社相連,與塱西社以一條名叫“深潭”的小河涌相隔。塱東、塱中社左右闊約210米,塱西社左右闊約170米。村民多姓黃,黃姓于南宋末年(約公元1140年)從南雄縣珠璣巷南遷至廣州北郊(今白云區)神山鎮,元朝至正二十七年(1367年)遷至此立村,現人口3000余人,600多戶人家,村民都姓黃。立村前先祖們在草云邊大龍口放鴨謀生,當時只有兩三間小泥屋,這里河渡湖泊頗多,水塘邊長滿了朗草,因而得名“塱頭村”。云涯公祠

臺華公書院

昇平人瑞牌坊

村前地坪寬闊,地坪上有3口古井及3口半月形水塘,面積約3.5萬平方米。塘基種滿荔枝樹、龍眼樹和榕樹,與村頭、村尾、村后數棵參天古榕和木棉樹環抱村子。其中村東的一棵木棉樹與村后的一棵榕樹均為該村十一世祖樂軒公手植,有近600年的歷史。村前農田廣袤,鯉魚涌西通“深潭”,東接巴江河,形成清幽、自然、和諧的環境。經緯閣門樓

云伍公書室

村中古建筑群氣勢宏偉,是花都區西隅突出的古村落。塱頭村的建筑坐北朝南,布局比較規整,村面建筑保存較好,排列整齊,規模宏大,建筑占地6萬多平方米。現保存完整的明清年代青磚建筑有近200座,其中祠堂、書室、書院共有近30座,炮樓、門樓共3座,其余多為民宅。今民宅大多仍有人居住。村面建筑以宗祠及書室為主,大多數建于清代,部分建于明代,一般為三間三進或三間兩進,人字或鑊耳封火山墻,灰塑博古脊或龍船脊,石雕、磚雕、木雕及灰塑工藝較好,其中以友蘭公祠和谷詒書室為最。單體建筑以寬1.1米~3.3米的巷道相隔,現存古巷20多條。谷詒書室

谷詒書室

巷門樓石額上陽刻巷名,塱西社有永福里、益善里、仁壽里、泰寧里、福賢里、西華里、琢玉里等;塱中社有參槐里、興仁里、安居里、近光里等;塱東社有善慶里、新園里、敦仁里、業堂里、光迪里、三園里、積墨樓巷等。塱頭村東還有升平人瑞牌坊和青云橋。谷詒書室

村中祠堂主要有黃氏祖祠、漁隱公祠等,大多建于清朝嘉慶、道光、咸豐和同治年間,最早的建于明朝。祠堂中還有許多造型逼真、線條優美的石雕、木雕、磚雕及灰塑,祠內墻上繪有以古代生活內容為主題的壁畫。塱頭村的村民們現在已經遷往新村,這些祠堂多被當作柴房,高高的功名臺上曬著蘿卜干,只有逢年過節,這些古建筑才會重新煥發出活力。三馀里古巷

留耕公祠

祠堂當中最有名氣的要數友蘭公祠,因祠中建有一座十分罕見的接旨亭。在友蘭公祠的門匾上方,有一幅壁畫,畫中有四棵白菜。別小看了這四棵白菜,其中的立意卻非常深刻:先祖們認為即使粗茶淡飯也要供孩子讀書。果然,這家人“七子五登科,父子兩鄉賢”,為此皇帝恩賜兩道楹聯,帶動全村好學成風。廣東省古村落--塱頭古村

漁隱公祠

漁隱公祠

宣重光門樓

耀軒公書室

履中蹈和門樓

嶺南農耕文化館

友蘭公祠

鄉賢櫟坡公祠

文諶公書室

黃氏祖祠

儉齋公書室

景徽公祠

南野公書舍

儉齋公書室

梅窗公書室

廣州市歷史建筑--進士屋

三馀里古井

塱頭廉潔文化主題公園

塱頭廉潔文化主題公園

塱頭村歷史陳列館

塱頭村:朗頭村委會位于炭步鎮城區西部,面積約6.25平方公里,下轄3個村民小組(朗中、朗東、朗西),總人口2330多人。朗頭南宋末年建村,因村莊建在低塱田附近的小山崗上,故名,2006年被花都區人民政府評為最佳歷史古村落,也是省級別的第一批古村落。朗頭村委會距離新華城區15公里,離炭步城區2公里,依托珠水皮帶廊下公路連接鎮區。農業以種植水稻、蔬菜、花卉以及魚塘養殖為…… 塱頭村詳細信息++